赤ちゃんはどこまで“社会”を理解しているのか?

人間が「親切」と「意地悪」を見分けられるようになるのは、いつからなのでしょう?

実は、この違いを赤ちゃんが生後数カ月から気づいているらしい、という研究はこれまでもいくつか報告されてきました。

たとえば、生後3カ月の赤ちゃんが困っている人を見て反応したり、生後4カ月で「平等におもちゃを分ける人」と「自分だけ多く取る人」に異なる反応を示したりすることがわかっています。

さらに、生後6カ月から10カ月ごろの赤ちゃんは、「助けてくれるキャラクター」と「妨害するキャラクター」のどちらに手を伸ばすかという選択で、“親切な存在”を好む傾向があることも示されてきました。

これらの研究は、人間がとても早い段階から社会的な行動を見て、それに反応する力を持っている可能性を示しています。

けれど、ひとつ疑問が残ります。

赤ちゃんが“親切な行動”を好むのは、人間の生まれながらの特性を示しているのでしょうか? それとも、数カ月の間に周囲の大人のふるまいや経験を通じて驚くべき速度で学習しているためなのでしょうか?

この違いを見極めるには、「社会的経験がほとんどない状態」で赤ちゃんを観察する必要があります。

つまり、生まれて間もない時期――できるだけ“生まれたて”の赤ちゃんを対象にした研究が必要だったのです。

今回の研究では、まさにその課題に挑戦しました。

研究チームは、イタリア・カターニアにある病院(ARNASガリバルディ病院)で生後わずか5日目の赤ちゃんたちを対象に実験を行いました。

彼らが調べたのは、「赤ちゃんは、他者に対して親切な行動をとるキャラクターと、邪魔をするキャラクターのどちらにより注目するのか?」という点です。

この問いを確かめるために、研究者たちはアニメーション動画を使いました。

画面には、丸いキャラクターが坂を登ろうとしている様子が映ります。

ある動画では、別のキャラクターがその登ろうとする動きを助けるように後ろから押してくれます。これは「助ける行動(helping)」です。

別の動画では、登ろうとするキャラクターを上から押し下げてしまいます。これは「妨害する行動(hindering)」です。

赤ちゃんたちは、これら2つの動画を同時に見せられたとき、どちらをより長く見つめるかで比較されました。

この手法は「注視時間(looking time)」と呼ばれ、言葉を話せない乳児が何に関心を持っているかを調べる心理学の基本的な方法です。

研究では合計で3つの実験が行われました。

1つ目の実験では、「近づいていく行動」と「避けて離れていく行動」のどちらに赤ちゃんが注目するかを調べました。

2つ目と3つ目の実験では、前述の「助ける」対「妨害する」行動の比較を行いました。

さらに注目すべきなのは、研究チームが赤ちゃんの反応を正しく測るために、「社会的な動き」と「そうでない動き」を慎重に区別していた点です。

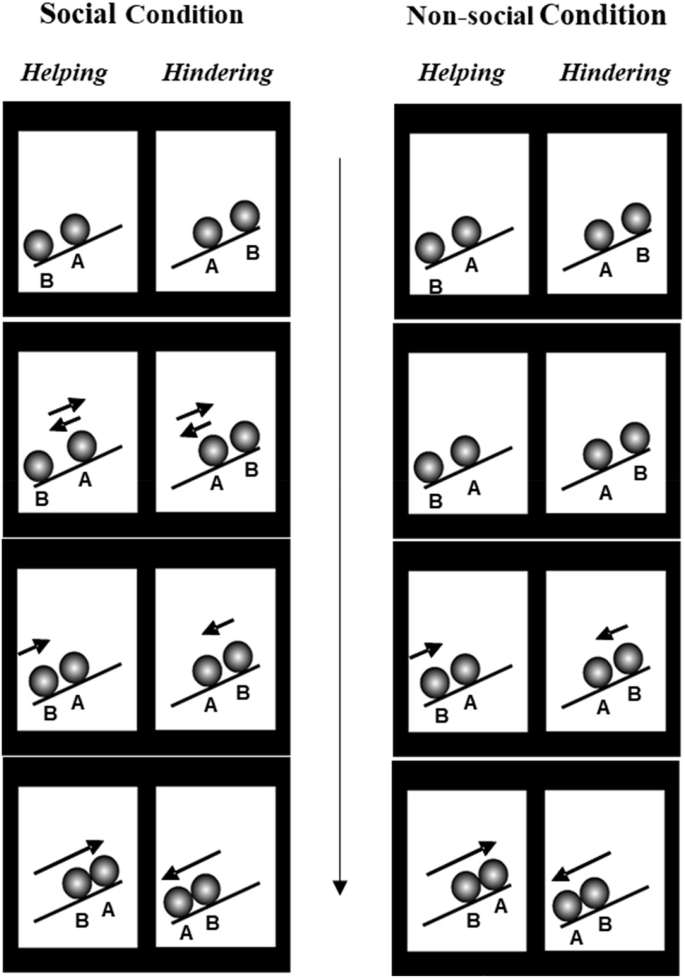

一見すると、どちらも似たような丸いキャラクターが画面上を動くだけのシンプルなアニメーションに見えるかもしれません。

しかし、実はそこには明確な違いがありました。

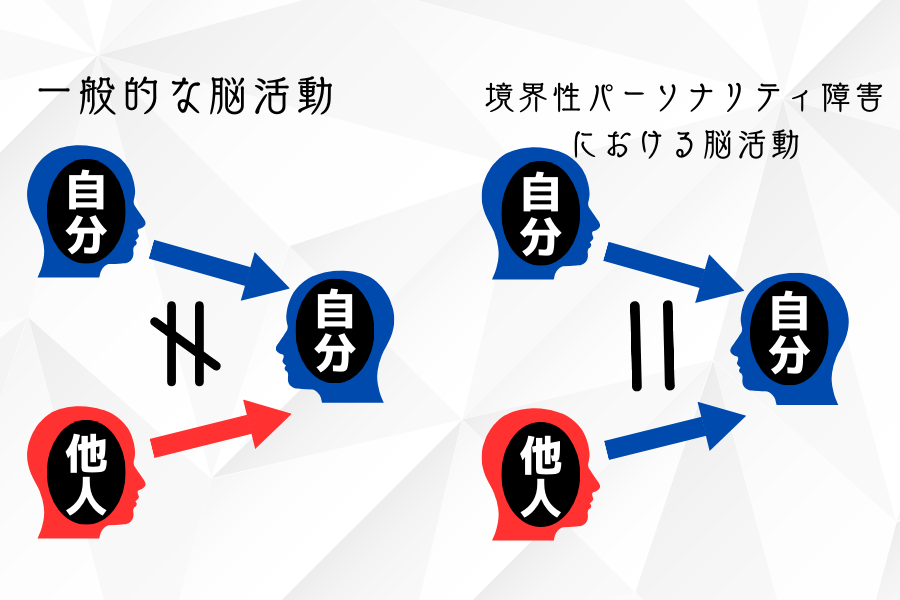

「社会的な動き」のバージョンでは、登場する2つのキャラクターがどちらも自発的に動いているように見えるように設計されていました。

たとえば、坂を登ろうとするキャラクターAが頑張っても登れずにいるところへ、別のキャラクターBがやってきて、後ろから押して助ける――そんなふうに、“助け合い”や“妨害”のやりとりがあるように感じられる演出が施されていたのです。

一方で「非社会的な動き」のバージョンでは、片方のキャラクターだけが動き、もう一方はまるで物体のようにじっとしていました。この場合、BがAに近づいて押す動きは、単に「物体を押している」ようにしか見えません。助ける・邪魔するといった関係性はそこには感じられないのです。

このようにして、研究者たちは「動きそのものに反応しているのか」「社会的な意味を見ているのか」を厳密に区別できるような条件を整えました。

実験は、すべて赤ちゃんの目の高さに設置されたスクリーンとカメラによって行われ、どちらの動画をどれくらいの時間見つめたかが精密に記録されました。

ではこれらの結果はどうなったのでしょうか?