耳で覚える? 譜面で読む?──脳科学が暴く“音楽習得”の新常識 - ナゾロジー

脳科学のニュースbrain news

もっと見る

パニック障害の人に共通する「脳の変化」を発見

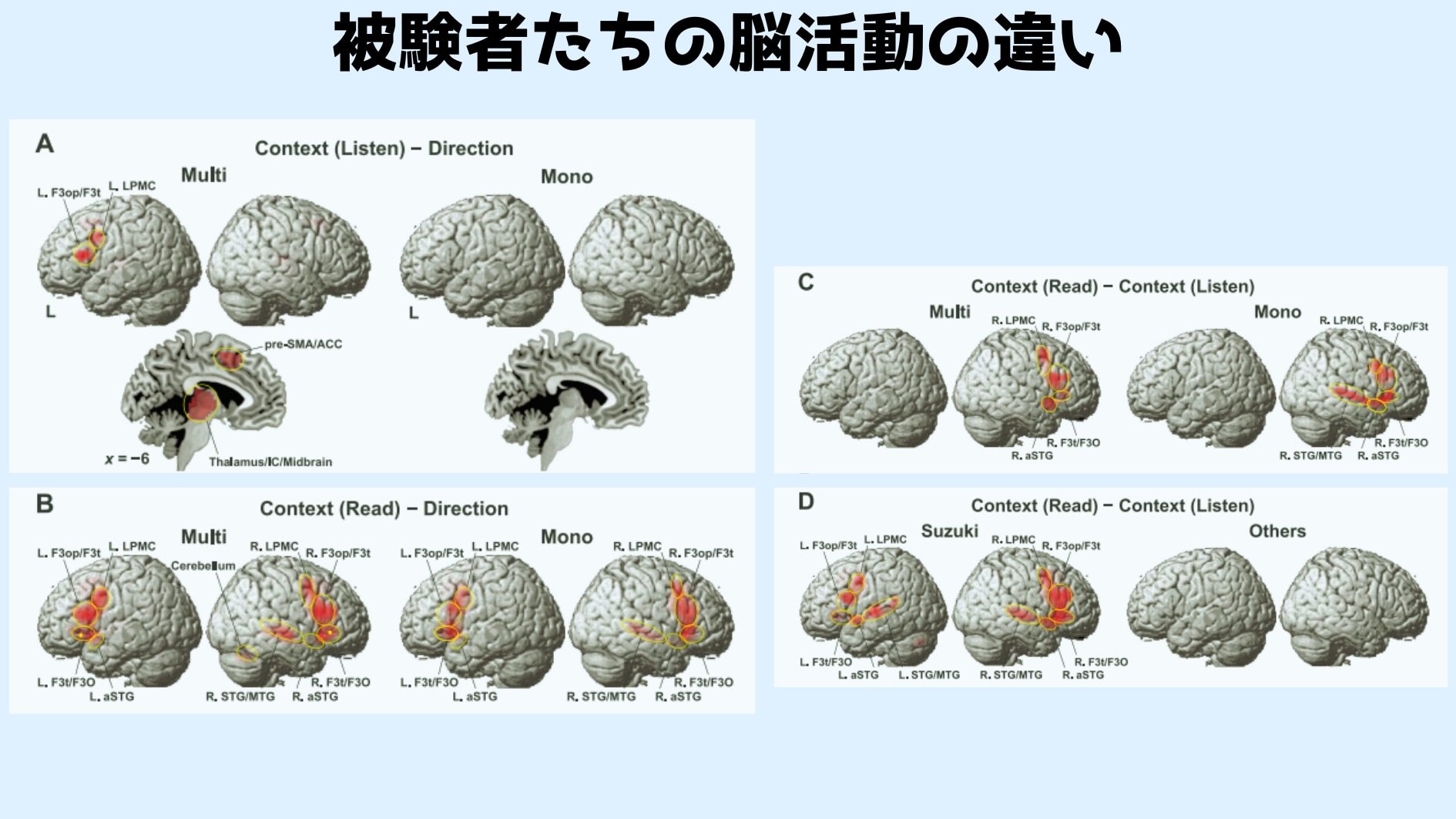

「本を読んできた脳」は、話し言葉を”聞く”能力が高い

瞑想の達人である「僧侶の脳波」を測った結果、驚きの実態が判明

美しさは脳が「驚き」を解決した時に立ち上がる

朝食にクルミを食べると1日を通して「脳の反応速度が高まる」

役立つ科学情報

絶対に触ってはいけない「危険な毒をもつ生き物」10選!

金を求めた「錬金術師」の歴史、どのように「化学」は生まれたのか?

注目の科学ニュースpick up !!

ヘビが1年間「何も食べず」に過ごせる理由が判明

水を弾くことで浮力を得る「沈まない金属」が作られた

脳の認知機能を低下させる「朝食」が明らかに