体が食べても痩せてしまう理由──がんが筋肉を奪うメカニズムを探る

がんが進行すると、多くの患者さんの体がどんどん痩せていきます。

普通、体重が減るのは食事が十分に取れていないからだと思われがちですが、がん患者の場合、たとえしっかり食べていても体重が減ってしまうことがあります。

なぜでしょうか?

実は、がん細胞が体の中に存在すると、筋肉や脂肪が次第に削られるように失われる現象が起きます。

このような症状を、医学では「がん悪液質(がんによる激やせ)」と呼んでいます。

この状態になると体力が大幅に落ち、病気への抵抗力が弱まるため、生きる力(生命予後)にも影響を与えます。

そのため、医療現場では深刻な問題として注目されてきました。

コラム:がん細胞が栄養を奪って痩せるという説は本当?

「がん細胞が栄養を全部取ってしまうから患者はどんどん痩せる」という考えは、とても直感に合っていて、多くの人にとって分かりやすいストーリーです。しかし、最新の研究や医学的知見を見てみると、体が痩せていく理由はもっと複雑で、栄養を奪われるだけでは説明できないことが多いのです。まず患者が十分に食事をとっていても筋肉がどんどん減っていくことが確認されています。さらに、基礎代謝が上がったり、脂肪細胞が熱を産む組織」に変わるような仕組みが関わっていることも報告されています。こうした複数の原因が重なって、「栄養を十分取っても体重や筋肉が戻らない」という状況を作ってしまうのです。がん細胞が栄養を食い尽くして太るから体全体が痩せるというイメージは部分的には正しいものの主因とは言えません。実際動物実験などでは腫瘍サイズと体重減少の相関は一致しないケースも多いとの報告があります。つまり実際には、体のあちこちで起きている炎症、代謝の異常、筋肉の作る力(合成力)の低下などが一体となって、がん細胞が奪えないほどの栄養があっても筋肉が減ってしまう、という状態が起きています。

医師たちはなんとかしてこの問題を解決しようと努力してきましたが、実際には、患者さんの体重減少を止める治療法はなかなかうまくいきませんでした。

たとえ栄養をしっかり取ったり、特別な薬を使ったりしても、多くの場合、筋肉の衰えを十分に防ぐことができなかったのです。

それどころか、患者さんは十分な栄養を取っていても、まるで体が「生きながらにして飢えている」ようにどんどん痩せてしまいます。

なぜこうした現象が起きるのか、その原因や仕組みについては、長い間はっきりとわかっていませんでした。

原因を調べるためには、患者さんの筋肉の細胞を実際に取り出して詳しく調べる必要があります。

筋肉の組織を直接取り出すことを「筋肉の生検」と呼びますが、これは患者さんに負担がかかる方法です。

そのため、人間を対象にした筋肉の研究は倫理的に難しく、患者さん自身の筋肉の細胞を詳しく調べた研究はごく少数に限られていました。

これまでの研究も、「炎症を起こす物質(炎症性サイトカイン)」など、ごく限られた一部の原因物質だけに注目したものばかりでした。

そこで、多くの研究者たちは、代わりにマウスなどの動物を使った実験を行ってきました。

動物なら、人間と違って自由に筋肉を調べることができるからです。

こうした動物実験では、筋肉を痩せさせる原因となるいくつかの物質や仕組みが報告されています。

しかし、動物と人間は体の仕組みや病気の現れ方に違いがあり、動物実験で成功した治療が人間にそのまま当てはまるとは限りません。

実際に、動物実験で効果があると期待されていた治療法が、人間では全く効かなかったことも珍しくありませんでした。

しかも、これまで動物を使った研究の数は、人間を使った研究のおよそ100倍にも達しています。

そのため、がん患者の筋肉がなぜ激しく衰えるのか、その仕組みを人間の体で直接調べる必要性がますます高まっていたのです。

しかし近年、研究技術が急速に進歩し、新たなアプローチが可能になりました。

特に、細胞の中の設計図であるDNAや、その情報を実際に使っているRNAを細胞ごと丸ごと調べる方法(網羅的解析)が広まってきたのです。

DNAはよく「生命の設計図」と呼ばれ、ビル全体の設計図に例えられます。

これに対してRNAの一種である「mRNA(メッセンジャーRNA)」は、ビル全体の設計図の一部分、例えば柱や壁などの部品ごとの設計図のコピーのようなものです。

細胞の中では、こうしたmRNAが「設計図の部分写し」として働き、体の中で必要になったタンパク質を作る指示を出しています。

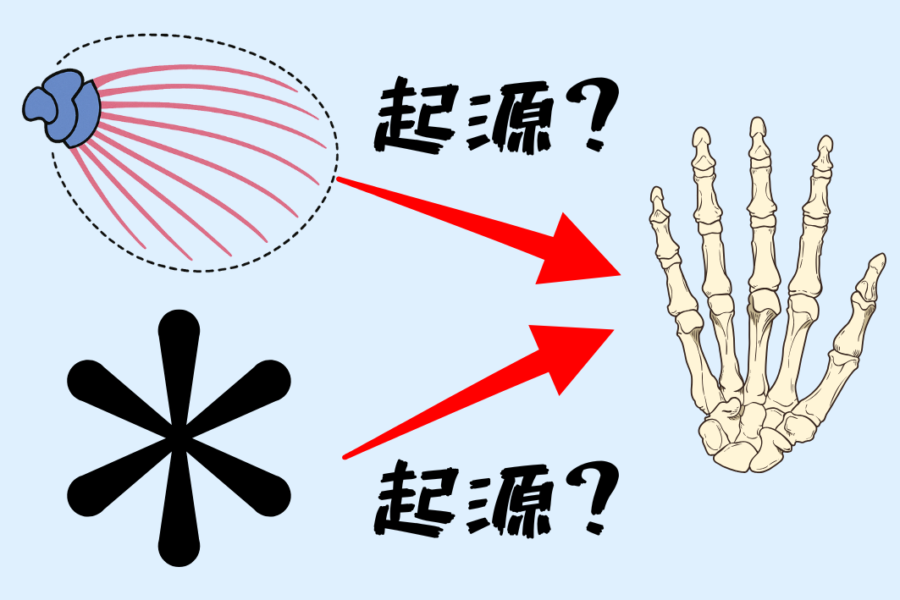

また近年、このmRNAの数や働きを調整する別の種類のRNA(非コードRNA)の存在もわかってきました。

これらのRNAは設計図の部分写しではありませんが、その部分写しを「増やせ」や「減らせ」といった指令を出す働きをします。

つまり、筋肉が増えるか減るかという調節には、mRNA以外の調節RNAも重要な役割を持っているのです。

これを例えるなら、筋肉を増やすか減らすかという「指示書」を細胞内で出しているようなものです。

もし筋肉を減らす方向の「黒幕RNA」が暴走してしまったら、筋肉が急激に痩せてしまう原因になり得ます。

しかし、これまでの研究は、特定の遺伝子やタンパク質などに限られた「ピンポイント」の研究に留まっており、筋肉が衰える仕組みの全体像はまだ不明でした。

そこで今回の研究チームは、患者さんの筋肉から取り出したすべての種類のRNA(mRNAや調節役の非コードRNAなど)をまとめて詳しく解析することで、「筋肉が痩せる仕組み」を全体的に見渡そうとしたのです。

これによって、筋肉が痩せやすい人と痩せにくい人を分子レベルで分類できるのではないかという、大胆で新しい発想に挑戦したのです。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)