中間タイプを許さない?遺伝子が仕掛ける進化のチート

動物園や水族館を訪れると、ときどき「同じ種」なのに、まったく違った姿をした動物がいることに驚くことがあります。

同じ種というのは、基本的に互いに交配して子孫を残せるグループのことです。

そのため、同じ種の生き物であれば、本来は見た目もある程度似ているはずですよね。

それなのに、実際には同じ種でも全然違う見た目をした個体がいるのですから、不思議な話です。

その代表例が、アフリカに住むシードクラッカーという小鳥です。

シードクラッカーは、主に植物の種子を食べて生きていますが、そのクチバシの大きさにとても特徴があります。

なんと、大型のクチバシを持つタイプと、小型のクチバシを持つタイプという、はっきりした2タイプしか見られません。

中くらいのサイズのクチバシを持つ個体はとても少なく、ほとんど見ることがないほど珍しいのです。

なぜ、クチバシの大きさが「中間サイズ」だと不利になってしまうのでしょうか?

実は、彼らが暮らす環境には、「硬くて大きな種子」と「柔らかくて小さな種子」という、大きく分けて2種類の食べ物があります。

大型のクチバシを持つ鳥は、硬くて大きな種子を割ることが得意で、それを専門に食べています。

一方、小型のクチバシを持つ鳥は柔らかくて小さい種子を食べるのが得意で、効率よく餌をとることができます。

ところが、中くらいのクチバシを持つ個体は、硬い種子を割るには力が足りず、柔らかい種子を食べるのにもあまり効率が良くありません。

つまり、「どっちつかず」になってしまい、餌をうまく取れずに、生存や繁殖に不利になる可能性があるのです【外部研究】。

このように、ある特徴が「中間サイズ」だと逆に損になってしまう状況のことを、進化学の世界では「破壊的選択」(ディスラプティブ選択)と呼びます。

破壊的というのは少し物騒に聞こえるかもしれませんが、「中間が生き残れないため、極端な2タイプが有利になり、それ以外が淘汰される」という意味です。

実際、シードクラッカーのクチバシは、集団全体で見ると「大きい」か「小さい」かという2つの極端なタイプにくっきりと分かれており、その中間タイプはほとんどいないという、見事なまでの二極化が起きているのです【外部研究】。

このように、自然界では「中間タイプ」が消えて、はっきりとした2つのタイプが同じ種内に共存することがありますが、それを可能にする遺伝的な仕組みが存在することもわかっています。

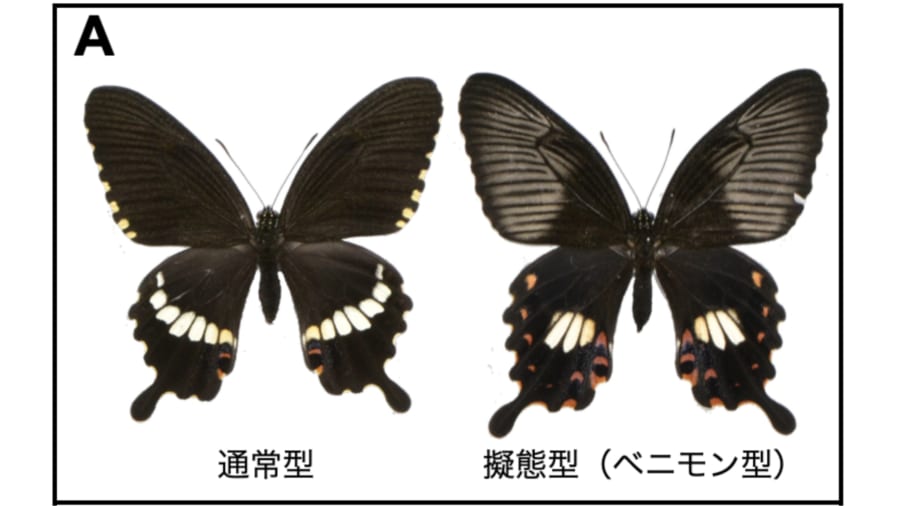

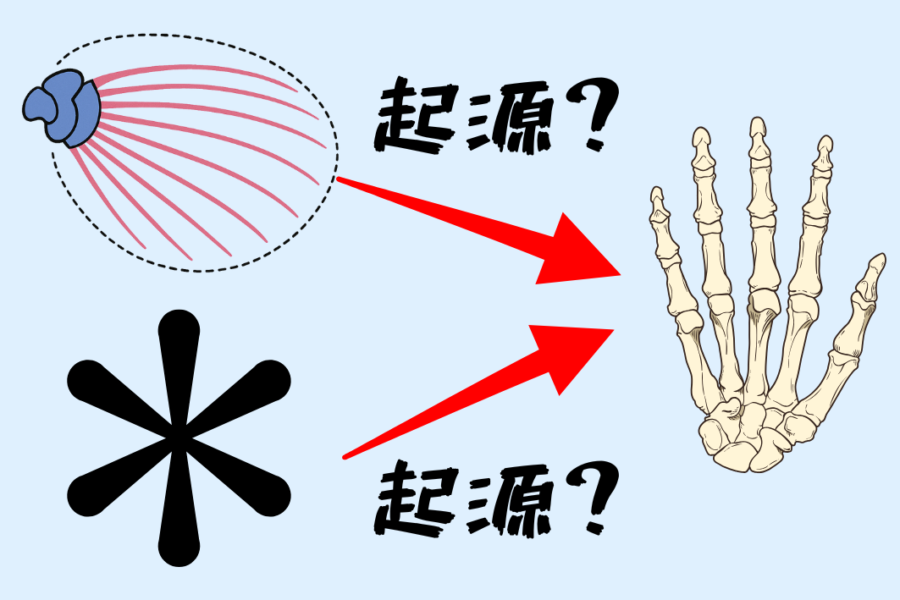

たとえば、チョウの一種であるシロオビアゲハ(Papilio polytes)は、その代表例です。

このアゲハチョウのメスには、毒を持つ他種にそっくりに擬態(ぎたい:他の生き物の姿に似せること)したタイプと、目立たない地味な通常タイプの、まったく異なる2タイプが存在します。

ここでもやはり「中間タイプ」が問題になります。

中途半端に擬態したチョウは天敵をうまく騙すことができず、生き残るのが難しくなると考えられています。

そこで、これらのチョウは、遺伝子レベルで特別な工夫を進化させました。

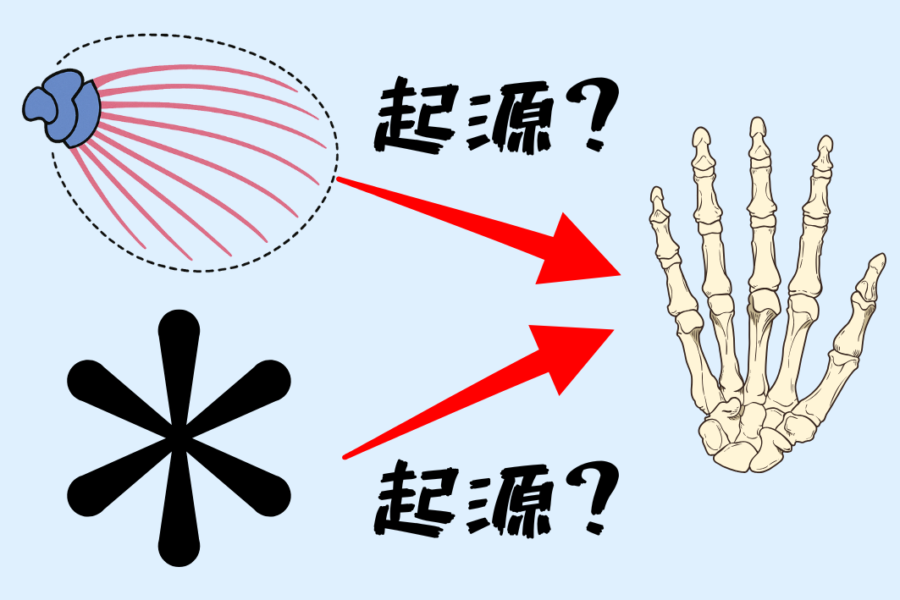

それが「スーパー遺伝子」という仕組みです。

スーパー遺伝子とは、複数の遺伝子がセットになってまとめて受け継がれる仕組みのことを指します。

例えるなら「スイッチ一つで模様や形をまとめて切り替える仕組み」です。

この仕組みのおかげで、中途半端な模様や形を持った個体が生まれにくくなり、極端な2タイプが安定して同じ種の中に共存することが可能になるのです。

普通なら、見た目が明らかに異なれば別の種だと思ってしまいそうですが、実際にはこれらの個体は交配が可能なので、同じ「種」として扱われています。

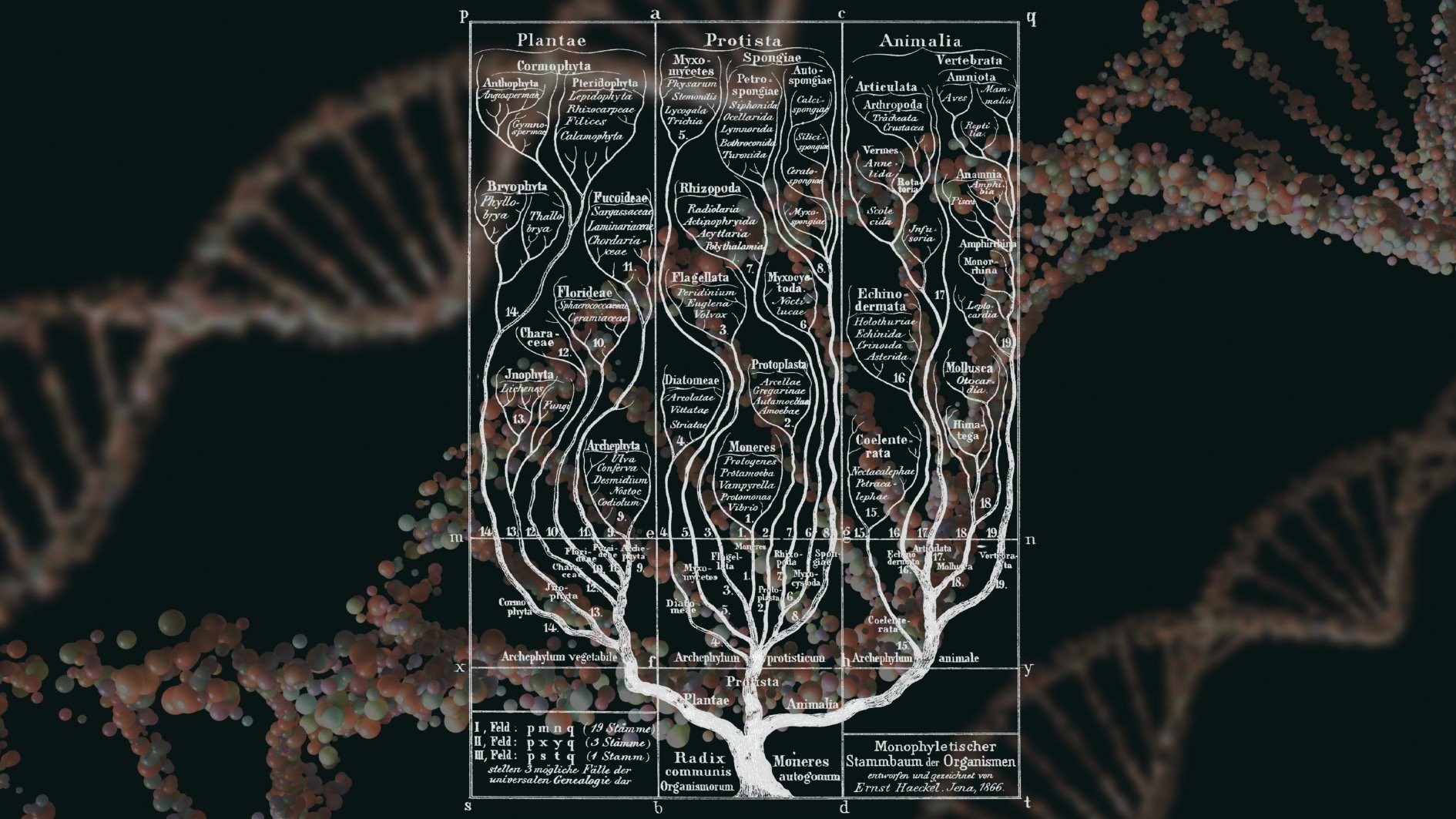

これまでは、こうした「種の中の多様性」(種内多型)と、「異なる種への分化」(種分化)という現象は、別々に研究されてきました。

これらを統一的に理解する視点はほとんどなかったのです。

この大きな謎に挑んだのが、生態遺伝学の研究を専門にする北野潤教授たちの研究グループでした。

彼らは、この不思議な現象を説明できるような新しい視点を探し出すために、さまざまな研究成果を総合して深く考察しました。

「一体どんな条件が揃ったら、ある生物のグループが新しい『種』として枝分かれしてしまうのか?」

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)