生き物が新しい種になる条件

今回の研究が明らかにしたのは、これまで別々に考えられていた「同じ種の中における多様性」と、「種が分かれて新しい種になること(種分化)」という、二つの重要な進化現象が、実は一つの仕組みで説明できるかもしれないという、画期的な可能性です。

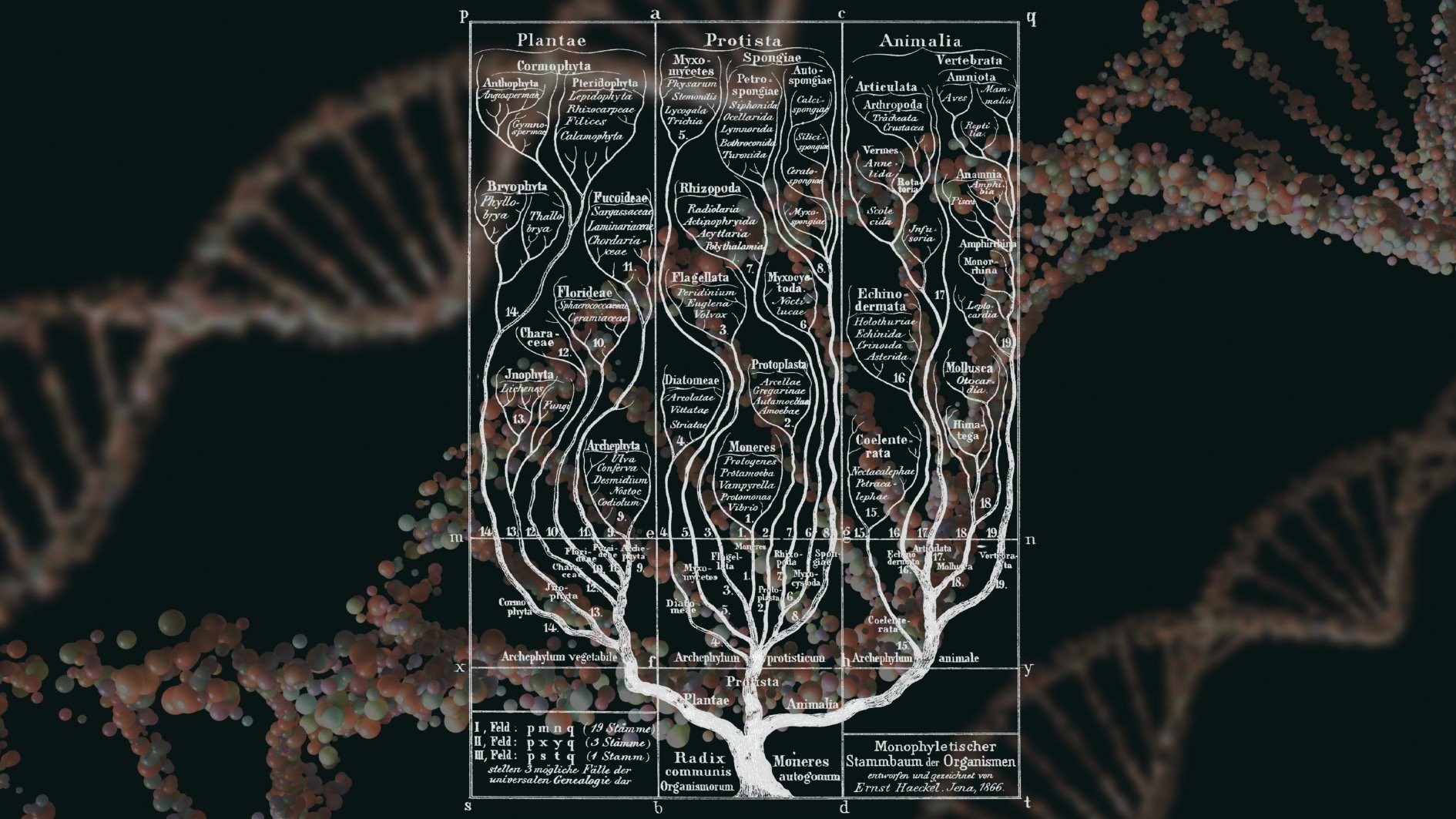

進化の世界では、これまで「種が枝分かれする」という現象と、「同じ種の中で特徴の異なるタイプが共存する」という現象は、しばしば全く別の現象として捉えられていました。

しかし、今回の研究では、この二つを結ぶ決定的なポイントが、「遺伝子の仕組みの進化速度」かもしれないと提案しています。

これは生物が新しい種へ分かれる仕組みを理解する上で、とても重要なヒントになるでしょう。

それでは、この研究成果が私たちにとってどのように役立つのでしょうか?

この研究成果が示す可能性として特に注目されるのは、生物多様性を守ることへの貢献です。

現在、地球上では多くの種が環境の変化や人間活動の影響で絶滅の危機にさらされています。

そうした中で、今回の研究のように「遺伝子がどのくらい速く変化して適応できるか」という仕組みを理解できれば、絶滅を防ぐための具体的な対策や生物多様性を保全するための戦略を立てることが可能になるかもしれません。

また、この研究成果がさらに進めば、種が分かれる瞬間や種が維持される条件を、遺伝子レベルで人為的に再現したり、研究室の中で実験として観察できる日がやってくるかもしれません。

そうした未来を考えるだけで、科学的にも社会的にもワクワクしますよね。

ただし、今回の研究はあくまでも理論的なモデルに基づいて考えられたものであり、現実の自然環境で直接確認されたわけではありません。

さらに言えば、研究で使われているのは「適応の山が二つある」という単純化された状況です。

現実の自然界は、もっと複雑で、たくさんの要素が絡み合っています。

そのため、実際の自然の中で同じ現象が見られるかどうかを確かめるには、今後さらに現実的で複雑な実験や観察を行う必要があります。

また、今回の研究で示された「遺伝的な優性」や「エピスタシス(遺伝子同士の相互作用)」のような仕組みが、具体的にどのような分子メカニズムによって生まれているのかについても、まだまだ謎が多く残されています。

それでも、この総説が私たちに与える価値はとても大きいと言えます。

今回の研究を率いた国立遺伝学研究所の北野教授は、「今回の論文で、種の多様性と分化を統合的に理解するための方向性が見えたという点が非常に大きい」と熱意を込めて述べています。

実際、進化生物学の分野では、これまで断片的に理解されてきた現象に対して、「一貫した説明」をもたらすことは極めて重要なことです。

今回の研究が提示した新しい考え方は、今後の進化生物学の研究において大きな影響を与え、たくさんの新しい研究や議論が生まれることでしょう。

この研究成果は私たちに、「種が分かれる」という現象が単なる偶然や特殊なケースではなく、遺伝子が持つ巧みな仕組みによって左右されることを教えてくれています。

そう考えると、生物の進化という壮大な物語の中で、生物の運命を左右するのは遺伝子が持つ小さな「抜け道」なのかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

生活圏が重なる種内多型でも、3すくみや拮抗などゲーム理論的な相克をするものもあれば、顎の大きさによる異なる資源を目指すなどタイプ間で影響の少ない種もいそうです。一つの理論や原理で広く種分化を説明できればいいのですが、(半倍数性の性決定システムを有するアリ・ハチ類が多数の系統で独立に真社会性を進化させたような)種分化のしやすさの背景要因くらいにとらえる面白いですね。

例えば生体防御は、攻める側も守る側も多型の少数派にも多数派にもメリットとデメリットがありそうですし、近親交配や雑種による稔性低下のある種なら、少しだけ違っているタイプが好まれる傾向が延々と続きそうです。

染色体分離や交叉による子孫の多型を制限する機構が働くとしても、それを下回るさまざまなデメリットとのバランス次第なような気がします

イトヨは何処から?