かつて二足歩行の「非ヒト属」が存在した

私たち人間は、ずば抜けて器用な手を持つ生き物です。

スマホを滑らかに操作し、文字を書き、料理をして、細かな作業もお手の物。

こうした器用さは、人間が他の動物と大きく異なる特徴の一つですよね。

では、この手の器用さは、私たち人類が地球上に登場したときからすでに備わっていたのでしょうか?

教科書などでおなじみの説明では、「人類は二足歩行を始めたことによって手が自由になり、その手で道具を作り始めた」とされています。

このイメージはとてもわかりやすく、まるで一本道をまっすぐ歩くかのように、二足歩行の進化からすぐ道具作りが始まったと錯覚させますね。

しかし最近の古人類研究では、そんな単純な物語では語りきれないことがわかってきました。

そもそも私たちが属するヒト属(ホモ属とも呼びます)が登場する前から、二足歩行をしていた初期人類が存在していたことがわかっています。

実際、二足歩行という特徴そのものは、数百万年前から徐々に進化しており、ホモ属が出てくるよりも古いことが知られています。

そして、二足歩行の初期段階から約200万〜150万年前頃までのアフリカには、実はホモ属だけでなく、いくつかの異なる人類が同じ時代に共存していました。

これらは非ホモ属、つまり「ホモ属以外の人類」と呼ばれるグループです。

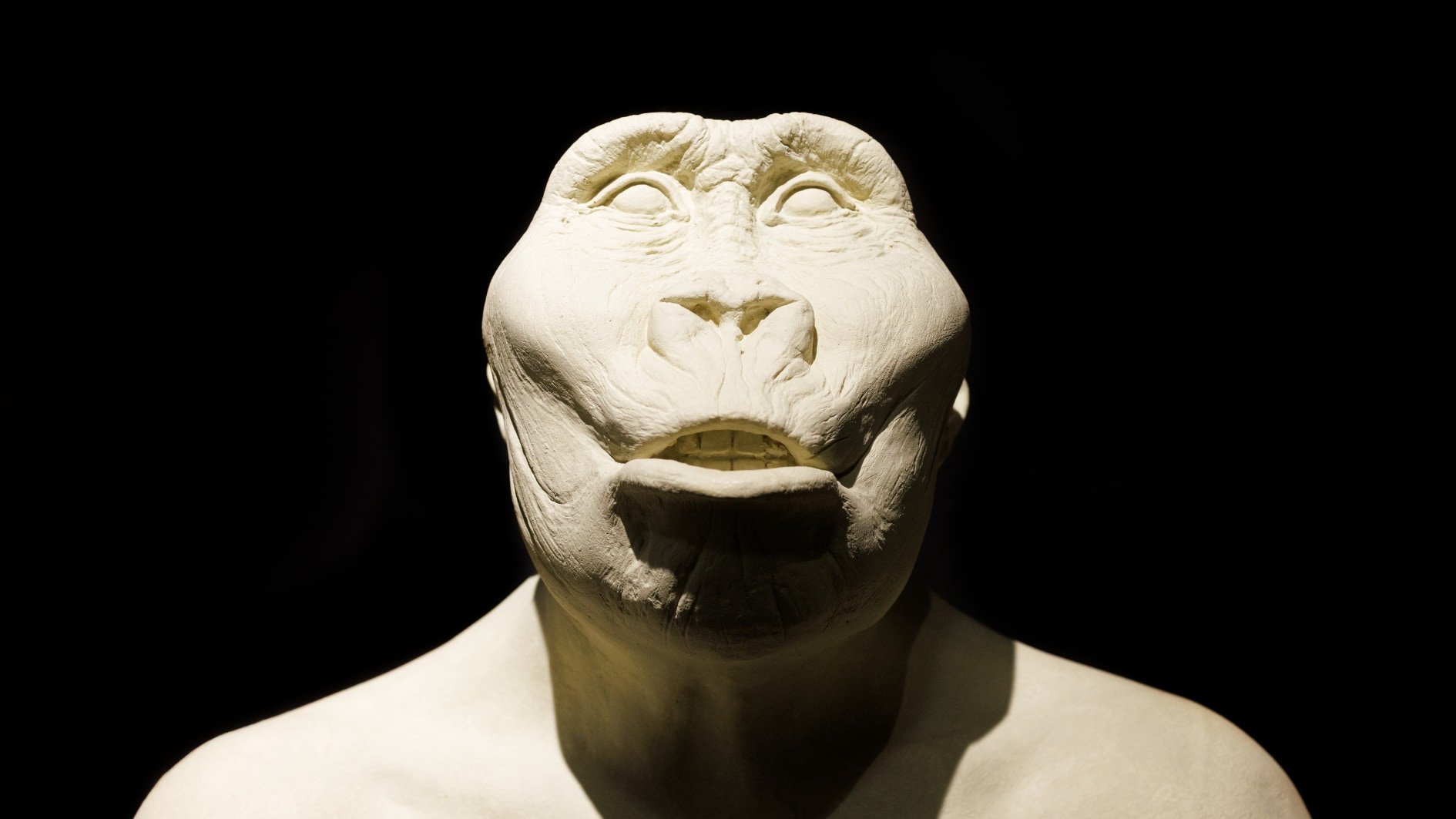

その代表的な存在が、「頑丈型アウストラロピテクス」とも呼ばれるパラントロプス属でした。

パラントロプス属も二足歩行をする人類の仲間でしたが、ホモ属とは暮らし方が大きく違っていたと考えられています。

具体的に何が違ったのかというと、彼らは堅い植物や繊維質の植物を食べることに特化したグループだったと考えられます。

そのため、歯は硬い植物を噛み砕くためにとても分厚く頑丈で、顎の筋肉も発達していました。

まるで、堅焼き煎餅をボリボリ食べるためだけに進化したような生き物だったのですね。

いわば「咀嚼器官を道具化した」タイプといえます。

一方の私たちヒト属は、歯や顎をそこまで強力に進化させませんでした。

代わりに、手を道具作りに使い、その道具を使って食料を手に入れる方向へ進化していったと考えられます。

こうしたことから「石器を使う=ヒト属だけの特権」というイメージが定着してきました。

でも、本当にそうでしょうか?

実は、考古学的な発掘現場では、約200万〜150万年前頃の古い地層から、石器と共に非ホモ属の歯の化石が発見されるケースがあります。

しかも最近になって、ホモ属以外の人類も思ったより器用な手を持っていた可能性が浮上してきました。

こうした発見によって、「石器作りはヒト属だけのもの」と言い切る考え方がじわじわと揺らぎ、「保留」状態になっているわけです。

このような状況の中で、最も大きな課題となっていたのが、「本当に非ホモ属の人類が石器を使ったのか?」という問いに対して、決定的な証拠となる「確実な手の化石」が見つかっていなかったことです。

石器は手で作るもの。

つまり、手の化石が出てこなければ、どれだけ議論しても、「実際に使った」ということは証明できませんよね。

ところが今回、東アフリカのケニアにあるクービ・フォラという場所で、画期的な化石が発掘されました。

それが、約150万年前のパラントロプス・ボイセイのものとされる、頭骨や歯と一緒に発見された「手と足の化石」です。

これがなぜ画期的なのかというと、頭や歯という明確な「身分証明書」があることで、この手が間違いなくパラントロプス属に属していることが確かめられたからです。

さあ、この手はどういう手だったのでしょうか?

ヒト属のように道具を作れるほど器用だったのか、それともゴリラのように頑丈で力強いだけで、石器作りには不向きだったのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)