空間の揺らぎが粒子を運動させると時間は遅れ始める

時間というものは、いつどこでも誰にとっても同じように流れている――。

私たちは普段、このように考えて生活しています。

ところが、今からおよそ100年前、物理学者のアルバート・アインシュタインはまったく異なる考え方を提唱しました。

それが「特殊相対性理論」です。

特殊相対性理論によれば、実は時間の流れというものは「誰にとっても同じ」ではありません。

特に、高速で動く物体の中では時間の進みが遅れるという驚くべき現象が予測されました。

これは「タイム・ディレーション(時間の遅れ)」と呼ばれる現象です。

有名な例として、宇宙船に乗った双子の兄弟の話を聞いたことがある人も多いでしょう。

双子の兄は宇宙船に乗り込み、地球から離れて光の速さの99.995%という猛烈な速さで1年間の宇宙旅行に出ます。

すると、宇宙船の兄にとっては確かに1年が経ちますが、地球に残った弟が過ごした時間は、なんと100年も経ってしまっています。

これが「双子のパラドックス」や「浦島効果」と呼ばれる特殊相対性理論の有名な思考実験です。

では、宇宙船ではなく、私たちの日常により身近な世界、例えば私たちが正確な時間を刻むために使う「原子時計」ではどうでしょうか?

原子時計とは、原子が持つ固有の振動を利用して時間を測る超高性能な時計です。

特に近年では、「光学原子時計」と呼ばれる、原子の光の振動を使った時計が登場し、その精度は何億年に1秒の狂いしか生じないほど驚異的なものになっています。

しかし、精度が高くなればなるほど、これまで気にする必要がなかった極めて小さな現象が、時計の進みに影響を及ぼしてきます。

その一つが「第二次ドップラー効果(Second-Order Doppler Shift、略称SODS)」と呼ばれるものです。

私たちは日常でドップラー効果という言葉を、例えば救急車のサイレンが近づいてくると音が高くなり、遠ざかると低くなる現象として知っていますが、SODSはこのドップラー効果のもっと小さくて繊細な「第二段階の効果」なのです。

原子の熱運動は一見すると単に震えているだけに思えますが、立派な運動であり、しかもその速度はかなり高速です。

実際、最新の光学原子時計を使った実験では、この原子の振動によるSODSの効果を10⁻¹⁷という極めて細かいレベルまで注意深く考慮しています。

なぜなら、時計の精度が非常に高いため、原子がわずかに動くだけでも時間の進みに影響が出てしまい、正確な時計としての役割を妨げてしまうからです。

当然、原子時計という正確さが命の装置にとって、このような相対論的な時間の遅れは望ましくありません。

だからこそ科学者たちはレーザー冷却という特別な方法を使って、原子の動きをほぼ止まった状態まで冷やしてしまいます。

しかし、ここで一つ新たな疑問が生まれてきます。

絶対零度まで冷却できたとしたら、熱運動は止まり粒子の時間の遅れはなくなるのでしょうか?

特殊相対性理論では「観測者からみて完全に止まっている物体には時間の遅れは生じない」とされていますが、量子力学の視点では事情が少し違うのです。

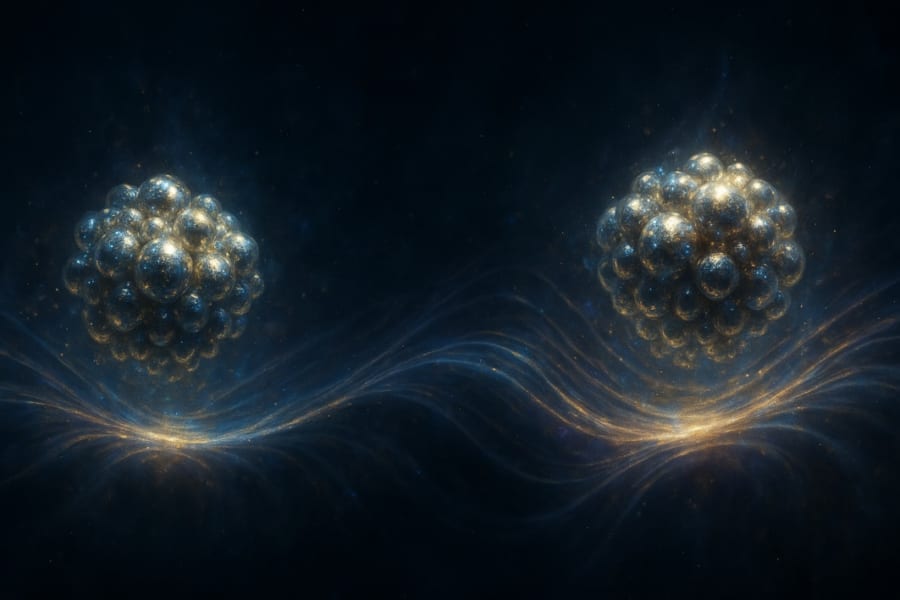

実は量子力学の世界では、物質をどんなに冷却しても原子を完全に静止させることはできません。

絶対零度という物理的な最低温度に近づいても、原子は「零点振動」という目に見えない微かな揺れを続けているからです。

これは原子がまるで止まっているように見えても、実際はごく微かに振動し続けていることを意味します。

つまり相対論では「止まった原子には時間遅れがない」とされますが、量子論では「止まったように見える原子でも微妙に揺れ続けているため、その振動が時間の流れを変える可能性がある」ということになるのです。

では一体、この量子力学特有の揺らぎによって時間の進みがどのように変化するのでしょうか?

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![ニンテンドースイッチ2 / Nintendo Switch 2 専用 スヌーピー ケース (ブラック, ニンテンドースイッチ2専用) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31KV8sDIOWL._SL500_.jpg)