なぜ位置と運動量は同時に測れないのか?ハイゼンベルクの壁

量子力学には、私たちの常識を大きく覆すさまざまな現象が存在しますが、その中でも特に有名なのが「ハイゼンベルクの不確定性原理」です。

この原理は簡単に言えば、「ある粒子の『位置』を非常に精密に測ろうとすると、その粒子の『運動量』が曖昧になってしまう。そして逆に、『運動量』を非常に精密に測ろうとすると、『位置』がはっきりしなくなってしまう」という、驚くべきルールです。

位置とは、「粒子がどこに存在するか」を表す情報であり、運動量とは「粒子がどれだけの速さで、どの方向に動いているか」という情報です。

これらはどちらも同じ粒子の性質を記述する重要な情報ですが、残念ながら、両方を同時に完璧に知ることはできません。

これを量子力学では「根本的なトレードオフ」と呼び、「一方の情報を詳しく知ろうとすると、もう一方の情報が必ずぼやける」という関係になっているのです。

学校の授業や一般の解説本などでは、よく「粒子の位置を測ろうとすると、測定器具が粒子に触れてしまい、その影響で運動量が乱れる」といった比喩的な説明をされることがあります。

しかし、これは正確な理由ではありません。

コラム:よくある不確定性原理の説明は正確ではない

ハイゼンベルクの不確定性原理の説明として「光などをあてて粒子の位置を測ろうとすると、その光をあててしまったせいで位置はわかるかもしれないけれど、そのせいで運動量がわからなくなる」という説明を一度は見たことがあるかもしれません。しかしこの説明は便宜的なもので、実はもっと根本的で、私たちの日常的な感覚ではなかなか捉えにくい「量子世界の仕組み」そのものが、この不思議な関係を生み出しているのです。

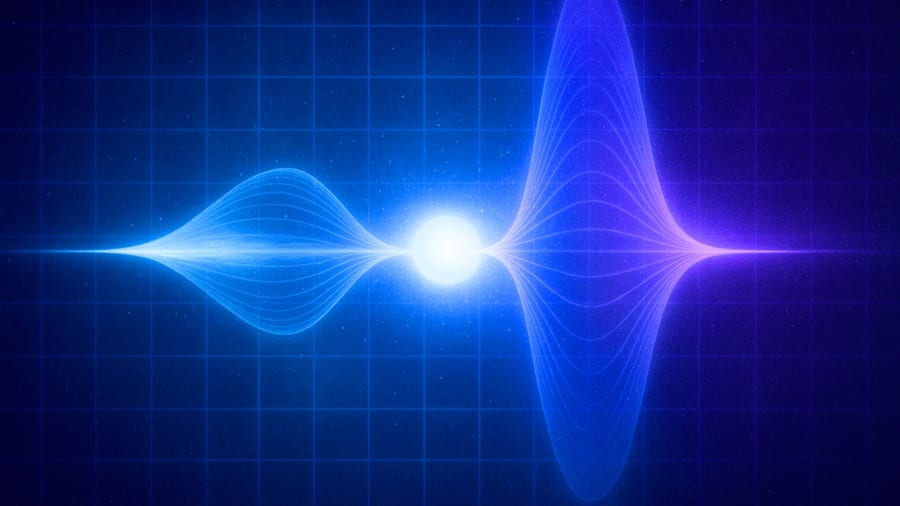

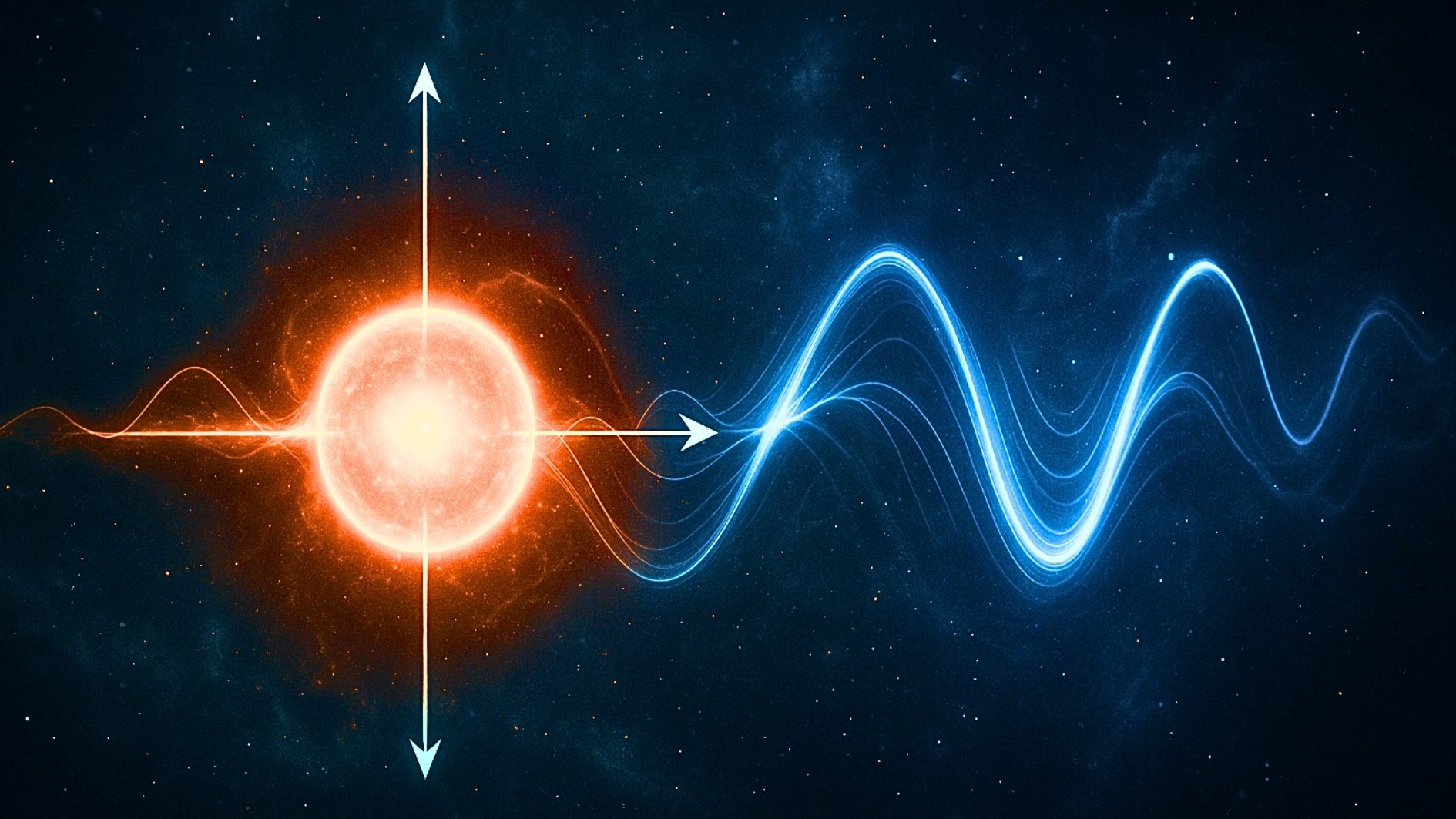

粒子は私たちが日頃想像するような「点」のような存在ではなく、「波」の性質も同時に持っています。この波としての性質が、すべての鍵となります。粒子は量子力学では、「波動関数」と呼ばれる、波のような数学的な関数で表されます。これは直感的に言えば、「粒子がその場所に存在する可能性の濃さ」を表す波のようなものです。

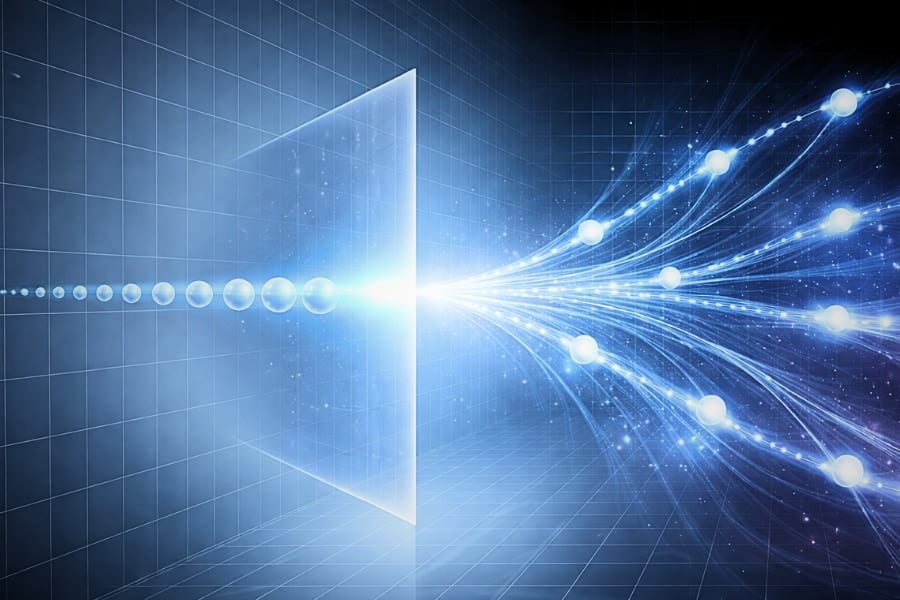

位置をハッキリさせるために波動関数を操作すると波の形が変わってしまい、波の形に刻まれていた運動量の情報がわからなくなってしまいます / Credit:川勝康弘 ここでとても重要なのは、粒子の「位置」と「運動量」という二つの情報が、この波動関数の「形」によって決まっていることです。「位置」という情報を正確に知りたい場合には、この波動関数のピーク(波が最も高い部分)を、特定の場所にギュッと集中させなければなりません。例えば、波の形が細く鋭い山のようになっている状態を考えてみてください。この状態なら、粒子はその山の頂上にいる可能性がとても高く、位置をかなり正確に特定できます。しかし、ここに大きな問題があります。波というものは、ギュッと狭く尖らせようとすると、波の周期、つまり「波長」がはっきりしなくなってしまうという性質を持っています。波長というのは波の一つの山から次の山までの長さのことですが、この波長こそが「運動量」という、粒子がどれくらいの速さでどの方向に動いているかという情報に直接関係しているのです。つまり、位置を明確にして波を狭くするほど、波長が不規則になってしまい、その結果として運動量(粒子が動くスピードや方向)の情報が曖昧になってしまうというわけです。

一方で、逆に「運動量」をはっきりとさせたい場合は、波長をきれいに一定の長さでそろえる必要があります。波長が一定ということは、波が規則正しく並んでいることを意味し、これは粒子がある特定のスピードや方向で動いていることを示します。ところが、この波長をきれいに一定に揃えようとすると、波は特定の場所に留まらず、どんどんと広がってしまいます。波が広がるということは、粒子が「どこにいるか」が非常にぼやけてしまうということです。こうなると、「運動量」を正確に決めれば決めるほど、「位置」の方が不確かになるのです。

このように、「位置」と「運動量」という二つの物理量は、同じ粒子の「波としての本質」から導かれるものであり、その波の性質そのものが位置と運動量を同時に明確にさせない原因となっています。これは、単に測定器具や人間の技術が未熟なためではなく、自然界が粒子に与えた根源的な性質によるものなのです。つまり、不確定性原理とは単なる「測定精度の限界」を意味するのではありません。もっと深く、粒子が自然に持つ「波としての本質」、言い換えれば「自然の基本的なルール」を表した、非常に根源的で重要な原理だと言えるでしょう。

粒子の世界におけるこのような根本的な「測定の限界」が、科学者たちにとっていかに大きな壁となってきたか、皆さんは想像できるでしょうか?

20世紀初頭にハイゼンベルクがこの不確定性原理を提唱して以来、およそ100年近くもの間、科学者たちはさまざまな工夫を凝らしてこの「量子の壁」に挑み続けてきました。

その壁を完全に壊すことはできませんでしたが、巧みな方法で「回避」したり「すり抜けたり」することができないかと試行錯誤を重ねてきたのです。

例えばその方法の一つとして「量子のもつれ(エンタングルメント)」という現象を使うことがあります。

エンタングルメントとは、複数の粒子がまるで見えない糸で繋がれているように、一方の粒子の状態がもう一方の粒子の状態に瞬時に影響を与える、量子特有の不思議な現象です。

重力波を検出する有名な実験装置である「LIGO(ライゴ)」では、このエンタングルメントをレーザー光に応用して、「スクイーズド光」という特殊な光を作り出しました。

スクイーズド光とは、量子レベルのノイズ(雑音)を減らして、通常の測定限界よりも精密な計測を可能にする特別な光です。

LIGOの研究チームは、このスクイーズド光を使って、重力波という極めて微弱な宇宙からの信号を、従来の限界を超える精度で検出することに成功しています。

このように量子のもつれを利用すれば、不確定性原理が定める精度の壁を部分的に乗り越えることは可能なのです。

古典物理では限界だった壁を量子技術で超えたわけです。

ただ「一つの粒子だけ」を使って、この不確定性原理を回避することは「不可能に近い」とずっと考えられていました。

一つの粒子だけで位置と運動量の両方を同時に高精度で測ることは、まるで量子の基本原理そのものに正面から挑戦するような試みだからです。

しかし今回、オーストラリアのシドニー大学と英国のブリストル大学などからなる国際的な研究チームは、この「常識」を大きく覆す発想を打ち出しました。

論文著者のティンレイ・タン博士は「不確定性は風船の中の空気のようなものだ。空気を完全になくすことはできないが、中で自由に動かすことはできる」と説明します。

この言葉が示す通り、量子の世界で生じる“不確定性”は完全に消し去ることはできませんが、不確実性の配置や偏りを工夫して、測定したい部分に有利な形に整えることはできるのです。

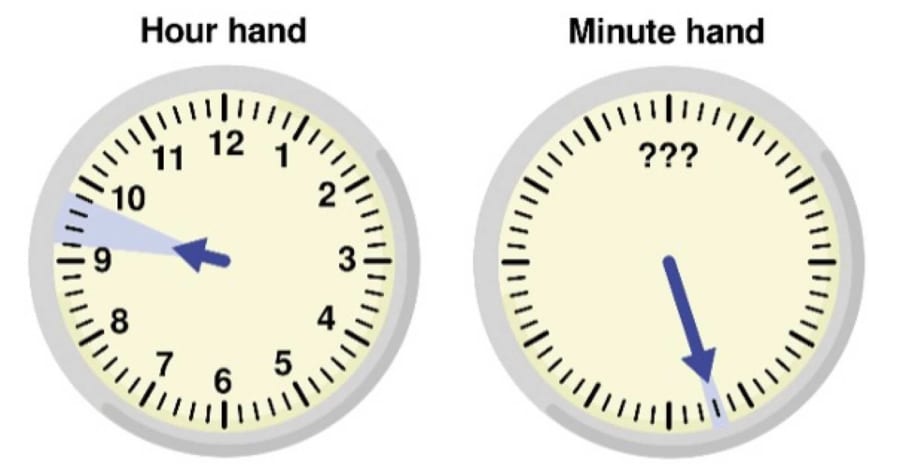

たとえるなら、ふつうの時計は「何時何分」と絶対的な時刻を教えてくれますが、ここで使うのは「何分進んだか」「何分遅れたか」という“ずれ”だけを教えてくれる時計のようなものです。

一見すると「何時か」という重要な情報を捨ててしまっているように見えますが、この「差分」に集中することによって、これまでにない精度で小さな変化を鋭敏にキャッチできるようになるのです。

あまり必要のない情報を不確定性の中に投げ込み、その代わりに本当に細かく知りたい情報を正確に引き出すという「情報の交換」を行うわけです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)