不確定性原理は本当に超えられるのか?成果と課題を読み解く

今回の研究は、これまで科学者たちが頭を悩ませてきた「量子の壁」、つまりハイゼンベルクの不確定性原理という大きな課題に対して、一筋の希望を示しました。

この成果の最も注目すべき点は、「不確定性原理を破った」のではなく、「巧みに回避する方法」を実験で示したことです。

とくに研究チームが考案した「モジュラー計測」という手法を使えば、従来は不可能だと思われていた二つの物理量(たとえば位置と運動量)を、ある範囲内では同時にこれまでよりずっと高い精度で測ることができるとわかりました。

それでは、なぜこれがすごいことなのでしょうか?

私たちが日常的に使う計測機器――時計やGPS、MRI(磁気共鳴画像)など――は、物理的な限界があります。

例えば、宇宙空間や深海のようにGPSが届かない場所では、自分がどこにいるのかを知ることがとても難しくなります。

そこで役立つのが「高精度な量子センサー」です。

今回の研究で示された新しい計測方法を応用すれば、こうした難しい環境でも、自分の位置を極めて正確に測ることが可能になるかもしれません。

また医学や生物学の分野でも、この計測方法の応用が期待されています。

体の中の細胞や微小な器官の動きを細かく正確に観察できるようになるため、病気の早期発見や新しい治療法の開発に大きく役立つ可能性があります。

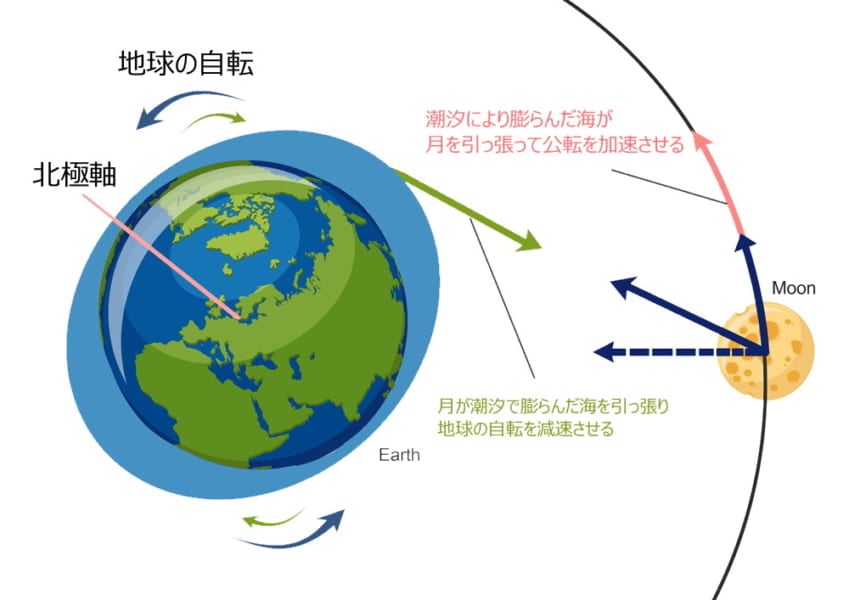

さらに、地震の前兆や宇宙から届く微かな重力波といった、これまで捉えることが難しかった現象を検出するための超高感度センサーとしても大きな期待が寄せられています。

今回の発見を、私たちがよく知る別の重要な発明である「原子時計」と比べてみると、その重要性がより明確になります。

原子時計が登場したことで私たちは、非常に正確な時刻を得ることが可能になり、GPSシステムをはじめ通信技術などの多くの分野が飛躍的に進歩しました。

同じように、今回の研究で実証された高感度の量子計測技術は、新しい産業や科学分野を切り開く強力なツールとなる可能性を秘めています。

もっとも、こうした輝かしい成果にも、いくつかの課題や条件があります。

まず、この手法は現在のところ研究室の高度な環境下で単一イオンを精密に制御して行われており、そのまま実用機器に組み込めるわけではありません。

例えば、測定できる範囲(レンジ)が小さいため、いきなり大きな変化を測ることには向いていませんし、グリッド状態の生成や制御にはノイズの少ない環境と高精度なレーザー操作が不可欠です。

このように「小信号に特化するかわりに大域情報を犠牲にする」という特徴は、強みであると同時に弱みでもあります。

それでもなお、今回の研究は量子計測の世界において重要な一歩です。

さらに研究チームは今回、位置と運動量というペアだけでなく、「数(フォノン数)と位相」という、また別のペアに対しても同じ計測手法が使えることを実験的に示しました。

この「数と位相」に特化した量子状態は「NP状態」と呼ばれますが、このNP状態を実際の実験装置で作り出して、高精度な計測に成功したのは今回が初めてです。

つまり研究チームは、「数と位相」という新たな組み合わせの量子状態(NP状態)でも、自分たちが開発した計測方法が効果的であることを世界で初めて実験的に証明したのです。

これは、量子情報や量子誤り訂正といった分野にも応用できる可能性を示す、重要なマイルストーンです。

さらに論文の中では、より多くのイオンを並べた大きなイオン結晶や、測定時間を長くする工夫を加えることで、感度を何桁も向上できる可能性に触れています。

将来的には、この仕組みを多数の量子センサーに展開し、互いに同期させることで、今まで検出できなかった現象――たとえば宇宙から届くより微弱な信号や地球内部のわずかな変化――をとらえられる日が来るかもしれません。

今回の成果は複数の研究機関の協力によって達成され、データの共有や方法の詳細についても論文で公開されています。

再現性を重視し、他分野への知見展開を視野に入れた姿勢は、量子テクノロジー研究コミュニティに大きな刺激を与えています。

かつて「破れない」と思われていた量子の基本原理にも、条件次第で思いがけない抜け道が潜んでいる――今回の研究は、そのことを示した象徴的な出来事だと言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

破れないものなのに破られているのならそれもう原理じゃないのでは?

破られているのではなく、回避されているのです。

川勝さんスゲー、って素直に思った。昔のNHK特集見て分かったつもりで引っ掛かってた人たくさん居ると思う。

未だに読んでも全部は分からないけど、粒子が確率的にしか見つからないのは測定すると変化するから『ではない』のが納得できただけでも嬉しい。

波の性質を関数で表してるから測れるのは波だけで、本当は測れるのかな、とちょっと思った。

そうなると波として振る舞う粒子があるのか、そもそも粒子が波のような物なのかはやっぱり分からない。ド・ブロイ波とかも測れるのか教えて欲しい。

99%小さな枠内に居るけど、1%別の枠に居るから

位置を絞れていないというオチでは?

剰余の部分だけ測って、元の大まかな位置と運動量がわからないと、その程度意味があるのか。。。

剰余だけ測って、同時に運動量と位置が正確に測れます。。今ひとつわかりません。区分け何番目にいるのか分からないと、物理的に意味があるのかな。

当時名古屋大の数学者が数学的定理や前提からのみで導いた「小澤の不等式」を提唱して、量子もつれがある条件ではハイゼンベルグの原理よりも運動量と位置をしぼめることを示し、やはり日本の研究者が実験的に証明したことが大きなニュースに取り上げられました。

この文脈を超える実験なのかどうか気になります。絶対的な位置ではなく、相対的な位相差のみを拾いたい干渉計技術の数学的な限界があるとして、技術的な限界がどの辺に落ち着きそうかは興味あります。

(地震に弱いKAGURAが、星飛雄馬のようにパワーアップして何度でも蘇る姿が見たいです。)

昔、学生の頃、超音波の音速を測ることをしていました。発信機と媒体の僅かな接触状態の違いで音速値はかなりバラツイテいましたが、縦波と横波の音速差はいつも高精度に安定して測れていたことを思い出しました。毎回の測定のばらつきを差分を取るとキャンセルできるからなのですが、同じかどうかわかんない。

位置じゃなくてズレを測れるからセンサーとして使えるってことか!本質的に両方が測れることじゃなくてソッチを有効に使うという発想がすごい

あぁ〜なるほど、何となく「分かったような気」にはなれたわ

(相変わらず記事本文を読んでも分からなさすぎで、自分はどこの何が分からないのかさえよく分からないって状態だけども)

記事内の回避っていうからおかしな誤解が生まれるんだ。回避してないじゃん。

新しい物理現象を観測するって話なだけ、時間そのものを量子状態として観測対象に引き込んだんだろが。

記事中にある、時計の針を使ったたとえが直感的でわかりやすいな! 時針は読み取れなくても分針が正確なら、大抵は正確な時刻が分かるでしょ、ってことかな

理論じゃなくて実験なんだ。すごいね

計測出来ないのだから、未だに古典物理学のまま

理論物理学(空想域から逸脱していない)が、少し発展しただけ

多分違うけど、1+1は3にならないなら、四捨五入を使って1.4+1.4=2.8を1+1=3に見せるってこと?

(絶対違う)

そもそも位置も運動量も、定量化のための人間の発明。あるいは、自然を法則化するための表現の道具のひとつであります。

そしてそんな練磨された道具を用いた現代であっても尚、その表現外の現象は未だ発明できていない、その連続です。といっていいのなら、

その表現化を発明・定量化するために、要素を絞ることは、全体を掴むための試みとしては、間違っているように見えます。むしろいずれは全体包括の材料足り得ないでしょうか?

すいません、私は物理は弱い哲学徒なので、間違っていることも含めて教えて下さい。

粒子って、その名前の印象から

測れないけど何か実体がある

ように思われがちだけど、

本当に存在確率の広がりとして存在している

磁場とか電場とかの”場”といっしょで、空間に備わった量の濃淡が実体

ここでの話も全体(=波動関数)はつかめてるうえで、その性質、現実の世界でのふるまいの話題になりますね

いうて素人なんで勘で言ってますが

ほんで定量化のために便宜的に作られた測度だとしても、予測の精度はとても高いです。

今回のケースでも、剰余が適用できるような状況に置いた場合に、それに則すような性質を世界は見せてくるわけです

世界最高の頭脳たちがよってたかってデバッグしてもなかなかバグがでないモデルなんですよ

おそらく表現形よりも、数学の正しいことを積み上げる、という原理が重要なんでしょう

世界は虚数部分を無いもののように見せてくるから、何か見落としているような気がするんですよね