水素が微量でも無視できない理由

私たちが普段、空気について考える時、まず思い浮かべるのは酸素や二酸化炭素(CO₂)でしょう。

酸素は呼吸に欠かせない気体として、二酸化炭素は地球温暖化を引き起こす温室効果ガスとして、日常的によく知られています。

一方で、水素(H₂)はどうでしょうか?

水素という言葉自体は、水素燃料電池や水素水などで聞いたことがあるかもしれませんが、実は、空気の中にも微量ながら常に含まれています。

大気の主成分は窒素(約78%)と酸素(約21%)であり、これらに比べるとH₂は非常に少なく、その濃度は約0.5 ppm(500 ppb)ほどしかありません。

これは、空気中の分子が10億個あったとして、そのうち水素はわずか500個しか存在しないという極めて小さな割合です。

二酸化炭素濃度と比べるとおおよそ800分の1というレベルです。

そのため、水素は長い間、大気科学の世界ではあまり注目されることがありませんでした。

ところが最近、状況が大きく変わってきています。

地球温暖化への対策として、私たちは石油や石炭の代わりにクリーンなエネルギーを探していますが、その重要な候補の一つが「水素」なのです。

水素は燃やしても二酸化炭素を出さないクリーンな燃料として、世界中で今後の利用拡大が期待されています。

しかし、水素を大量に使えば、その一部が必ず大気中に漏れ出してしまうでしょう。

ここで一つの疑問が生まれます。

「水素はクリーンなエネルギーだから、漏れても問題はないのでは?」

たしかに水素は、CO₂やメタンのような温室効果ガスとは違い、直接地球を暖める効果はほぼありません。

しかし意外にも、水素は間接的な方法で地球の気候に影響を与えることが分かってきました。

水素が大気中に漏れると、OHラジカルという「空気の掃除屋」の働きに影響を与えます。

OHラジカルとは大気中の強力な酸化剤で、メタンのような温室効果ガスを分解して地球の空気を綺麗に保つ役割を担っています。

ところが水素はこのOHラジカルを奪い合う性質があるため、水素が増えるとメタンが分解されにくくなります。

その結果、強力な温室効果を持つメタンの濃度が高まり、地球温暖化を進めてしまう可能性があるのです。

また、水素がOHラジカルと反応すると水蒸気(H₂O)が生成されます。

この水蒸気は上空の成層圏に入り込んでしまうと、間接的に地球の気温を上げる働きをします。

さらに対流圏(私たちが住んでいる大気の層)のオゾンにも影響を及ぼし、大気の化学バランスを乱してしまうのです。

つまり、これまで「見えない脇役」だと思われていた水素が、実は地球の気候にとって重要な役割を果たしている可能性が高まっています。

ところが、現在の科学では、大気中の水素がどのように変動しているのか、まだ詳しくは分かっていません。

実際、大気中の水素濃度の本格的な観測が始まったのは、1994年と比較的最近のことなのです。

北半球では2016年頃まで約520 ppb、南半球では約540 ppb程度で安定していましたが、その後、530〜560 ppbへとやや増加しています。

しかし、この短期間の記録だけでは、人間の活動や自然の影響で水素がどのように増減するかを詳しく知ることは難しいのです。

そこで研究者たちは、あるユニークな方法で「昔の空気」を調べることを思いつきました。

それが「氷床コア」を使った研究です。

南極やグリーンランドの氷床には、何十万年も前から降った雪が少しずつ圧縮されてできた氷の層があります。

その氷の中には、当時の空気が泡となって閉じ込められているため、氷を掘り出してその泡を調べれば、過去の大気の状態がわかるのです。

しかし、水素を測定するには大きな問題がありました。

水素は分子が非常に小さいため、氷の中を簡単にすり抜けてしまい、せっかく採取しても測定前に抜け出てしまう可能性があったのです。

そんな困難な状況に果敢に挑んだのが、米カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームでした。

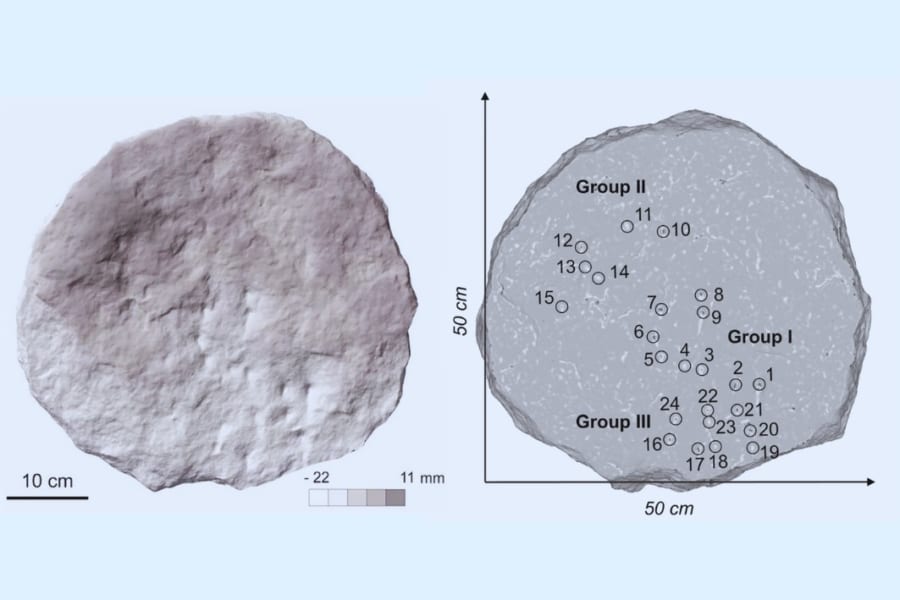

彼らは2024年夏、グリーンランド中央部の厚い氷の層を331メートルまで掘り進み、約1100年分の古い氷を取り出すことに成功しました。

氷を取り出した直後から、わずか48時間以内にその場で氷を溶かして空気を採取・分析するという、非常に大胆で慎重な方法を使いました。

さらに精密な分析のために空気を瓶に封じ込めて持ち帰りましたが、この作業は極寒の中で行われたため、一部の瓶から漏れが確認されるという困難もありました。

それでも研究チームは工夫と努力を重ね、ついに過去1100年にわたる水素濃度の変化を記録することに成功しました。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)