大気中の水素濃度はなぜ60%も激増したのか?

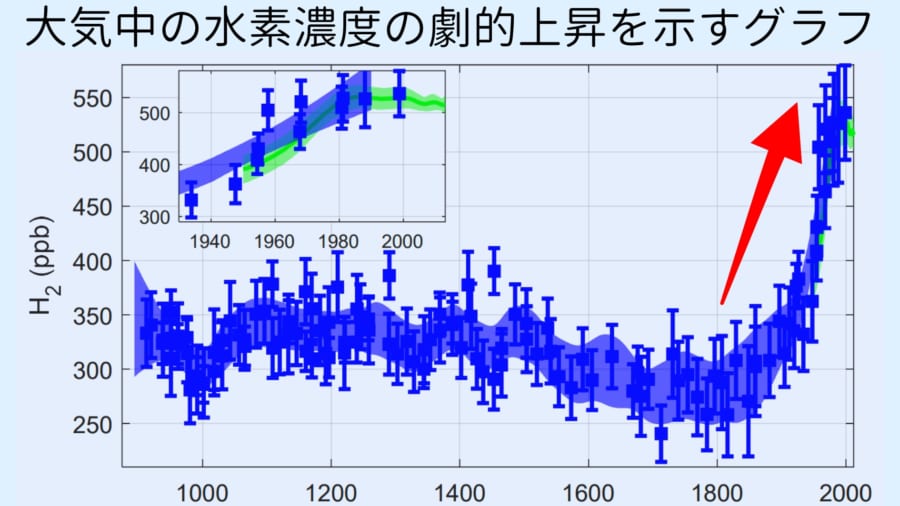

今回の氷床コアの分析によって、まず明らかになったのは「大気中の水素濃度は、過去1100年で大きく変動していた」という驚くべき事実です。

私たちが生きる現代の空気には、産業革命前と比べて約60%も多くの水素が含まれていることが分かりました。

具体的には、産業革命が起こる以前(1500年頃まで)の水素の平均濃度は約332 ppbでしたが、その後、1750年~1800年頃の「小氷期」と呼ばれる寒冷な時代には、約279 ppbという低い水準にまで下がりました。

しかし、その後再び急激に増加し、1990年には530 ppbほどに達していたのです。

つまり、この1100年間の水素濃度のグラフには、人間が起こした産業革命の影響と、自然が起こした気候の変動が、まるで歴史の記録のようにはっきりと刻まれていたのです。

では、なぜ産業革命以降に水素濃度は急激に増えたのでしょうか?

その主な可能性は2つ考えられます。

1つ目は「人間が石炭や石油といった化石燃料を大量に燃やしたこと」です。

実は化石燃料を燃やすと、二酸化炭素(CO₂)以外にも少量の水素が一緒に放出されます。

そして2つ目の理由は「メタンという温室効果ガスが増え、それが大気中で化学反応を起こして水素を作り出した」ということです。

メタンは農業活動や化石燃料の採掘・利用に伴って増加することが知られていますが、大気中で徐々に化学反応を起こして水素に変化します。

OHラジカルがメタンにくっつくことで、さまざまな途中段階の物質に変わっていきます。その途中段階の物質の一つに、「ホルムアルデヒド(HCHO)」という化学物質があります。このホルムアルデヒドが太陽の光を浴びることで、光化学反応という特別な化学反応が起こります。この反応の結果、最終的に水素(H₂)が生まれるのです。そして先に述べたように水素にはメタンを増やしてしまう効果もあります。そのため「メタン増→HCHO→H₂増」と「H₂増→メタン増」というサイクルが生じてしまう可能性もあります。なお既存の研究報告などでは水素の温暖化に寄与する割合は「おおむね0.5〜2%の幅」と考えられています。ただ短期間で60%もの増加をみせたという結果からは今後、水素の与える影響が大きく伸びる可能性も考えられます。

つまり、この2つの人間の活動が相まって、ここ数世紀の間に大気中の水素がどんどん増えていったのです。

次に興味深いのが「小氷期」と呼ばれる寒冷な時代の水素濃度の減少です。

小氷期とは地球が一時的に寒冷化した時代で、1500年から1800年頃にかけて、世界各地で冬の寒さが特に厳しくなったとされる時期です。

この寒冷な時代には、森林火災や人々が薪を燃やす量が減ったため、大気中の水素濃度も減少すると予想されます。

ところが、今回の調査で見つかった水素濃度の減少幅は、火災の減少だけでは説明できないほど大きなものでした。

研究チームがモデルを使って慎重に計算した結果、火災の減少だけで説明できる水素の減少量は、観測された量の半分(約25 ppb)にしかなりませんでした。

つまり、実際に観測された約53 ppbの減少のうち、残りの半分以上は別の原因によるものと考えられるのです。

では、その「別の原因」とは何でしょう?

一つの有力な仮説として挙げられるのが、土壌が水素を吸収する力が強まった可能性です。

土壌には水素を吸収する性質があり、この力が寒冷化によって強まったのではないかと研究チームは考えました。

もちろん、この研究にも限界があります。

今回の氷床コアは、グリーンランドという地球上の限られた場所から得られたデータです。

このため、全世界の空気の状態を完全に代表しているとは言えません。

さらに、水素という分子は非常に小さく、氷に閉じ込めて正確に測定することがとても難しいため、特に小氷期の水素濃度の大きな変化は、さらなる調査と検証が必要になるでしょう。

私たちが発見した新たな事実も、今後さらに確かなものにするためには、世界中の別の場所でも同じような研究を繰り返し、データを集める必要があります。

それでも、今回の研究が持つ意義は非常に大きいのです。

これまで私たち人間が直接見ることができなかった「過去1100年にわたる大気中の水素の歴史」を、初めて具体的な記録として提示することに成功しました。

この結果は、私たちがこれまで考えてこなかった水素と気候の関係を深く理解するための重要な基礎となります。

科学者たちは、これから気候変動や人間活動による水素濃度への影響を、さらに詳しく研究しようとしています。

私たちが水素エネルギー社会へ進む未来を安心して迎えるためには、水素が地球の気候に与える影響を十分に理解し、その上で適切な対策を立てることがとても大切になるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

OHラジカルでメタンちゃんを分解できるならナノイーとかプラズマクラスターの出番ですね。

グレタの新しい飯のタネ

お気楽で羨ましい

電池会社で働いていました、電池は現在は40%台の効率なんですが三年で1%ずつ効率を上げた結果なんです。

三十年かけて十%上げて、やっと電気自動車とかが社会に出て来た訳です。

水素電池はどうかと先輩に聞いたら、完全に水素は閉じ込められないから外に出る。

水になるだけだからクリーンなんて言ってるのは嘘だ。

酸素と結合して水になるが、その分酸素が減る。

いずれ、酸素マスクしないといけなくなるし絶滅もあり得る。イスカンダールかと

もっと注意喚起した方が良いが一部の企業は進めている。

地球温暖化よりも怖いです。

電池会社(工場清掃員)だろwww

その水素は水を電気分解して生成してます。当然、生成時には酸素が発生しています。

こういう場合の水素は水の電気分解ではなくて石炭をガス化して燃料ガスにしてから取り出したり、化石燃料から取り出されるんだよ。

こういう場合の水素は水の電気分解ではなくて石炭をガス化して燃料ガスにして取り出したり、化石燃料から作るんだよ。

プレプリント(査読前の論文原稿)をベースに記事を書くのはいかがなものかな?

化学繊維の環境中への拡散なんかも相当に影響及ぼしてそうなもんですが一体どのくらい調べたら産業文明が環境に及ぼしてる影響全体を捉えられるんでしょうか、AIにやらせないと捉え切れないだろうと思いますが。