付着する「ひっつき虫の量」は動物種や季節によって変化していた

10月と12月の付着調査の結果、植物7種、合計9033個の種子がはく製模型の体表に付着しました。

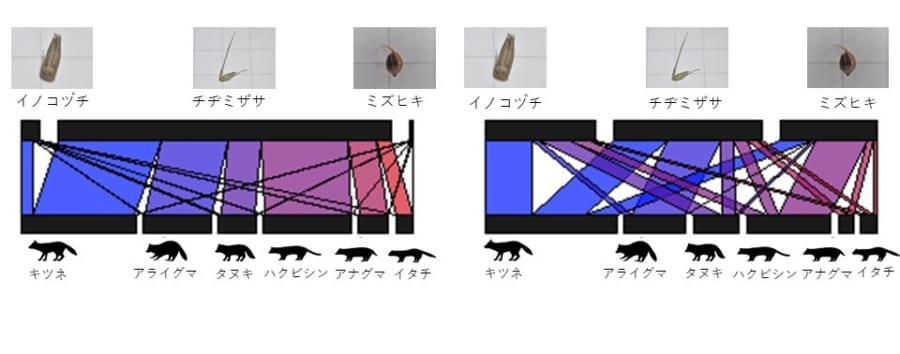

そして分析すると、「どの動物にどれだけひっつき虫が付着するのか」という疑問の答えは、植物種・動物種・季節の要素が複雑に絡み合ったものだと分かりました。

例えばチヂミザサ(ササに似た植物。赤いノギの先の粘液で付着する)に注目した場合、10月にハクビシンに付着する割合は、キツネやアライグマと同様に大きいものの、12月になると極端に小さくなりました。

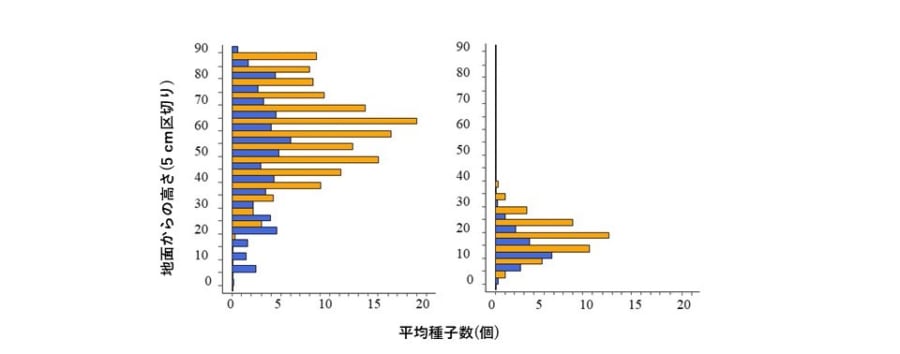

これは、植物が枯死することで茎が倒れ、種子の位置(高さ)が変化したことが原因だと考えられます。

基本的に種子の付着量には動物の「体毛の長さ」と「重複幅(種子が存在する位置と動物の体が重なる幅)」が影響します。

例えばイノコヅチ(長楕円形の葉を持つ植物。棘状の小苞で付着する)では、10月には動物の背丈の位置に種子が実っているので、多くの動物と接する機会が増え、結果手に種子の付着量は全ての動物で多くなっていました。

しかし12月になるとイノコヅチが枯死して、種子の位置は地面近くまで下がってしまいます。

すると付着できる動物が制限され、結果として体毛が長い動物にだけ多く付着するようになっていました。

このように種子が付着しにくい季節でも、ひっつき虫は体毛の長い動物種になら低い位置からでも集めるてもらうことができるようです。

具体的には在来種のキツネやタヌキが冬にひっつきやすい候補となりました。

しかし、調査によると在来種よりも外来種であるアライグマやハクビシンの方が種子を多く散布していたのです。

これらの結果は、多様な構造を持つそれぞれの「ひっつき虫」が、自身の特性や季節の変化に応じて、種子を散布してくれる動物種を変化させていることを意味します。

そして基本的には環境を乱す存在と考えられる外来種が、種子散布者にとっては重要な役割を果たすこともわかりました。これは今後も検証すべき問題となるでしょう。

ひっつき虫の生存戦略は、私たちが考えていた以上に複雑だったようです。

今後、動物ごとに「付着した種子がどこに落ちるのか」研究することで、種子の散布過程をより深く理解できるでしょう。

私たちは子供のころ、体中にひっつき虫が付着するのを見て、無邪気に笑っていたかもしれません。

しかし実のところ、植物たちの複雑で狡猾な生存戦略に「幼少期のヒト」として、知らず知らずのうちに組み込まれていたようです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

ゆりの種も尋常じゃない量できるし、

風に乗って飛んでくんだよね

散布としてはかなりいい。よくできた戦略だよ。

ただあれだと足元には落ちないのかな?