写本だらけの迷路を抜けて

戦国時代の信長をめぐる記録の世界は、実は「写本だらけの大迷路」と言っても過言ではありません。

現存する『信長公記』だけでも70種類以上が確認されており、その成立年代や筆写された経緯もまちまちです。

なかでも最古系の〈池田本〉や〈陽明文庫本〉は、いわば迷路の入り口にある原点に近い資料。

一方で、江戸時代に徳川家や大名家の意向で書き直された〈尊経閣本〉は、派手な装飾とわかりやすいストーリーを伴って“出口付近”に待ち受ける、いわば観光客向けの大きな看板のような存在です。

ところが、英語圏の研究者やノンフィクション作家の多くは、その目立つ看板(=尊経閣本)だけを見て「信長の時代はこうだった!」と迷路を出てしまい、さらにその情報が世界へ向けて大々的に拡散されるのです。

これでは、まるで「伝言ゲームの最後の人だけが拡声器を持っていた」かのような状態。

結果として「弥助は巨漢で、扶持も脇差も与えられた名だたる武士だった」という話が大きく広まり、独り歩きしてきました。

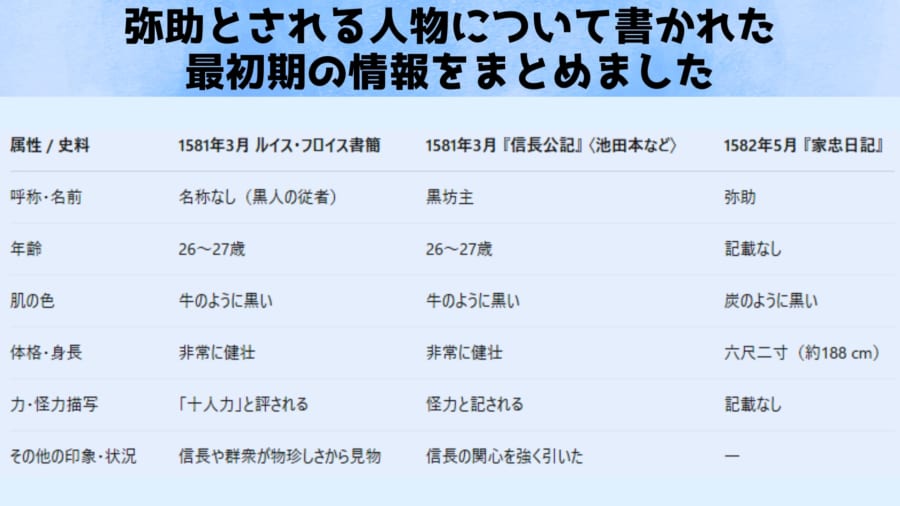

しかし、最初期の写本――たとえば〈池田本〉など迷路の入り口付近にある資料に目を向けると、そこには「黒坊主」という呼称しか書かれていないのです。

肌が黒く、頭を剃っていた、ただそれだけ。

ところが江戸時代の〈尊経閣本〉になると、「黒坊主」の“主”が削られて「黒坊」と表現されるようになり、そこに「弥助」という姓名や扶持、私宅、脇差授与といった豪華なエピソードがこってりと上書きされています。

つまり、「黒坊主から黒坊へ」と一文字が省かれただけで、本人の役回りまで塗り替えられ、“伝説の人物”へと早変わりしてしまったわけです。

江戸時代には、講談や軍記物でヒーロー像を盛り上げることは珍しくありませんでした。

しかし、その“盛り”を現代の私たちが史実として受け取り、世界中のメディアが「黒人サムライ」の物語を発信しているのは問題だ、と研究者たちは指摘します。

さらに「扶持があるからサムライである」という論法も危険だといいます。

そもそも「サムライが扶持をもらうのは当たり前だが、扶持をもらっている人すべてが武士とは限らない」のです。

戦国期・江戸期には、下働きの者や相撲取りでさえ扶持を受け取っていました。

加えて“六尺二分=約182センチ”という数字も、「実際に測った」というよりは「とても大柄な人」を示す当時の決まり文句で、正確な身長を記録しているとは限りません。

このように、江戸時代に大きく“盛られた”〈尊経閣本〉が、AIの学習データや海外メディアの記事にも引用され、いつの間にか「弥助=黒人サムライ伝説」が地球規模で固定観念になっていたわけです。

ところがこのたび、非改変確率1.3%という数値が出たことで、“黒人サムライ”像の土台が実は砂上の楼閣だったかもしれない、という見方が急浮上しました。

ちなみに、この1.3%という値はベイズ統計(ヘイズ分析)で算出されたもので、複数の写本に含まれる新規エピソードや政治的改変の量を総合的にスコア化し、「どれだけ原本に忠実か」を示す尺度なのです。

それがわずか1.3%ということは……黒人サムライ「弥助」のイメージががかなり危ういことを示します。

その問題意識から今回の研究では、散らばる70点もの写本を相互に照らし合わせ、数理モデルや語彙変遷の比較を用いて「弥助像の原画」を復元することをめざしています。

その成果が、私たちが抱く「黒人サムライ弥助」のイメージを大きく揺るがす可能性は十分にあるのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)