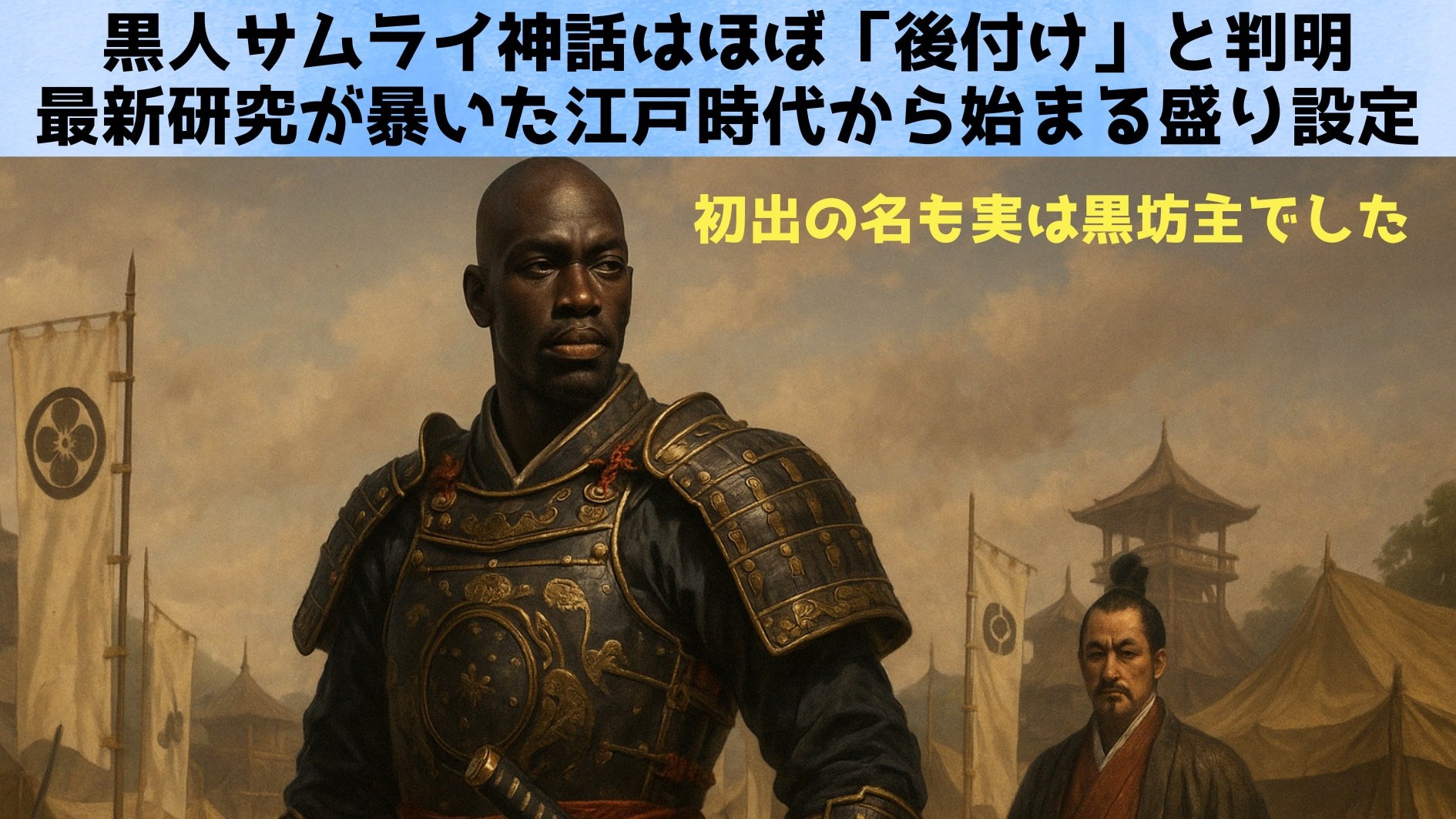

黒人侍のイメージは江戸の脚色と現代メディアの増幅で誕生した

江戸期にまとめられた〈尊経閣本〉が弥助の姿を大きく“盛った”背景には、単なる脚色好みではなく、徳川政権下の政治的空気が深く関わっていると考えられます。

天下泰平をめざす為政者にとって、「戦国の乱世は過去のもの」というメッセージを伝えるためには、むしろ過去の英雄譚を華やかに描き直すことが効果的でした。

そこで写本の中でも、信長を超人的な存在に仕立て上げ、彼のそばに“異国から来た力自慢の男”を配することで、戦国時代そのものを娯楽性の高い絵巻物へと作り変えたのです。

いわば、弥助は徳川政権が再構築した「豪華な英雄パッケージ」の脇を飾る存在として扱われた形跡があります。

同時に、「扶持さえ与えられていればサムライ扱いである」という誤解が広まったことも見過ごせません。

扶持(ふち)は、米や金銭で支給される生活手当であり、実際には小者や相撲取りなどにも支給されていました。

現代風にたとえるなら「会社の社員証をもらったら、いきなり役員になったと思い込む」ようなもので、江戸期に書かれた写本に「扶持があった」と書かれているだけで、直ちに武士身分と断定してしまうのは早計だという指摘です。

こうした“歴史の上書き”がさらに増幅されたのが、21世紀に入ってからのポップカルチャーとの融合だと言えます。

英語圏のノンフィクション、ゲーム、アニメなどは、きらびやかな〈尊経閣本〉の情報をベースに「黒人サムライ」という際立ったキーワードを世界中へ発信しました。

一方で、日本の歴史学界は地味な一次資料の検証を地道に続けていたため、両者のあいだにはあたかも「学問」と「娯楽」が別の宇宙を生きているかのような温度差が生まれたのです。

今回の研究は、そうした断層を改めて可視化し、「楽しむのは自由だが、史実とはきちんと線を引こう」と提案する意味を持っています。

では、ここから先に残る課題は何でしょうか。

まずは最古系に分類される〈池田本〉などの全文を翻刻し、誰でもアクセスできる形でオープンデータ化することが第一のステップになるでしょう。

次に、AIやオンライン百科事典などへ流れ込む二次情報をフィルタリングし、誤引用が延々と繰り返されるループを断ち切る仕組みづくりが急務です。

そして最後に、海外の読者に向けてあらためて公式翻訳を用意し、戦国期と江戸期の言語差を注釈つきで示す作業も、非常に大きな前進となるはずです。

結局のところ、弥助は確かに信長の前に現れた“黒坊主”であったことは事実と考えられますが、きらびやかな武士道の鎧をまとわせたのは、江戸時代の人々と現代メディアのイマジネーションにほかなりません。

史料という原画に立ち返ってみると、弥助は“力自慢の来訪者”としての素朴な姿が浮かび上がります。

そのイメージをどう受け止め、どこまで物語として広げていくのか――これは今後、私たち読者やクリエイターに委ねられた新たな課題と言えるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

そう遠くないうちにAIが唯一の情報源になり、弥助は侍だったと”定義”される時代が来そうですね

それありそうだな笑 怖いなあ

原作を超える二次創作という同人作家のロマン。

そして歴史は後世の人間が作ることができるという実例を示した弥助。

歴史捏造、黒人を差別しない日本人すごい、クールジャパン、江戸しぐさ、海外の日本人街の名前がリトルトーキョー、

日本メディアは東京を褒めるだけで東京以外は差別用語で地方呼びのうえ徹底して罵倒

数え上げればきりがないが勝手に東京の下品な文化を日本の文化として世界に発信しないでほしい

我々日本人はこんな下品ではない

何がなんだか

多分ポリコレ武士のブームなんて、そう続かないんじゃないかなぁ

というか「この物語はフィクションです」って大抵ついてないかな?

いや意識高い人の作る日本を舞台にした海外作品とかだと逆についてないのか

ノンフィクション作家あるある

ただの弥助にサムライ像をうえつけた流れが面白いよね

当時の人が弥助に何か想いを寄せたかも知れないし

英雄を創りたかっただけかも知れない

宮本武蔵が前田慶次が小説や漫画で有名になったように

今の時代にあった新たな英雄がまた出てくるかもしれないな

最初から「これはフィクションです」とあれば、何も問題ないよ

ゲームだけの話ではない。

と言うより、ゲームがきっかけで海外で話が盛られてたのを知った。と言う流れと理解してます。

この研究をした韓国の人は、日本史研究者が尊経閣本を重視する(場合がある)理由を理解せず、

単なる文書バリエーションの違いとして比較しちゃってますね。

こんな話で議論にカタがつくならとうに信長公記は集成してるでしょうね。

cf.

https://x.com/HIRAYAMAYUUKAIN/status/1828695863126114536

興味持ってURL見たら平山氏個人のツイートか〜〜〜いってなってしもうた

中身も読みに行ったけど”素人衆”て 敵対前提の物言いしてる…

UoSありがとう。

オープンデータ化を楽しみにしています。

実は、弥助に関する資料の翻訳は個人の人が行っている

信長公記だけでなく、家忠日記、イエズス会の書簡も

これを大学教授や専門家が内容を確認してまとめ、専門家の注釈をつけた日本語・英語の論文を出せば十分すぎる根拠になる

https://sleepcratic-republic.hatenablog.com/entry/2024/07/30/225016

これを書いた人は典型的な頭の悪い日本人だね。これだから今の日本人がばかにされる

韓国人の研究を読んでこの感想かぁ。

残念ながらこの程度の記事もまともに読めない君が一番頭が悪いね。

必死で他人をけなしても、君の地位は全然上がらないんだよ?

内容について具体的な反論はないんですね。日本人でも韓国人でもない何者かなのでしょう。

この歴史改竄DEIビジネスに乗っかって一山当てようとしてる人間が、日本人にもそれなりに居るというのが悲しい。

そんなに二代目吉田清治を襲名したいのだろうか。

ちょうどここのコメント欄にもおよそ

まともな反論もなく矮小化を狙う書き込みが散見されています。

不都合な人がそれだけ必死なのでしょう。

1550年頃に生まれたとされる弥助が信長と会ったのは1581年。30歳頃まで黒人奴隷ないし使用人として生きてきた弥助が、信長と会って以降のわずか15カ月間で優れた侍に覚醒するはずもないだろう。

弥助の信長と会う以前の数十年間、持たざる者として過ごしてきた人生を重視するならば、弥助は「自分の欲しいもののために人を殺すことなどできない”普通の人”」であった可能性の方がずっと高い。

下剋上が有った日本の戦国時代であっても、人を殺せない”普通の人”であることは決して不名誉なことではない。

何がめんどくさいってこういう話題はすぐに政治だの何だのが群がってきてマトモな議論も成り立たないめちゃくちゃなネット言論空間になっちゃう事だよなぁ……

元ネタの研究報告のURL張ってください。それがないと判断出来ないし。

この論文はそもそも武士=侍であり武士でなければ侍と呼べないって扱いを前提として書いてるみたいだけどその場合戦国時代の地侍とかはどういう扱いになるんかね

そもそも侍の定義自体が戦国時代と江戸時代でかなり変わってる事に一切触れられてないけども

家忠日記はどの写本系統にも属していないので、この話は当てはまらないですね。

そもそも書いた人が松平家忠という深溝松平家で織田家の一族でも縁者でもない。

「次は城を与えるつもりか」と人々が言った、の一文を皮肉と理解できないんだから、

そのくらいの読解力でヤイヤイ語ってるというのは念頭に置いておきたい。

創作物から生まれる英雄、日本では坂本龍馬の例もありますから、

勝手に流行って勝手に廃れるんじゃないかなぁと思ってます。