ほぼマンモスな毛むくじゃらのゾウも作れる

今回の研究によって、現存する種の遺伝子を書き換えて絶滅種を復元する方法の利点と限界点が示されました。

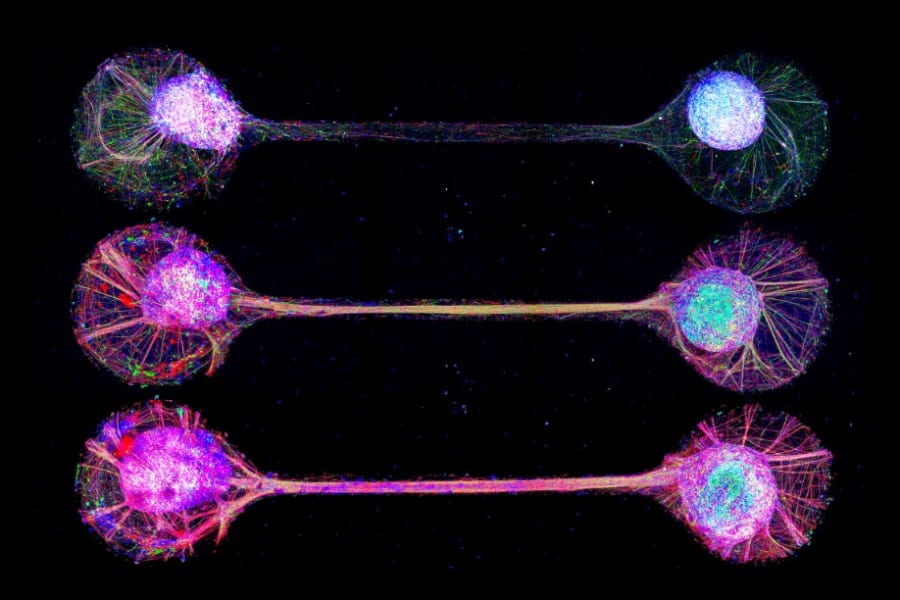

現存する種に対して遺伝操作を行うことで復活作業の全過程において「生きた細胞」と「新鮮な核」「断片化されてないDNA」を使うことが可能になります。

はく製から取り出した「死んだ細胞」「劣化した核」「断片化したDNA」ではほぼ再生の望みがないことを考えると、遺伝操作は今後の絶滅種復活の主な手段になるでしょう。

また遺伝分析により、ラットと絶滅したクリスマス島のネズミの違いの大きさは、アジアゾウとマンモスに等しいことが判明しています。

そのためラットでの復活実験が成功すれば、マンモスにも応用が可能となるでしょう。

一方で、遺伝操作にはDNAの復元に限界があり、限りなくオリジナルに近い種は作れても、オリジナルと同一の種は作ることはできないことが示されました。

つまり見た目や大きさなど外見的にはマンモスとしか思えないような種を復活させることができたとしても、厳密にはマンモスではないのです。

また絶滅種を復活させたとして、再び自然環境に放っていいかという問題も存在します。

100年前に絶滅したネズミを故郷で繁殖させようとしても、島には既にヨーロッパから持ち込まれたラットが根付いており、生存競争に勝てる保証はありません。

同様にマンモスを復活させたとしても、現在の地球上に彼らが満たせる生態学的なニッチがあるかも不明です。

絶滅した種を復活させるということは、その後の責任もとる必要があることを意味します。

絶滅した種を集めた「絶滅動物園」を作り商業的に利用する……といったことはできるかもしれませんが、生態学的な課題を放棄したままでは、「つのをはやしたウサギ」など人工的に作られた変異種の展示場と変らないとものとなるでしょう。

さらに細胞が1個残っていれば絶滅種を復元できるという安易な考えは、絶滅危惧種の保護に致命的なモラルハザードを起こす可能性もあります。

絶滅した原因が取り除かれていない状況で「とりあえず復活」させたところで、再度の絶滅は防げません。

絶滅種の復活が「人類の贖罪」や「安易な環境保全手段」と同一視されることがないことを願うばかりです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)