昆虫の群れの飛翔で、周囲の大気に「電位差」が生じる?

大気は通常、プラスとマイナスの電荷のバランスが取れた、中性の状態にあります。

しかし、十分な摩擦や振動が加わると、大気中の電荷に偏りができ、プラスに帯電した部分とマイナスに帯電した部分が生じます。

この2つの差を指して、「電位差」といいます。

静電気が発生する仕組みもこれと同じで、たとえば、下敷きで頭をこすると、マイナスの電荷を持つ電子が頭部から下敷きの方へ移動し、電位差が生まれます。

すると、プラスとマイナスは電荷のバランスを取るために引き寄せ合うので、髪の毛が下敷きに向かって逆立つのです。

さらに規模を大きくして、「雷雨」が発生する場合を考えてみましょう。

まず、上昇気流によって上空に運ばれた空気は、徐々に冷えて水滴や氷の粒となり、それが集まって積乱雲をつくります。

氷の粒は雲の中をさらに上昇し、十分な大きさに達すると、その重さが気流の揚力を上回り、今度は重力にしたがって、雲の底まで下降します。

その結果、大きな氷の粒は雲の下側に、小さな氷の粒は雲の上側に偏ります。

このとき、氷の粒は(上昇・下降により)互いにぶつかり合う中で、小さな粒がプラス電荷を、大きな粒がマイナス電荷を帯びます。

つまり、積乱雲の上方は「プラス」に、下方は「マイナス」に帯電しているのです。

加えて、静電誘導の働きにより、雲の下側のマイナス電荷に対応して、地上にはプラス電荷がたまります。

そして積乱雲は、この電位差のバランスを取るために、プラスとマイナスの間で放電を繰り返し、雷を発生させるのです。

※ 静電誘導:帯電した物体(雲)が電気伝導体(地上)に接近することで、帯電した物体に近い側に、それとは「逆の極性の電荷」が引き寄せられる現象

しかし、このような大気中の電位差の変化は、雲の動きや降雨、宇宙からの放射線など、気象現象との関わりでしか語られてきませんでした。

そこで研究チームは、「生命現象」が大気中の電位差にどれほどの影響を与えうるかを調査することに。

実際、近年の研究で、昆虫やその他の無脊椎動物が電荷を帯びて、周囲の大気にわずかな電位差を生んでいることが明らかになりつつあります。

たとえば、クモなどは、この電位差を利用して、空を飛ぶように移動したりするのです。

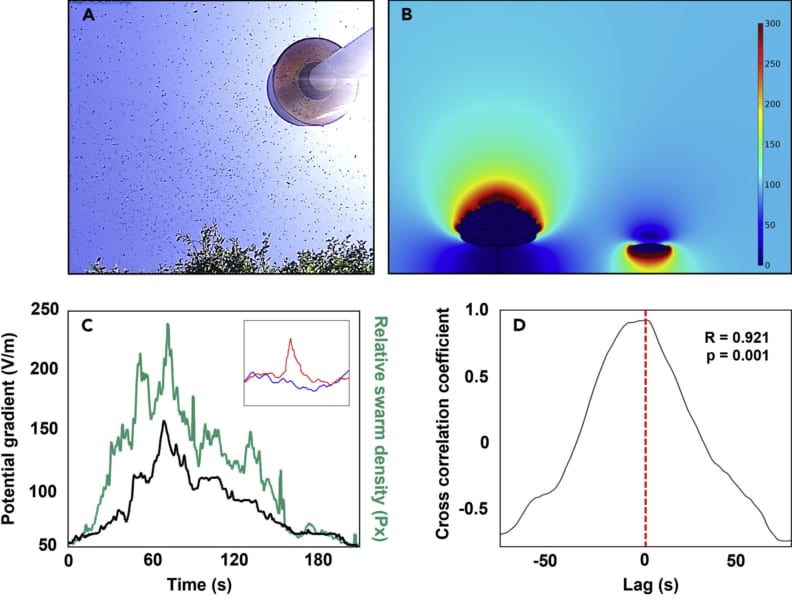

チームは今回、ブリストル大学獣医学部のフィールドステーションにて、ミツバチのコロニーを対象とした電界測定を実施。

(ミツバチも1匹1匹が微弱な電荷を運んでいることがすでに知られています。)

ミツバチが群れをなして飛ぶ様子を、カメラと電界モニターを用いて撮影し、移動中の群れの密度や、周囲の大気との電位差を追跡しました。

その結果、ミツバチが寄り集まって群れの密度が高まるほど、電荷密度も大きくなることが判明。

さらに観測では、電荷密度の上昇に伴い、大気中の電位差を100〜1000ボルト毎メートル(V/m)の範囲で変化させていたのです。

次にチームは、このデータを大群を作ることで有名な「イナゴ」に適用し、シミュレーションを行いました。

ここでは、イナゴの群れを大災害レベルに設定し、約1200平方キロメートルの範囲で、約2.5平方キロメートルにつき8000万匹のイナゴがいると想定。

その結果、災害級のイナゴの大群は、雷雨の際に見られるのと同等の電荷密度を生成し得ると算出されたのです。

あくまでもシミュレーションに過ぎませんが、もしこれと同規模のイナゴの大群が発生すれば、周囲の大気との電位差によって、バチバチッと電気が走るかもしれません。

今回の結果について、研究主任の一人で、英レディング大学(University of Reading)のジャイルズ・ハリソン(Giles Harrison)氏は「電荷は物理学だけの専門分野のように思われがちですが、生命を含む自然界全体が、大気中の電気といかに関わり、どのように利用しているかを知ることはとても重要です」と述べました。

果たして、「イナゴの大群が襲来すると雷が落ちる」という新説は、今後、観測されるのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)