熱膨張を打ち消す仕組み

私たちは日常的に「温度が上がると物質は膨張する」という現象を当然のように受け止めています。

しかし、一部の磁性材料では、温度上昇によってむしろ収縮に近い挙動が起こり、最終的な膨張をほぼゼロにできる場合があります。

なぜ「縮む」のかを簡単に言うと、温度上昇によって原子が振動し始める一方で、材料中の磁気秩序が崩れる際に生まれる“格子を詰める”力が働くためです。

ふつう、温度が上がると原子や分子の振動が激しくなり、互いの平均距離が広がって膨張を起こします。

一方、磁性材料の場合、原子のスピン(磁極の向き)がある程度揃って(秩序をもって)配列されているときと、秩序が崩れ始めたときとで、結晶格子の“つめ方”が変化することがあります。

とりわけ、温度上昇によるスピン秩序の乱れが、原子同士を引きつけるようなエネルギー状態をつくり出すことがあり、結果的に収縮を引き起こすのです。

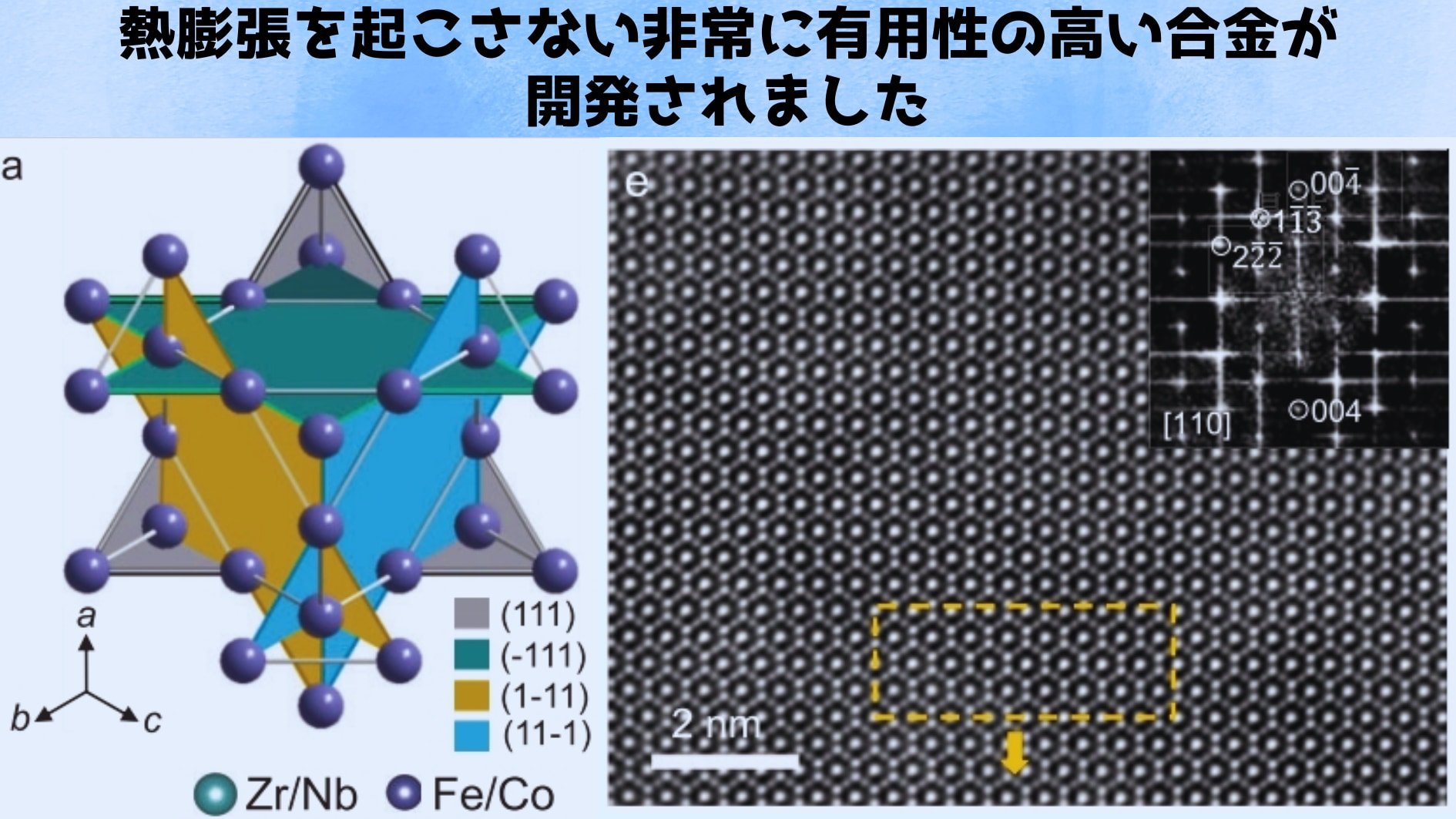

今回話題となっているパイロクロア構造は、立体的に入り組んだ結晶構造の中にカゴメプレーンと呼ばれる六角形の網目が存在し、そこに微妙な磁気バランスが宿っています。

さらに、コバルト含有量にばらつきがある(局所的に不均質な)ことで、複数の“磁気サブシステム”が生まれ、それぞれが異なる温度帯で異なる力を及ぼすため、「温度上昇による通常の膨張」と「スピン秩序の乱れによる収縮」が絶妙に釣り合うのです。

イメージするなら、二本のバネが綱引きしているようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。

一方のバネは“熱膨張”という伸びる力を、もう一方のバネは“磁気的収縮”という縮む力を担当しており、それぞれの強さやタイミングが変化しながら拮抗を保つ結果、素材全体としてはほとんど長さが変化しない状態が実現されます。

このように、磁気と熱力学が見事にバランスすることで、数ケルビンの超低温から400K以上の高温に至るまで、膨張がごくわずかに抑えられる合金がつくられるのです。

熱膨張しない金属は、温度変化による寸法変化がほとんどないため、信頼性が求められる多くの分野で革新的な応用が期待されます。

例えば、宇宙や航空分野では、極端な温度差が部品の歪みを招くリスクを大幅に低減し、人工衛星や探査機の高精度な運用が可能になります。

さらに、精密機器や計測装置では、わずかな膨張が測定精度に影響を与えるため、温度変化に左右されない部品を使用することで、より正確な動作が実現されます。

また、電子デバイスや半導体製造の工程においても、極微の寸法管理が求められるため、熱膨張が抑えられた素材は製品の歩留まりや信頼性の向上に直結します。

今後は、理論と実験の融合により、さらなる新素材の開発や応用範囲の拡大が進み、省エネルギー、軽量化、長寿命化などの持続可能な技術の実現にも寄与すると期待されます。

実際の論文やプレスリリースでは、ほかの元素との組み合わせを探ることで、広範囲な温度帯や厳しい環境下でもゼロ膨張を維持できる可能性が示唆されています。

研究がさらに進めば、私たちの身の回りでこの“熱膨張しない金属”を見かける日がくるかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

加工のしやすさや靭性、通電性、熱伝導率等、色々と知りたいですね。

すごい話だが、機械的強度と両立するんだろうか?

微妙なバランスの上に成り立っているとあるし、応力などの外乱にどれだけ強いのかは気になる。

今後のさらなる研究に期待してます。

実用化となると様々な性質が求められますからね。研究が進んで用途が広がる事を期待します。

エンジンのピストンとシリンダーに今すぐ使うべきだ。

おそらくそんな強度は無いと思われ。

線路とかも無理。

大変夢のある話だ、ぜひ研究を進めてほしいです!

実際に自分が良く知っている中で実用化され市販製品に使用されているこの手の金属はニュースーパーインバーまでだが、、、

この材料が市販できる価格と品質にまで届くことに期待でしょうかね?

不変鋼と何がちゃうの?

非常に面白い話ですね。ただコバルトが局所的に偏析していることがポイントなら熱処理や熱間加工や高温環境での使用には工夫がいるかもですね。

鉄以外地域偏在性が高い事を除けば夢のある話だ。

硬度や加工性は鉄クロムコバルト磁石やネオジム磁石に近いか?

耐蝕性についてはいかがなものでしょうか?

内容は面白かっけど、同じような内容を2回も3回も読まされた印象。文字数を増やす必要でもあったのだろうか?

原子核は、外部から熱中性子エネルギーを受け取ると原子核が膨張する。

物理学は、非常識ですが、機械加工で常識。

本件は、矛盾している。