常識はどこまで通用する? 熱力学の限界に挑む

私たちの身の回りには、車のエンジンや電車を動かすモーター、発電所の蒸気タービンなど、たくさんのエンジンがあります。

これらのエンジンは、基本的に高い温度の場所(熱源)から熱エネルギーをもらい、そのエネルギーの一部を「仕事」、つまり物を動かす力として取り出しています。

しかし、エネルギーのすべてを仕事として取り出せるわけではなく、必ず使いきれなかった熱が余ってしまいます。

この余った熱は、周囲のもっと低い温度の場所に捨てるしかありません。

こうした現象には、「熱は自然に高い温度の場所から低い温度の場所へと流れる」という絶対的なルールがあります。

これが、熱力学第二法則と呼ばれる、熱の世界の基本原則です。

このルールがあるため、どんなに工夫しても「与えられた熱を100%すべて仕事に変える」ことはできません。

実際に、熱からどれだけ効率よく仕事を取り出せるかには「カルノー効率」という理論的な限界があります。

これは理想的な条件で計算した最大効率であり、実際のエンジンはこれを超える効率を平均的には出せないとされています。

しかし最近、科学者たちがミクロな世界(ごく小さな世界)の熱の動きを調べているうちに、この熱力学の常識が必ずしも絶対ではないことがわかってきました。

実は、原子や分子のような極めて小さい世界では、私たちの目に見える世界では考えられないほどの「偶然のゆらぎ」が頻繁に起こっています。

例えば、コインを10回投げると、普通は表と裏が半々くらいの割合で出ますが、運が良ければ10回連続で表が出ることもありますよね。

ミクロの世界では、このような偶然の出来事が普通に起こり得るのです。

そのため、粒子がごく少数しかないようなミクロな世界では、一時的に熱が低い温度から高い温度へと「逆流」したり、理論的な上限の効率を瞬間的に超えてしまったりする可能性が、理論的には認められているのです。

科学者たちは、これまで理論上予想されていた「確率的なゆらぎによる珍しい現象」が本当に実験で観測できるかどうかを確かめ始めました。

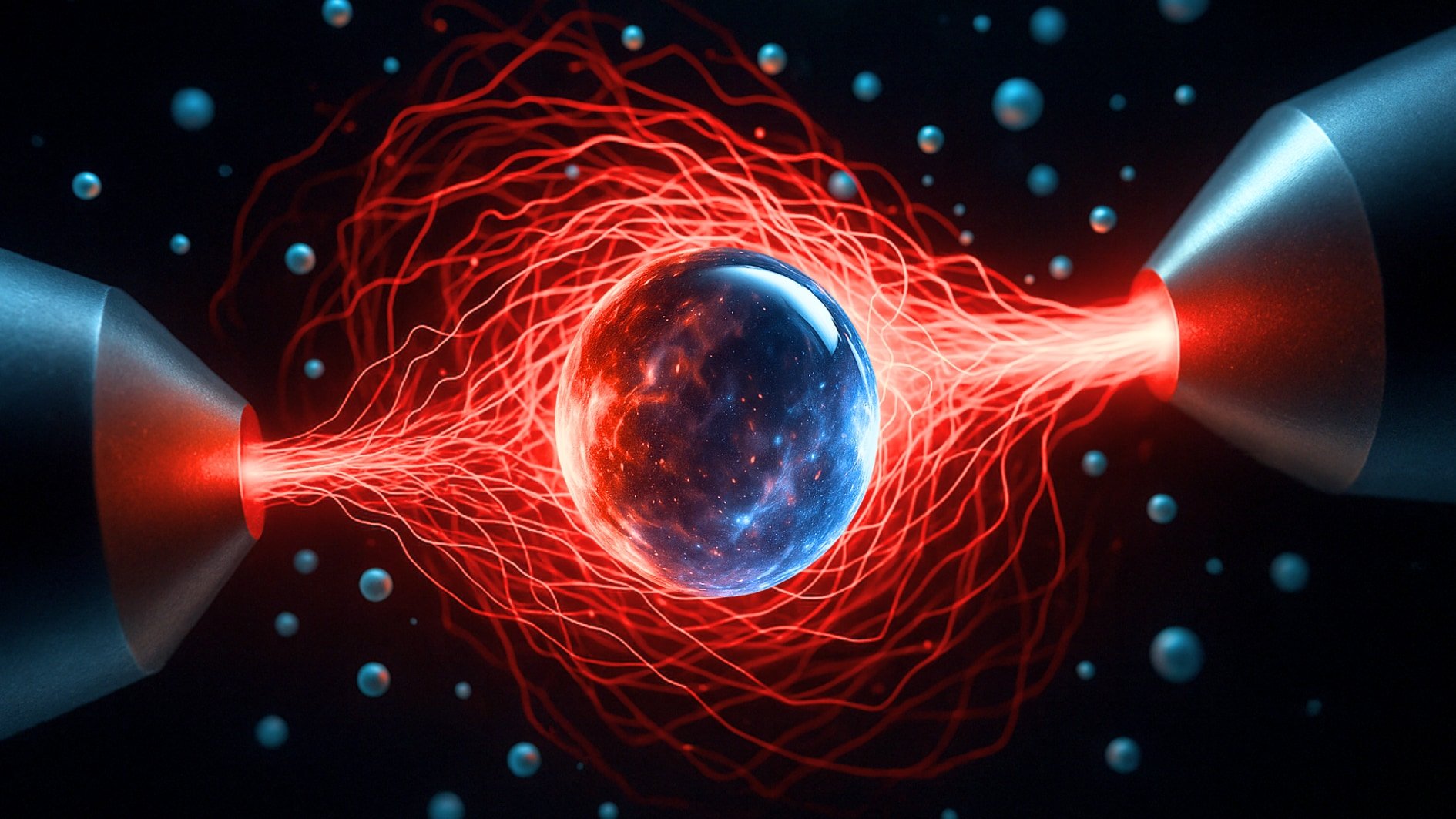

今回、イギリスのキングス・カレッジ・ロンドンを中心とした研究チームは、こうした理論の予想が実際に起こるのかを確かめるため、これまでにない極めて高い温度の環境を人工的に作り出して、「ごく小さな粒子を使ったエンジン」を動かす実験に挑みました。

この実験によって、「ミクロな世界の偶然」が、私たちが知っている熱力学の常識をどのように揺さぶるのかが明らかになろうとしています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)