1000万℃で動くミクロエンジンでは熱力学の常識が通用しない

今回の研究で登場する「極小エンジン」は、わずか直径約5マイクロメートルのガラス粒子を、電気の力で真空中にふわりと浮かせて制御するという、極めて精密な技術によって実現されました。

この粒子の大きさは、一般的な髪の毛の太さ(約50~80マイクロメートル)の10分の1以下で、人間の目ではまったく見えません。

このガラス粒子は、電極間にかかる高い電圧によって空中に浮かびます。

イメージとしては、宇宙空間にぽつんと浮かぶ小惑星が、あらゆる方向から細かくコントロールされているような状態です。

普通のエンジンでは、何万個もの分子が集まり、大勢で熱をやりとりして仕事を生み出します。

しかしこの実験では、「たった一つの粒子」が「一人芝居」で熱を受け取り、放出しながら動いています。

この究極にミクロな世界で、粒子一つを使った熱エンジンの原理そのものを、現実に再現することが本研究の出発点となっています。

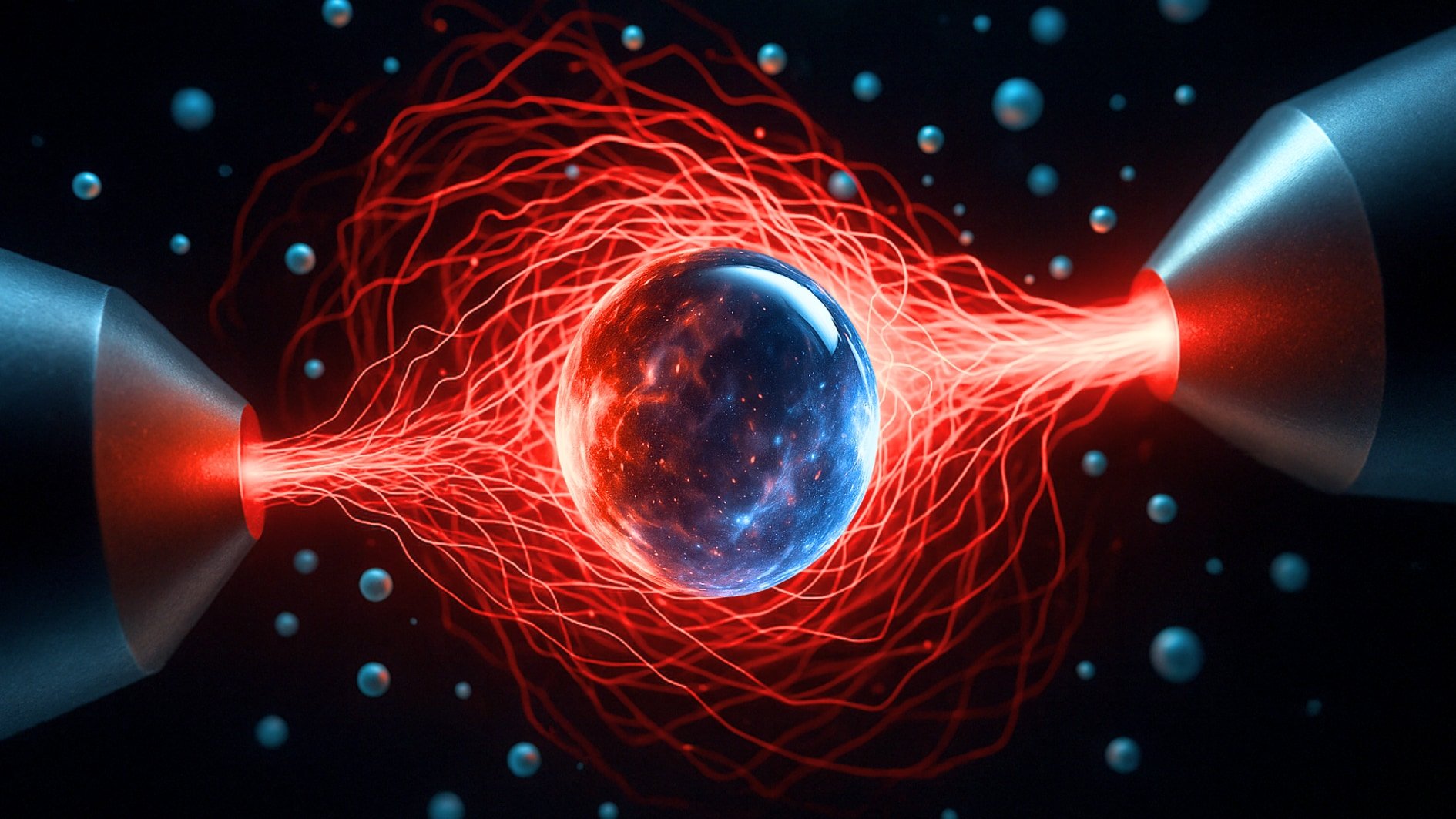

さらに注目すべきなのは、単なる加熱・冷却ではなく、「人工的な熱浴」と呼ばれる特殊な環境を作り出した点です。

ガラス粒子には「白色電圧ノイズ」という完全にランダムな電気の揺らぎを加え、このノイズの強さを細かく調整することで、粒子が“感じる温度”を自由自在にコントロールできます。

極限まで強くすると、なんと1,000万℃(10^7 ℃)超という“超高温”の動きも実現しました。

この値は、太陽の表面温度をはるかに上回るものです。

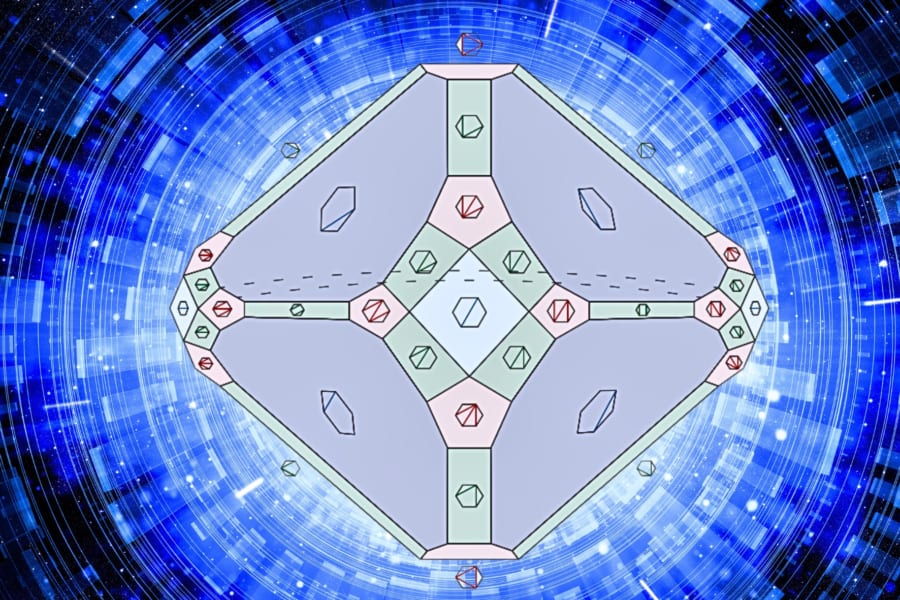

エンジンの基本的な動作は「高温」と「低温」を切り替えながら、熱を「仕事」へと変換するサイクル(スターリングサイクル)を繰り返すことです。

粒子はまるで「熱いお風呂」と「冷たいお風呂」に順番に入り、そのたびに動きが激しくなったり、おとなしくなったりします。

この極小エンジンでは、こうした動作を「たった一粒の粒子」で実現したことが最大の特徴となっています。

研究ではこの粒子に対して、エンジンが出せるエネルギー(=仕事)の量が詳細に調べられました。

するとその結果は、毎回大きくばらつくことが明らかになりました。

平均して与えた熱の約9%が仕事に変わる(=効率9%)という結果ですが、1回ごとに見れば「効率がマイナス」になったり、「100%を大きく超える」ことすら頻繁に見られました。

効率がマイナスになるとは、エンジンが一瞬「冷蔵庫」として働いてしまい、熱が逆向きに流れる現象です。

逆に100%超とは、受け取った熱以上の仕事が出るという“物理法則に逆らった”ような振る舞いです。

さらに特筆すべきは、粒子がいる「空間の位置」によって感じる温度が異なる、つまり位置依存温度という特殊な状況が発生することです。

普通はお風呂の温度はどこでも同じですが、この場合は「ある場所は灼熱、別の場所は涼しい」といった極端なムラが生まれます。

こうした環境のもとで、粒子の運動やエネルギーのやりとりは非常に複雑になります。

研究チームは、この「温度のムラ」と「大きなゆらぎ」を正しく説明するために、新しい理論モデルを開発しました。

このモデルは粒子の動きや効率のばらつきを高い精度で再現し、実験データとよく一致することが示されました。

今回の成果は、「平均値」や「おおまかな傾向」だけでは語れない、ミクロな世界特有の偶然やゆらぎの重要性を実験と理論の両方で明らかにしたものです。

これは熱力学の根本的な理解を深めるだけでなく、生体分子のエネルギーやナノマシン設計にも新しいヒントを与えると期待されています。

![大人のさらさ 洗濯洗剤 ジェル 1900g シルクエッセンス効果で高保湿 ホワイトティー&フローラルの香り 詰め替え [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/41G92luj2YL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ アメダス 撥水・防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)