「理論がある」だけでは「解明」とは呼ばない

身近な現象なのに、実は今まで未解明でした。

これは科学のニュースを聞いていると、割と高い頻度見かける話題です。

こうした表現を聞いたとき、多くの人が「え? それわかってなかったの?」と驚きます。

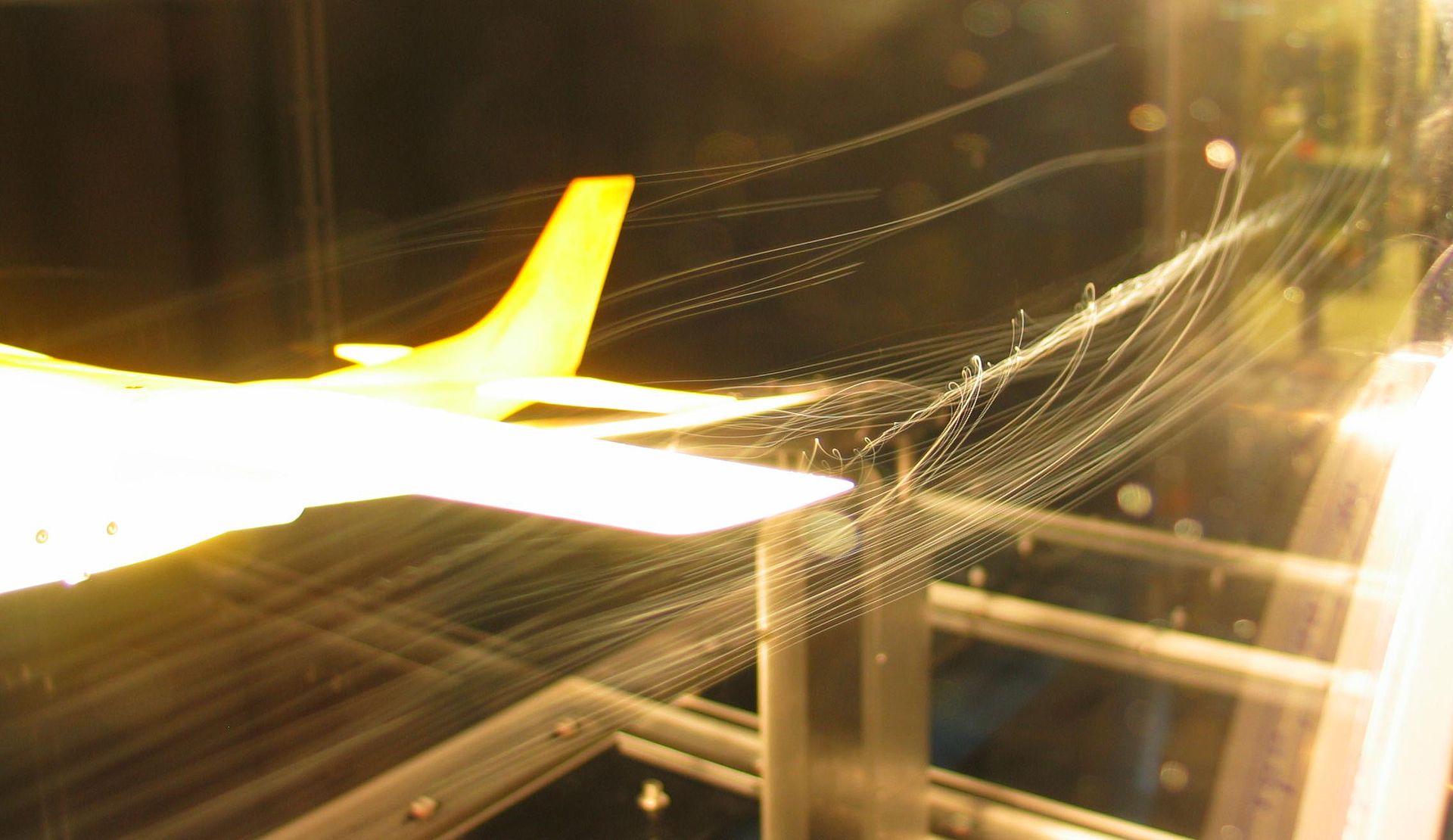

例えば、有名なのがタイトルにした「飛行機が飛ぶ理由は未解明」というものです。

しかしこれは、一般の人が思い浮かべる未解明とはちょっと意味が異なります。

物理学では、どんなに見事な理論を作っても、実験や観測でその正しさが確認されない限り、「解明された」とは言わないのです。

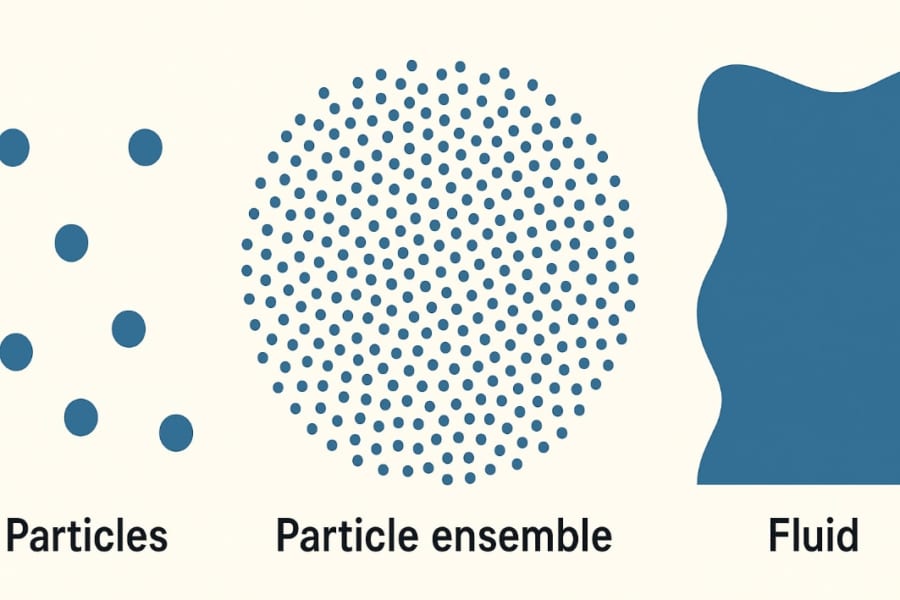

飛行機の揚力も、理論的にはきちんと説明できています。

しかし、空気の流れは非常に複雑で、細かな部分まですべてを実験で追跡し、完全に再現するのは今も難しい問題です。

だから物理学者たちは、「飛行機が飛ぶ原理は理論的にはわかっているが、現実の世界で細部まで完全に実証されたとは言えない」と、慎重な表現を使います。

これが物理学的には「まだ解明されていない」という表現になるのです。

なぜ物理学はここまで厳しいのか?

それは、物理学が伝統的に現実を解き明かす学問という視点を重んじてきたからです。

もともと物理学は、自然界で実際に起きる現象を説明しようとする試みから生まれました。

ガリレオ・ガリレイは、物体の落下運動を「ただ観察する」のではなく、自分で実験し、記録し、法則性を見いだしました。

ニュートンは、天体の運動が地上のリンゴの落下と同じ重力法則で説明できることを、理論と観測を結びつけて示しました。

つまり、物理学は誕生のときから、理論と現実の間に橋を架けることを使命としてきたのです。

この伝統は、何世紀にもわたって守られてきました。

どんなに美しい理論でも、現実の世界と一致しなければ「真理」とは認めない。

だからこそ、物理学はただの思考の遊びではなく、自然界の確かな理解を目指す学問になったのです。

思考の中でどんなに完璧に見える理論でも、自然界がその通りに動かなければ、意味がない。

だから物理学者は「実際に確かめる」ことを最優先します。

この価値観の違いは、数学者との比較でよく際立ちます。

数学は、論理が正しければ証明は成立します。現実世界で起きるかどうかは関係ありません。

一方、物理学は「現実に起きるか」がすべてです。

この違いが面白く表れた例が、「四色定理」の問題です。

四色定理とは、「平面上ならどんな地図でも、4色あれば隣り合う領域を違う色で塗り分けることができる」という数学の定理です。

これは実は19世紀頃の地図製作者の間では経験的に知られていた事実でしたが、1852年、フランシス・ガスリーという数学者が正式に発表しました。

ただこれは予想であって、本当にあらゆるパターンで絶対に4色で塗り分け可能なのか? については長い間、誰も証明できずにいたのです。

そして1976年、ついにコンピュータを使ってあらゆる地図パターンを総当たりで検証することで、四色定理は正しいことが確認されました。

そのため、この時点で「四色定理」は証明されたとされています。

これはきちんと数学的推論に従ったアルゴリズムで解かれているので、数学の証明手続きとして問題はありません。

しかし、この「コンピュータプログラムですべてのケースを総当たりで確認する」というアプローチには、不満を抱く数学者たちも多かったのです。

なぜなら、数学者は「論理による一般化された単純明快な証明」を美徳とするからです。要は「数学はエレガントに解くべき」という信念が数学者にはあるのです。

コンピュータの総当たりチェックは、物理学者の実験的に確かめるスタイルに近く、数学的には「美しくない」というのです。

逆にもし仮にこの四色定理が物理学の問題だったとしたら、どんなにエレガントな証明があったとしても、物理学者たちは「それは本当に自然界で常に成り立つのか?」「シミュレーションや実測で再現されるのか?」ということを問題にして、総当りチェックがなされるまで認めない、という状況になったかもしれません。

数学は現実よりも論理を重んじ、物理は論理よりも現実を重んじる。

こうした数学者と物理学者の学問に対する価値観や、真理に対する考え方の違いは、科学の非常に面白い一面でしょう。

![大人のさらさ 洗濯洗剤 ジェル 1900g シルクエッセンス効果で高保湿 ホワイトティー&フローラルの香り 詰め替え [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/41G92luj2YL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ アメダス 撥水・防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)