じゃあ一般相対性理論はどうだったの?

ここで読者の中には、次のような疑問を浮かべる人がいるかもしれません。

「でも、物理学にはアインシュタインの一般相対性理論みたいに、理論だけで成り立っていそうなものもあるじゃないか」

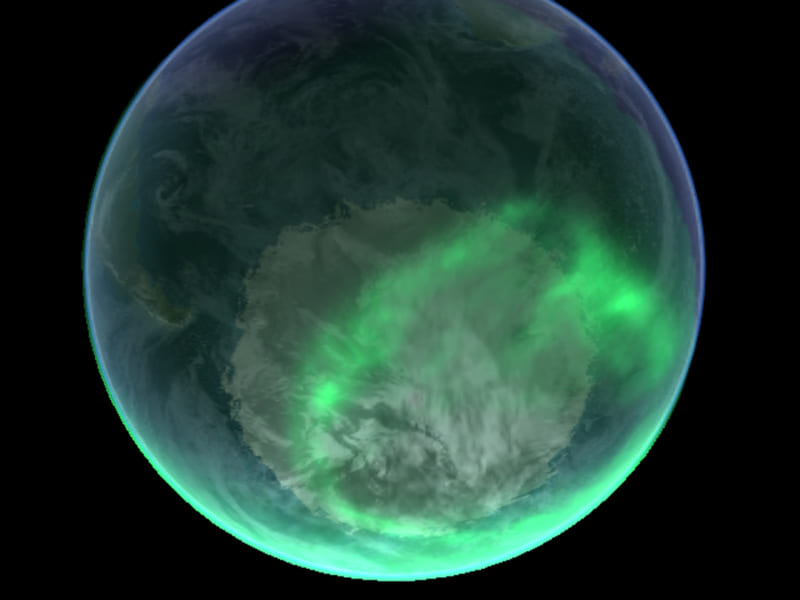

確かに、一般相対性理論は「重力とは、空間と時間そのものが歪むことだ」と言っています。

これは直感をはるかに超えた不思議な理論で、目で見たり触れたりできる種類の現象ではありません。

しかし、それでも物理学はこの理論についても現実に確認できなければ真理とは認めませんでした。

これこそ数学者の視点で言えば、アインシュタインの理論は非常にエレガントと言えるでしょうが、物理学ではそれだけでは認めてもらえない例だと言えます。

そのためアインシュタインは、この理論を検証する現象を予測しました。

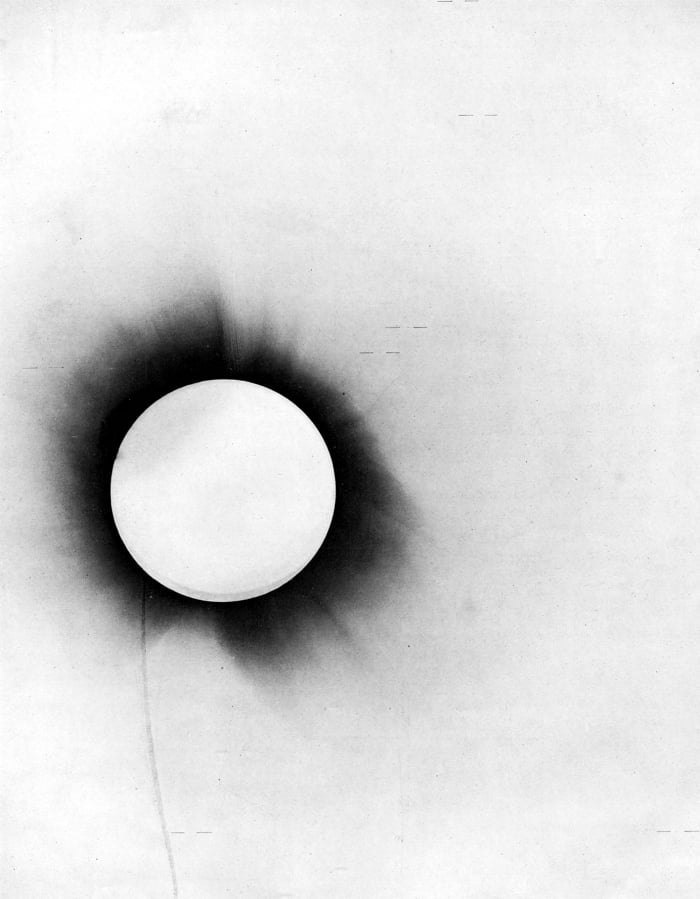

それは「太陽の強い重力によって、その近くを通る星の光が曲がるはずだ」というものです。

けれど、太陽の近傍は、そのまばゆい光にかき消されて、通常見ることができません。

そのためこの現象を観測するには、太陽の光が遮られる皆既日食のタイミングを狙うしかありませんでした。

しかし、この観測に利用できるような日食は地球上のごく限られた場所で、ほんの数分しか起きません。

つまり、この理論を検証したければ、その日その時間に、その場所に行って観測しなければならなかったのです。

そして実際これをやってのけた人物が登場しました。英国の天文学者アーサー・エディントンは、1919年、大西洋を越えて赤道直下の島、アフリカ沖のプリンシペ島へと、過酷な遠征に旅立ち、皆既日食中の太陽近傍にある星の観測を敢行したのです。

第一次世界大戦直後で世界は混乱しており、装備は不十分、気象条件も予測できない状況でしたが、それでもエディントンは信念を貫き、リスクを承知でこの危険な観測に赴きました。

そしてついに、太陽の近くを通る星の光が、アインシュタインの理論通りに曲がって見える瞬間を捉えたのです。

この結果が世界に報じられたとき、アインシュタインは一夜にして世界的なスターとなりました。

このエディントンの決死の観測がなければ、アインシュタインの理論がいかにすごくても、世界で評価されるのはもっとずっと後の時代になっていたかもしれません。

理論が、現実の世界で確かめられたからこそ、物理学はそれを「事実」として受け入れたのです。

「未解明」という言葉を額面通りに受け取ってはいけない

こうして見ると、「未解明」という言葉は、「全然わかっていない」という意味ではないことがわかります。

飛行機の飛ぶ理由は、理論的には説明できています。

でも、物理学はあくまで現実に忠実です。

細部に至るまで現実で観測し確認できなければ、「完全に解明された」とは言わないのです。

この厳しさが、科学を思い込みや空想から守り、本当に信頼できる知識を私たちにもたらしてきたのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)

やっぱり現実がないとね。

物理学では理論が現実の観測結果と一致しなければ認められないというのが現代では難しくなってきている気がします。

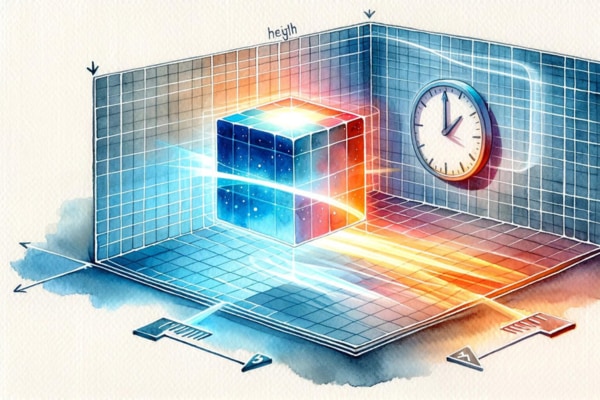

デカルトやガリレオの頃は実験データに対する近似曲線の方程式を求めていたので、観測結果が先にあり観測結果の上に理論が構築されていました。

しかし相対論や量子力学以降、数式上で理論の仮説が立てられ後付けの観測で確認されるというように、順序が逆になっています。

ネットで相対論の解説サイトを探していると「アンチ相対論者」が意外と多いことに気づきます。特に物理の素人ではなく著名な物理学者が批判しているのには驚かされますが、ある物理学者が「物理学はいつから数学パズルになってしまったのか」と嘆いているのを見るに、アンチの人達は現代の物理学が理論が先にあり実験が後付けであることを批判しているようです。

やっぱり、ダークエネルギーとかダークマターは数学的には正しい?が、物理的にはどうなのって感じだし

個人的にはプトレマイオスの宇宙と同じではないかと思っている

この世界にそんな物理学者は実在しないよ

現実に沿うように数式を作ったりはしないの?

太陽の周りのコロナで屈折するのではないの?光なんて簡単に曲げられるでしょ。