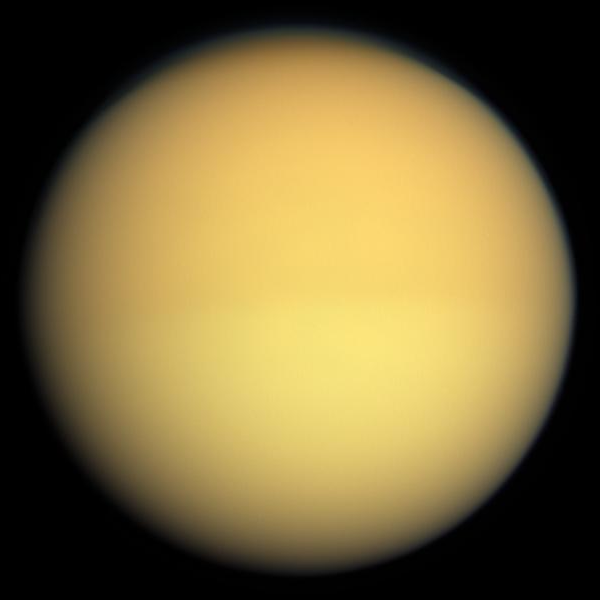

タイタンに「生命体の素」が形成される?

土星の衛星タイタンは、太陽系で唯一、地表に液体をたたえる天体として知られています。

ただしそれは水ではなく、メタンやエタンといった炭化水素の液体です。

地表温度はマイナス180度前後。あらゆる生き物が凍りつくような極寒の環境です。

それでもタイタンには雨が降り、湖や川が流れ、雲が空を覆う――まるで地球のような「循環サイクル」が存在しています。

ただし、水の代わりに活躍するのがメタンというわけです。

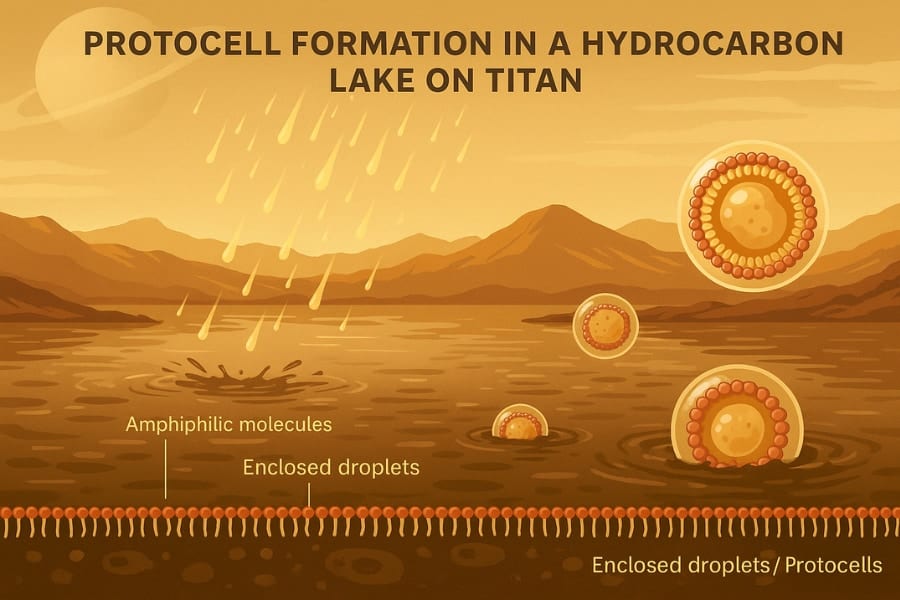

こうしたタイタンの背景の中で、研究者たちはある仮説を立てました。

タイタンでは、まずメタンの大雨が降り、大気中の分子を湖の表面に運びます。

これらの分子は、水のような極性液体(分子内に電気的な偏りを持つ液体)を引き寄せる性質と、脂質のような非極性物質(分子内に電気的な偏りがない)を引き寄せる性質の両方を持っています(=両親媒性)。

例えば、最近のカッシーニ探査機による観測で確認された「ニトリル化合物」。

ニトリル化合物は両親媒性であり、さまざまな有機物を次々を集合させて、液体の水なしでも膜構造を作りやすい性質を持っているのです。

次に、こうした分子が集まって湖面に薄い層を形成し、そこに液体のしぶきが再びかかると、そのしぶきの粒がこの層で包まれ、空中に弾け飛びながら膜に包まれた微小な液滴(ミスト)となります。

これがさらにもう一度湖に浸ることで、液滴にはもう一層の膜が加わり、安定した二重層の構造が完成します。

この二重構造の小さな泡こそが、研究者たちが「ベシクル(小胞)」と呼ぶ”生命体の素”になる物質なのです。

ベシクルは、まるで石けんの泡のように、外側が脂質の膜、内側には液体を閉じ込めた構造をしています。

生命の細胞も、こうした膜に包まれた構造から進化してきたと考えられているため、ベシクルの形成は「生命の最初の一歩」とも言える重要な現象なのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)