「人間大好き」キツネでできたんだからマウスでもできるハズ

ペットとしておなじみの犬や猫は、人間と一緒に遊ぶことを日常的に楽しみます。

ボールを投げれば犬が飛びつき、猫じゃらしを振れば猫が走ってきます。

ところが、道ばたでネズミが人間を相手に追いかけっこをする場面なんて、見たことがありませんよね。

同じネズミの仲間でも、ラット(ドブネズミ)はちょっと変わっていて、研究者が体をくすぐると「笑う」ことが知られています。

もちろん、ラットの声は人には聞こえない高い周波数ですが、専用のマイクで録音すると超音波で「キューキュー」と鳴いているのが分かります。

一方、ラットに似ているマウスの方は、同じようにくすぐっても反応がほとんどないというのが長年の普通の見方でした。

人の手が近づくと、固まるか逃げ出すかばかりで、遊び心とは縁がなかったわけです。

このラットとマウスの違いは、どこから来るのでしょうか?

じつは、その秘密のカギを握っているのが「家畜化」という現象です。

家畜化とは、本来は人間を怖がる野生動物が、長い時間をかけて人間の近くで暮らしやすく変化していくことです。

人間に慣れると、動物はおとなしくなり、かわいい仕草を見せるようになったりします。

例えば犬はオオカミが祖先ですが、人間の近くで暮らすうちに、オオカミには見られない「しっぽを振る」「人と遊ぶ」といった性質を持つようになりました。

特に有名な研究に「ロシアのキツネ実験」があります。

この実験では、野生のキツネの中から人間を怖がらない個体だけを選び、何世代も掛け合わせました。

すると、驚いたことに、数世代後のキツネたちは犬のように人間の近くに寄ってきたり、遊び始めたりすることが観察されました。

では、マウスの場合はどうでしょうか?

これまでマウスは、人間の役に立つ動物として飼われたことはあまりなく、人間と一緒に遊ぶなんて、誰も考えてこなかったわけです。

そのため、「マウスが人と遊ぶ」なんて話は、長年、現実離れしたおとぎ話のようなものだと思われていました。

しかし、近年、そんな常識に果敢に挑戦した科学者たちがいます。

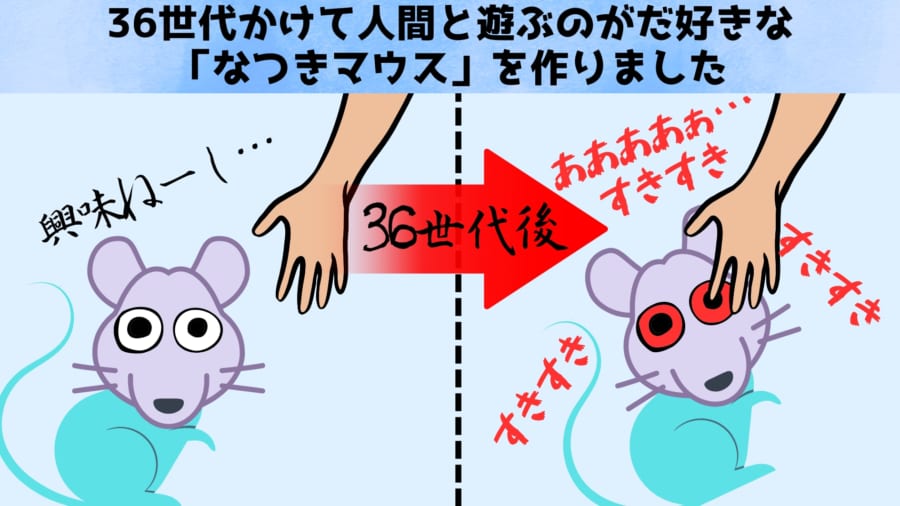

国立遺伝学研究所の小出ツヨシ氏らの研究チームは、野生に近いマウスを使って面白い実験を始めました。

人間の手を怖がらず、自分から近寄る個体だけを選び続け、12世代で改善が確認され、16世代目でさらに強化され、その後約36世代まで選抜が継続された個体群が作られたのです。

こうして得られた「なつきマウス」という集団を使って、研究者たちは次の問いを立てました:

なつきマウスは、人と遊ぶ性質をも獲得しているのか?

ただ人に懐くだけでなく、本当に人間を相手に楽しんで遊べるようになるのか?

もしマウスがラットのようにくすぐり遊びを覚え、人間と一緒に笑って遊べるようになったら、どんなことが起こるのでしょうか?

この素朴な疑問に、研究者たちは実験で答えようと試みました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)