「なつき遺伝子」は家畜化のコアなのか?

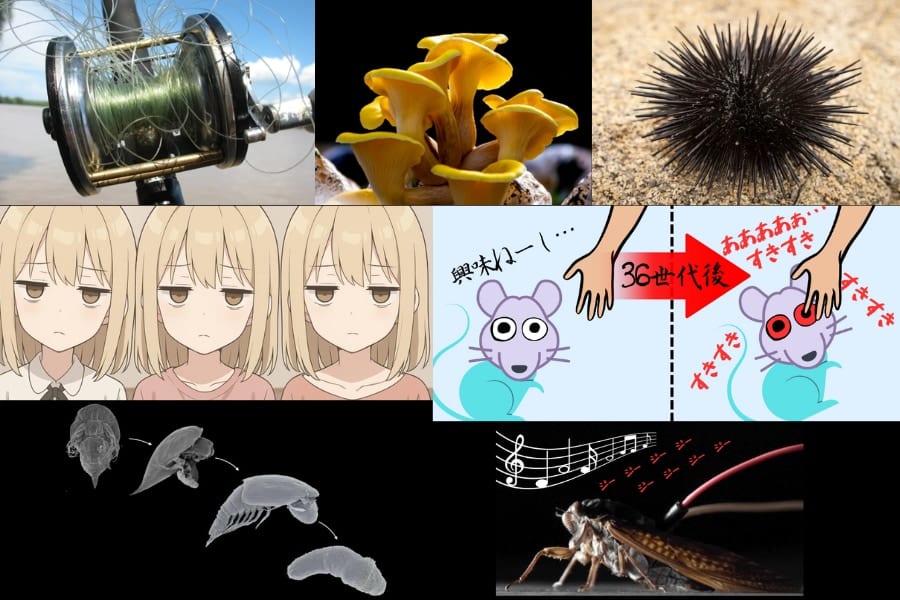

今回の研究成果は、人間に懐く性質を強くするだけで、マウスが犬や猫のように人間と遊べる動物になることを支持する初期証拠を示しました。

これはとても大切な一歩です。

なぜなら、こうした「動物が人に懐き、人と遊ぶようになる」仕組みを理解できれば、人間と動物の関係や「家畜化」のメカニズムを詳しく解明できるからです。

家畜化は、ただ動物が人に慣れるだけではありません。

野生動物が人間と一緒に暮らしはじめると、さまざまな新しい行動が現れます。

犬の祖先はオオカミですが、人間に飼われるようになると、オオカミにはない「遊び心」や「人に甘える」という新しい行動が生まれました。

オオカミが人間に懐いていく過程を巻き戻して見ることはできませんが、今回のマウスの実験は、それをモデル的研究ととらえることもできます。

今回の研究で示されたマウスの変化は進化の仕組みを研究する上でも、とても興味深いモデルケースと言えるでしょう。

遺伝子の面でも興味深いデータが報告されています。

過去に同様に人になつく特性を持ったマウスを選抜していったところ、特定の遺伝子領域が活発になることが示されています。

この領域は、具体的にはマウスの第11染色体の2つの特定領域で、が特定され、その領域内に「ATP5G1」や「Sez6」などの遺伝子が存在していること、またそれらの領域が犬の家畜化と関連した遺伝子領域と重なることが報告されています

研究チームはこれをらを積極的従順性領域(ATR)と呼んでいます。

つまりここが変化してしまうと積極的に従順になる領域、つまり「なつき領域」と言えるでしょう。

今回の研究論文でも「マウスが人に懐く性質を生み出す領域は、犬が人に懐くときに重要だった領域と一部重なる可能性がありる」と述べられています。

この発見は、動物が人間との関係を進化させていく共通の仕組みがあるかもしれないという示唆です。

つまり、このマウスは、将来、人間と動物の関係や人間の脳・行動を理解するモデルになり得ます。

たった数十世代で、人に寄り添い遊びを楽しむようになる──これは動物が持つ未知の柔軟性を映すひとつの鏡です。

もし仮に似たような効果を持つ「なつき領域」が爬虫類や鳥類、両生類や魚類などに存在した場合、遺伝子改変によってなつき度を上げることで、養殖業にも恩恵があるでしょう。

(※ATP5G1はミトコンドリアに関連する遺伝子で真核生物で広く類似の遺伝子が存在しており、SEZ6は神経系にかかわる遺伝子として脊椎動物で広く保存されています)

もしかしたら未来の世界では、気性が荒く人間と過ごせないと思われていたさまざまな動物たちも、ペットショップに並んでいるかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

じゃあ、次は熊で実験しましょうか。

家畜化してしまえば街中に出てきても怖くないですしね。

くまさん「人間〜あそぼ〜」って襲われる未来しか見えない

もしかしたら、既にそうなってきているかもしれないと思いました。古来から熊は狩猟対象で熊からすると人間は畏怖の対象だったかもしれませんが、今はそこまで狩られず、徐々になつき遺伝子というか、人間=危険ではない・弱い という情報が遺伝子レベルで伝わっているのか。

山狩り等で淘汰されず、更にはゴミを漁ったり人から食べ物をもらったりして人に慣れてしまった熊が、人を恐れないせいで街中に出てきているので、むしろ今の状態がそれに近いのでは?

昔、海外の動物園で飼育されていたライオンが飼育員に対してちょっとじゃれついて前脚で引っ掻いたら、その飼育員は腹が裂け、内臓が飛び出して死んでしまうという事故がありました。

その教訓から、現代の動物園では猛獣と人間が同じ空間に同時に存在する事が決して無いようにするという決まりが出来たそうです。

熊も同じ事で、たとえどれ程懐いていようとも、動物側の判断ミスで簡単に人間の命を奪ってしまう危険は無くなりません。

それでもまだ

>家畜化してしまえば街中に出てきても怖くないですしね。

と言えますか?

そんなに飼育できる施設がないです

最後に懐いたマウスを解剖した話が出てきてモヤモヤして終わるパターンかと思ってたけど良かった

解剖されたマウスはいなかったんだ

ほんそれです

脳科学の分野だったら解剖されてたかも知れませんが、遺伝子学ですからね

遺伝子と行動までなので安心して読めますね

脳科学の人が興味を持ちだして、脳のどの領域がとか言い出したらアレですが

マウスの遺伝子分析は、DNA抽出のために尻尾切りますけどね

ただまあ将来的には家畜に応用されそうな研究ではあるので…

熊?牛も豚も家畜ですが、街中に出てきたらパニックになりますて。

大型獣は基礎体力-ある意味で戦闘能力-が人間を優に上回るから、どうしても危険だよね。

実験マウスは手にもおとなしく乗ってくれるし、尻尾から摘まみ上げても反撃しないので、なつきを継代選抜しても現場ではありがたみが薄いですが、(人の指を噛まない純系の)「なつきラット」を開発したら、世界中の研究室に朗報ですね。

「野生に近いマウス」を仕入れることができるとは、さすがドイツですね。集めた集団でどのように遺伝的多様性を確保したのか興味があります。「人の手に寄ってくる」行動の実現方法は1通りだけとは限らないかもしれないので、遺伝的多様性をもったマウスで選抜実験を反復させて、様々な関連遺伝子を釣りあげてほしいです。

36世代か、、それくらい世代と選抜を重ねればカピバラはモルモットみたいな外見になるんだろうか

人になついたマウスを野生に放ったらハーフの懐きマウスになって捕獲が楽になりそう。

人に懐く遺伝子を持つマウスは人間を恐れないため、真っ先に駆除される事になるから、人に懐く遺伝子は速やかに野生のマウスの集団の中から失われて行く事になる筈なので、すぐにまた捕獲し難くなると思われます。

ペット用のラットは噛まない。

飼ってみたら分かる。

久々のマウスイラスト

今どき順遺伝学てま何か見つかるのもめずらしい

>マウスの方は、同じようにくすぐっても反応がほとんどないというのが長年の普通の見方でした。

>人の手が近づくと、固まるか逃げ出すかばかりで

とある動物園の「ふれあいコーナー」では何種類もの動物と触れ合う事が出来、その中にはマウスもいるのですが、そのマウスは普段から人間に触れられているため、人の手が触れても特に固まる事も逃げ出す事もなく、(流石に積極的に人間の手を追う事こそ無いものの)人間の腕に自分から登って行く事も珍しくはありません。

つまり、懐いてとまで行かなくても、少なくとも人間に慣れているという程度に過ぎないだけでも、人間に触れられても固まったり、逃げ出したりはしませんよ。

犬と狼の違いに「仲良し遺伝子」があるって聞いたことあるけど、その遺伝子の定着もたった数十世代かもしれないのか

キツネの実験ではネオテニー化と関係していたような

ホルモンの発生順に変異があって成体化が阻害されているとか

アドレナリンの生成が少ないとかの変異があったとか

なつくのもいいが、熊の遺伝子変えて爪が無い、肉球がぷにぷに、ドングリしか食べない、しかし肉質はサシの入ったサーロインのようで、シロとクロの模様で愛くるしい笑顔のフレンドリーなZooにするってのはどう?

実際に害獣として効果がありそうなのは、アライグマかな

生きものはみんな仲良くして、地球で暮らしたいね。