電子レンジの「突沸」と金属の「過加熱」の意外な共通点

例えば電子レンジで水を温めるとき、設定時間を間違えて少し加熱しすぎてしまったことはありませんか?

水は本来100℃で沸騰しますが、表面がとても滑らかな容器で慎重に加熱すると、実は100℃を超えても沸騰しないことがあります。

しかし、いざ容器を取り出そうとすると、わずかな振動や刺激によって一気に激しく沸騰してしまうことがあるのです。

これは「突沸(とっぷつ)」と呼ばれる現象で、実際に経験すると大変驚きますし、ときには火傷をすることもあります。

(※筆者が小中学校のときの理科の実験では、このような突沸を防ぐため「沸騰石」を使用した記憶があります。沸騰石は凹凸が多く過加熱を防ぎ適度な温度での沸騰を促します)

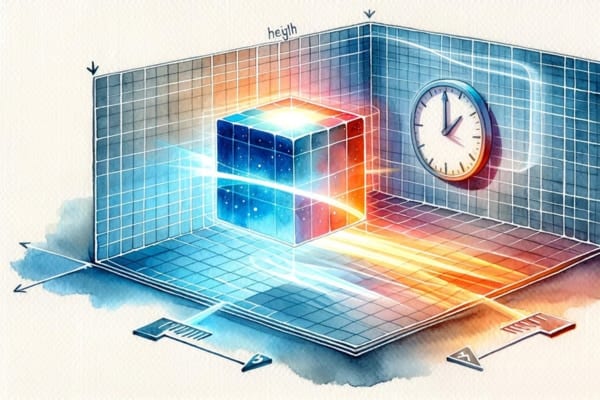

こうした現象は「過加熱(かかねつ)」と呼ばれていて、水のような液体が気体になるときだけではなく、固体から液体に溶けるときにも起こることが知られています。

一方で私たちは、小学校の理科の授業以来、物質には決まった融点(固体が液体に変わる温度)や沸点(液体が気体に変わる温度)があると教えられてきました。

例えば氷は0℃で水になり、水は100℃で蒸発して気体になる、という具合です。

このような変化を「相転移(そうてんい)」と呼び、温度や圧力などの条件が整えば物質は必ず状態を変えるとされています。

しかし、実際には条件次第で融点や沸点を超えてもなかなか相転移を起こさないことがあり、これが前述した「過加熱」や「過冷却(かれいきゃく)」のような不思議な現象を引き起こします。

ではなぜこのような現象が起きるのでしょうか。

それは、物質が状態を変えるときには必ず何らかの「きっかけ」が必要だからです。

通常、液体が沸騰する場合ならば、小さな泡が容器の表面や不純物などを起点にして生じます。

しかし、滑らかな容器でゆっくり加熱した場合、泡が生じるきっかけがなかなか起きず、100℃を超えても液体の状態が保たれてしまうのです。

そして、ほんの少しの衝撃がきっかけとなり、一気に沸騰する現象が起きるわけです。

固体の場合もこれと似ています。

純度が高い金属や結晶をきっかけが起こらないように丁寧に加熱すると、一時的に融点を超えても固体の状態を維持できると理論的には考えられてきました。

しかし、こうした「固体の過加熱」は極めて不安定で、ほんのわずかな刺激で急激に融解し、液体へと変化してしまいます。

この突然の崩壊は「カタストロフィー(破局)」と呼ばれ、固体内部に蓄えられた熱エネルギーが一気に放出されることで生じます。

また、温度が上がれば上がるほど、崩壊のきっかけとなる小さな乱れが起きやすくなるため、実際にはある温度以上の「超高温の領域」では固体を安定させることは難しいと考えられてきました。

そこで物理学者たちは、「固体が存在できる究極の温度限界」を理論的に探求し始めました。

この研究が本格的に始まったのは約40年前のことで、その核心となったのが「エントロピー破局(Entropy Catastrophe)」という概念です。

「エントロピー」とは聞き慣れない言葉ですが、これは物質の中の「乱雑さ」や「無秩序さ」を表す熱力学の用語です。

例えば、氷は原子が規則正しく並んでいるためエントロピーが低く、一方で水は自由に動き回るためエントロピーが高い状態になります。

しかし物理学者たちが理論的に計算を進めると、不思議な予測が現れました。

固体をさらに高温にしながら、それでもあえて「液体にさせない」条件を考えたとき、固体のエントロピーがどんどん増加していくことが示されたのです。

これは、原子がまだ整然と並んでいるにもかかわらず、その並び方を保ったまま激しく動き、結果として固体内部に非常に多くのエネルギーが溜まり、乱雑さ(エントロピー)が大きくなってしまうからです。

そうなると、ある極めて高い温度で、とうとう固体のエントロピーが液体のエントロピーに追いつき、それを超えてしまう状況が理論上想定されます。

もしも固体の方が液体よりもエントロピーが高くなるとしたら、どうなるでしょうか?

固体が液体よりも「乱雑」だということになり、熱力学の基本原則である「エントロピーは常に増える方向に進む」という第二法則に矛盾してしまいます。

なぜなら、もしそんな状態が可能だとすると、エネルギー的に安定な液体に向かって状態が移ることなく、不安定で乱雑な状態のまま固体で存在し続けてしまうことになるからです。

これは熱力学では許されない、ありえない状況なのです。

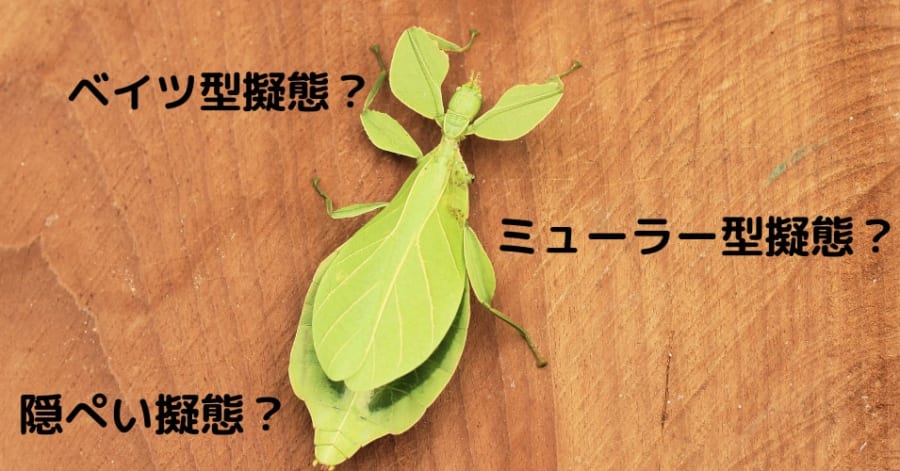

こうした熱力学の矛盾が生じる理論的な限界点こそが、物理学者たちが「エントロピー破局」と呼んでいるものです。

計算によれば、多くの物質の場合、この限界となる温度はおよそ「融点の3倍程度」だと予想されてきました。

しかし、この理論的な限界を実験で証明するのは非常に難しく、40年間にわたり科学者たちはさまざまな実験を行いましたが、誰一人として成功していませんでした。

なぜなら、実際に固体を極端に高温へ加熱すると、エントロピー破局に到達する前に、必ず別の要因(小さな欠陥や表面の融解など)によって固体が崩壊し、液体になってしまったからです。

ある意味で理論的な限界は存在するけれども、誰もその「究極の限界」を目にしたことがなく、それはまるで「蜃気楼のような幻の限界」だったと言えるでしょう。

こうした長年の疑問に、今回の研究チームが新たな視点で挑みました。

これまでの研究とは全く異なる特殊な条件を作り出すことで、エントロピー破局を回避し、「固体の限界」を突破しようと試みたのです。

研究者たちは本当に「固体の限界」を超えることができたのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)