金はなぜ融点の14倍でも「固体」を保てたのか?

固体の温度限界を超えることなど、本当に可能なのか?

この謎を解明するため研究者たちはまず、非常に純粋で、厚さがわずか50ナノメートル(ナノメートルは1メートルの10億分の1)という、極薄の金の薄膜を準備しました。

なぜここまで薄くする必要があるのかというと、金属が厚いと熱が内部まで伝わるのに時間がかかってしまい、瞬間的な高温加熱の条件を作り出せないからです。

極薄の薄膜であれば、一瞬で熱が金属全体に伝わり、均一で安定した実験条件を作ることができます。

次に、この極薄の金の薄膜に対して、「超高速レーザー」という非常に短い時間で強力なエネルギーを与えられる特殊な装置を使って熱を加えました。

このレーザーが薄膜を加熱する時間はわずか45フェムト秒です。

フェムト秒とは、1秒を1000兆分の1にした極めて短い時間で、これは光が人間の髪の毛1本の幅を横切るのにかかる時間よりもさらに短いほどの一瞬です。

想像を絶する短さですが、この一瞬の間に金の薄膜に非常に大きなエネルギーが集中して与えられ、温度が急激に跳ね上がるのです。

しかしここで一つの疑問が生じます。

これほどまでに一瞬で温度が上がったかどうかを、どのようにして測定するのでしょうか?

実際の温度計ではとうてい測ることができない短時間での超高温を、研究者たちはどうやって正確に把握したのでしょうか?

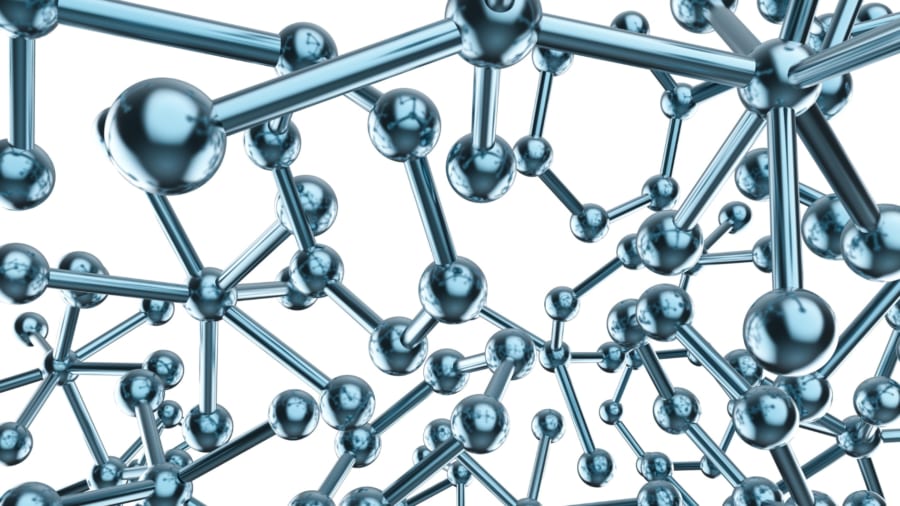

この答えとして研究チームが考え出したのは、物質の原子の動きを直接測定するという非常に画期的な方法でした。

原子は熱が高くなればなるほど激しく振動する性質があり、その振動の大きさやスピードを測定できれば、そのまま物質の温度を知ることができるというわけです。

具体的には、超高輝度のX線レーザー(SLACのLCLS:リーナック・コヒーレント・ライト・ソース)を金の薄膜に照射し、金の原子にぶつかって散乱したX線を詳細に解析しました。

この散乱したX線は、原子が激しく動いているほど微妙にエネルギーが変化します。

その変化の度合いを精密に計測することで、研究者たちは、超高温状態にある金原子の正確な振動速度を知ることができたのです。

言い換えれば、原子の振動を直接「見る」ことで、物質の温度を測る「究極の温度計」を手にしたことになります。

こうした工夫により、研究者たちは、これまで誰も測ることができなかった領域の温度を初めて正確に測定することに成功しました。

その結果、驚くべきことが判明しました。

金の薄膜の温度は、なんと約1万9000ケルビン(摂氏約1万8700℃)にまで達していたのです。

これは金が通常溶ける温度(融点)である約1337ケルビン(摂氏1064℃)の14倍という途方もない高温で、従来の理論が予想していた「エントロピー破局の限界」(融点の約3倍)をはるかに超えていました。

さらに驚いたことに、このような極端な高温状態であるにもかかわらず、金はすぐには融解せず、短時間ではありますが固体のままの構造を維持したのです。

実験を行った研究者自身も、この結果には強い疑いを持ったといいます。

データに何らかの間違いがないかと繰り返し確認したほどでしたが、どれだけ調べても測定結果は変わりませんでした。

では、なぜ金はこのような高温でも溶けることなく、固体の構造を保つことができたのでしょうか?

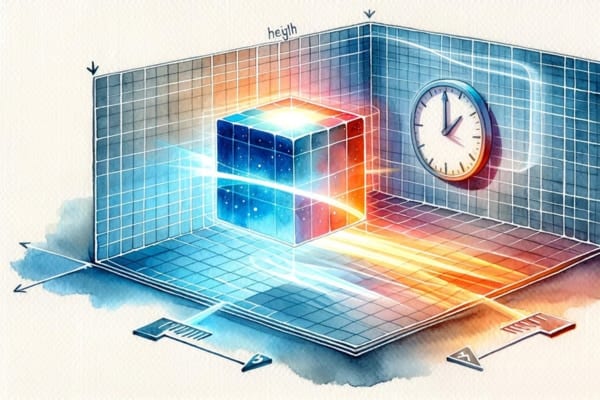

この謎を解く鍵は、研究チームが用いた「超高速加熱」という特殊な方法にありました。

通常、固体が液体になる「融解」という現象は、原子が熱エネルギーを得て動き回り、互いの距離が広がっていくことで起こります。

これは原子が規則的に並んだ「結晶構造」が崩れることを意味しますが、その変化が起きるためには、ある程度の時間的余裕が必要です。

しかし今回は、あまりにも短時間で急激に熱エネルギーが加えられたため、原子が結晶構造を崩したり、互いの距離を広げる暇が全くありませんでした。

言い換えると、原子たちは非常に激しく振動したものの、結晶構造そのものはまるで時間が止まったかのように崩れず、そのため一時的に超高温のまま固体でいることが可能になったのです。

この結果は、一見すると物理の基本的な法則(特に熱力学の第二法則)に反しているように見えますが、実はそうではありません。

熱力学の第二法則とは、エントロピー(物質の乱雑さ)は常に増える方向に進むというものです。

今回の実験条件は、あくまで非常に短時間の特殊な状況であり、平衡状態(物質が安定した状態)とは大きく異なります。

したがって、ホワイト氏も明確に「熱力学第二法則に反したわけではありません」と述べています。

つまり、極めて短時間(今回の場合は約45フェムト秒)に限って言えば、「エントロピー破局」と呼ばれる崩壊現象を回避し、理論的な限界を超えることが可能であることを実証したというわけです。

では、この驚くべき発見はどのような意味を持つのでしょうか?

固体の「限界」を突破することに成功したこの実験は、物理学の常識をどのように変えることになるのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)