これまでは「仮説止まり」だった!身近な現象に潜む「未解明」の世界

拍手で生まれる大きな音は、単なる皮膚と皮膚の衝突音ではありません。

その説明では小さな力で手を叩いも、かなり大きな音を発生させる理由を説明できません。

そこで現在有力視されている物理学の仮説が、拍手で大きな音がなる原理は、ヘルムホルツ共鳴によるものではないかと言うものです。

この現象は聞き慣れないかもしれませんが、じつは皆さんも日常生活の中で体験しているはずです。たとえば空の瓶に息を吹きかけると、「ボーッ」と低く響く音が鳴ることがあります。あの音が、まさにヘルムホルツ共鳴によるものです。

しかしこの二つを聞いて、「これは同じ現象です」と言われたら、多くの人はきっと「え?」と思うかもしれません。

瓶の音は長くて柔らかく、拍手の音は短くて鋭い。どう考えても、同じ仕組みには見えません。

では、ヘルムホルツ共鳴とはどういう現象で、拍手と瓶では何が違い、どこか共通しているのでしょうか? 丁寧に整理していきましょう。

瓶に息を吹きかける音は、笛とはまったく違う現象

空の瓶に息を吹きかけると、「ボーッ」と低く響く音が鳴ります。この音はとても印象的で、多くの人が一度は試したことがあるでしょう。

多くの人はこれが、笛やホイッスルのような“楽器の音”と同じ現象だと思っているかもしれません。

しかし、この「ボーッ」という瓶の音と、笛のような管楽器で起きる音響共鳴は、実はまったく違う仕組みによって生まれています。

笛のような楽器の場合は、吹き込まれた空気の流れによって、管の中に音波が生まれ、その音波が管の端で反射を繰り返します。そして、特定の波長の音波だけがきれいに重なって増幅され、音となって響きます。これは“定常波”と呼ばれるもので、波が何度も行き来しながらエネルギーが積み重なる、いわば「波の共鳴」です。

一方、瓶に息を吹きかけたときには、そのような音波の往復は起きていません。試したことがある人ならわかると思いますが、ここでは息は瓶の中に吹き込んでいません。そのやり方では音は上手く鳴らず、瓶の口の上を水平方向に吹いたときに音が鳴ります。

つまり笛のように息を吹き込んでなっているわけではないのです。では直接息を入れてないのに、なぜ瓶から音がなるのでしょうか?

このとき起きているのは、ベルヌーイの定理という法則で説明される現象です。

空気の流れに速い場所と遅い場所ができると、流れの速い側で圧力が下がります。そのため空気全体は流れの速い方へ引っ張られます。

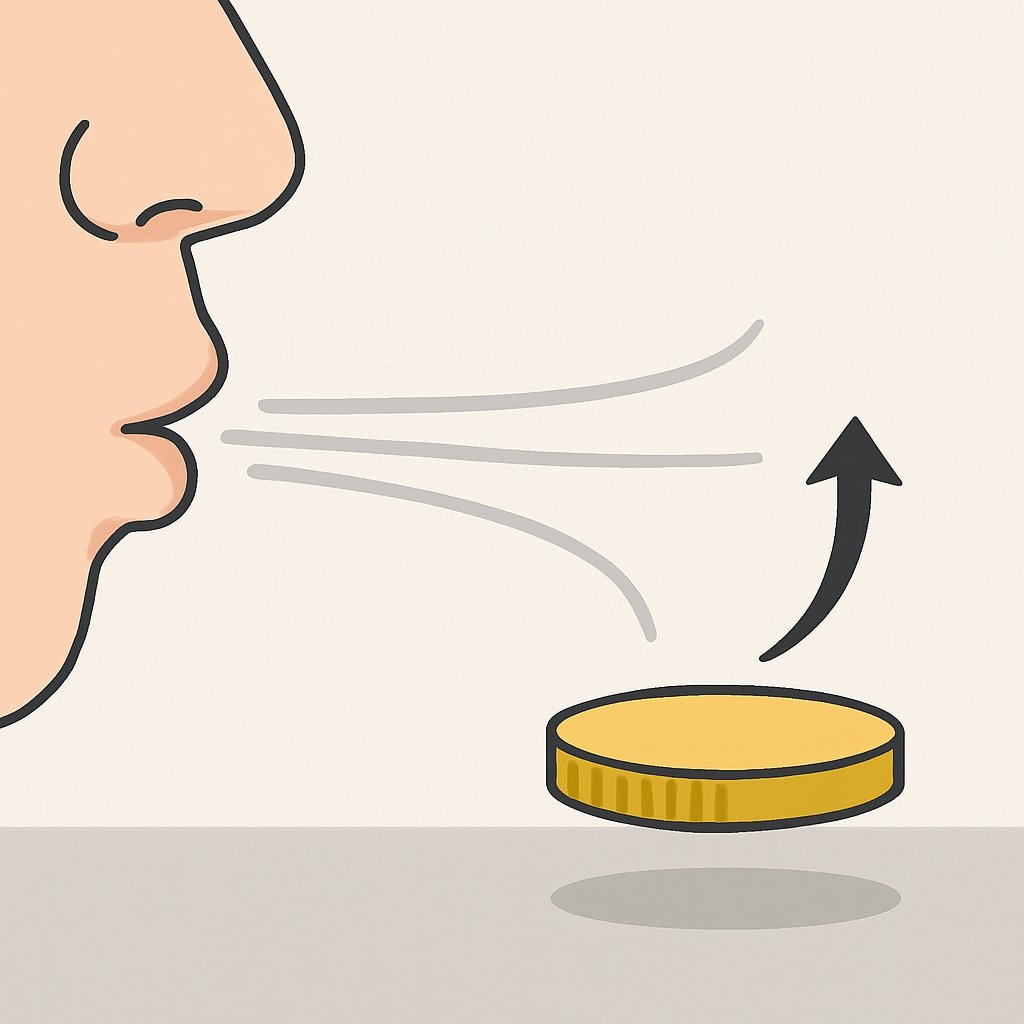

飛行機の翼にはこの原理が使われていて、飛行機全体が上空へと持ち上がります。コインに息を吹きかけて高く飛ばす遊びも、これと同じ現象です。

このとき、瓶の口の外側と内側で空気の流速に差が生まれると、瓶の中の空気が外に向かって押し出され、次にその反動でまた引き戻されるという往復運動が始まります。すると、瓶の中の空気のかたまりそのものがバネのように震え出すのです。

つまり楽器のように、空気の波が跳ね返って重なるような“音波的”の反射ではなく、空間全体に詰まった空気のかたまりが、重り付きのバネのように一体となって揺れるのです。

このような現象をヘルムホルツ共鳴と呼びます。

共鳴というと、楽器のように音の波が重なり合って増幅されるイメージが湧きますが、ヘルムホルツ共鳴では波が重なるのではなく、空気の塊全体が連動して一気に動くという共鳴現象です。

瓶の中の「空気そのものがまとまってポンと弾む」ような振動をイメージすると分かりやすいでしょう。

そのため、楽器は反復して長く息を吹き続けることで徐々に音が大きく響いていきますが、瓶の口に息を吹く遊びは、実際は長く息を吹き続ける必要はなく、一回だけ強く息を吹くだけでも「ボッ」と勢いの良い音が鳴るのです。

ここに、両者の本質的な違いがあります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)