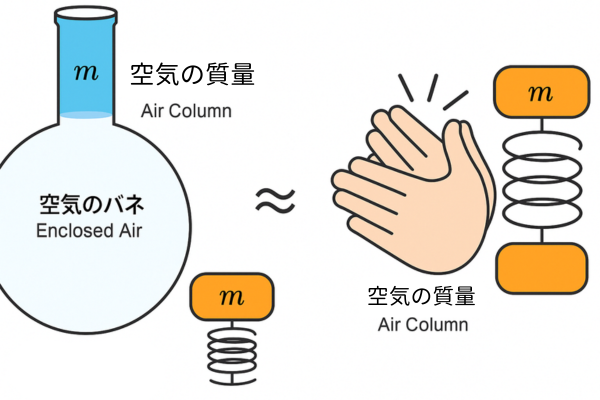

拍手と瓶の音が同じ原理だという意外な事実

そしてこの“空気の塊”がバネのように震えるヘルムホルツ共鳴こそが、拍手の音にも隠れています。

拍手の瞬間、手と手の間には一瞬だけ小さな空間ができます。そこに閉じ込められた空気が、急激に圧縮され、手のひらの狭いすき間から押し出されるとき、その空気のかたまりが瓶の中の空気と同じように一体となって飛び出します。

これが、手のひらで包んだ空気全体が共鳴した状態を生み、非常に大きな音が発生するのです。

つまり、瓶の口に息を吹きかけるときと、拍手をするときとでは、どちらも「空間に閉じ込められた空気」が「狭い出口を通して振動し、特定の周波数で共鳴する」という共通の構造があるのです。

音の質が違って聞こえるのは、空間の大きさや出口の太さ、空気の圧力のかかり方が異なるためですが、物理的な仕組みは両者で同じです。

だからこそ、拍手の音は、皮膚のぶつかる“衝突音”だけでなく、手の中で空気が一体となって震える“共鳴音”でもあるのです。

「身近な音」が物理学にとっても謎だったという驚き

これまで、拍手の音がどのように生じているのかについては、直感的な理解や簡単な理論モデルがいくつか提示されてきました。

中でも「手の間にできた空気のふくろが振動するヘルムホルツ共鳴によるものだ」という仮説は以前から存在していました。しかし、この仮説を実際の実験やシミュレーションによって精密に検証した研究は存在していませんでした。

今回、アメリカ・コーネル大学と日本の埼玉大学などの研究チームが行ったこの研究は、まさにこの長年の“仮説止まり”を乗り越え、拍手という現象を厳密な物理的実証によって可視化・定量化した初めての試みです。

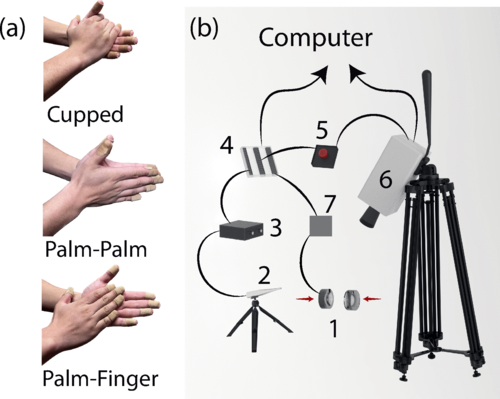

彼らは、人間の実際の手と、手の形を模した柔らかいシリコン製のレプリカ手を用いて、以下のような多角的なアプローチを実施しました。

-

高速度カメラによる空気の流れの可視化(粉末の噴出で空気の噴流を観察)

-

音と動きのリアルタイム同期計測

-

3Dスキャンによる手の形状の詳細なモデリング

-

音の周波数と強さの理論と実験の比較

-

流体シミュレーション(COMSOL Multiphysics)による音場の再現

そして明らかになったのは、拍手音の中核にあるのはやはりヘルムホルツ共鳴であるという事実でした。

手の中にできた空洞に閉じ込められた空気が、手の衝突によって急激に圧縮され、親指と人差し指の間から「細い出口」として噴き出し、空気の塊全体が自然な共鳴周波数でバネのように振動して、あの「パチン!」という音が生まれていたのです。

こうして、この現象が瓶の口に息を吹きかけたときと同じ物理現象であることが、実験・計測・数理モデルのすべてで一致して確認されました。

また、興味深いことに、手の形や素材(硬さ)によって、音の高さ(周波数)や響き方(減衰速度)が変化する点も示されました。音の高さは手の中の空洞の体積や出口の大きさによって決まり、手が柔らかいほど音の響きは早く減衰することが明らかになったのです。

特筆すべきは、拍手の音がどれだけ大きくなるかも、単に力強く叩いたかどうかだけでなく、「共鳴系としての空間設計(空洞と出口)の条件」が整っているかどうかで決まる、というがわかった点です。

拍手とは、ただの皮膚の衝突音ではなく瞬間的に空気を操る巧妙な楽器だったのです。

瓶の口に吹きかける音と、拍手の音。この二つが、まったく同じ原理で鳴っていたと聞いて驚いた方もいるかもしれません。けれどそれこそが、科学の面白さです。

当たり前に聞こえていた音にも、見えない力が働いている。物理学は、それを言葉にし、式にし、証明していく学問です。そしてその第一歩は、「どうしてだろう?」という素朴な疑問から始まります。

次に手を叩いたとき、その音の裏で小さな“空気のバネ”が震えていることを、ほんの少しだけ思い出してみてください。きっと、いつもよりも少しだけ、世界が響いて聞こえるはずです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

指パッチンも同じ原理でしょうか?

手のひらの中に空間を作るようにして拍手すると音が大きくなる理由が分かった

ゴリラのドラミングと同じ原理だね、手の平を椀状にして共鳴させることであのパカパカ甲高い大きな音が出せる

カスタネットも同じ原理で鳴っていて、打楽器であるだけでなく管楽器の要素があるので、穴を開けて音の高さを変えたり、和音を鳴らしたりできる和音カスタネットがすでに発明されている。特許7632879

馬の足音もかな?