「サイボーグ昆虫」が災害救助を変える:迅速捜索の新たな挑戦

誰もが災害のニュースを目にしたとき、「少しでも早く救助できなかったのだろうか」「もっと迅速に人を助ける技術はないのだろうか」と考えたことがあるのではないでしょうか。

近年では、地震や集中豪雨などによって世界各地で大規模災害が頻発しており、倒壊した建物や閉ざされた空間でいかに迅速かつ効率的に生存者を見つけ出すかが重要な課題となっています。

実際の救助活動の現場では、瓦礫が複雑に重なり合い、狭い隙間に人が閉じ込められていることも多く、大型のロボットや救助装置では入り込めないケースが多くあります。

また、こうしたロボットの多くは、サイズが大きく瓦礫の狭い隙間をすり抜けることが難しいだけでなく、消費する電力が多いため稼働時間が短いという問題もあり、現実的な成果を上げることは非常に困難でした。

そこで、研究者たちはこれまでとは全く異なるアプローチを考えました。

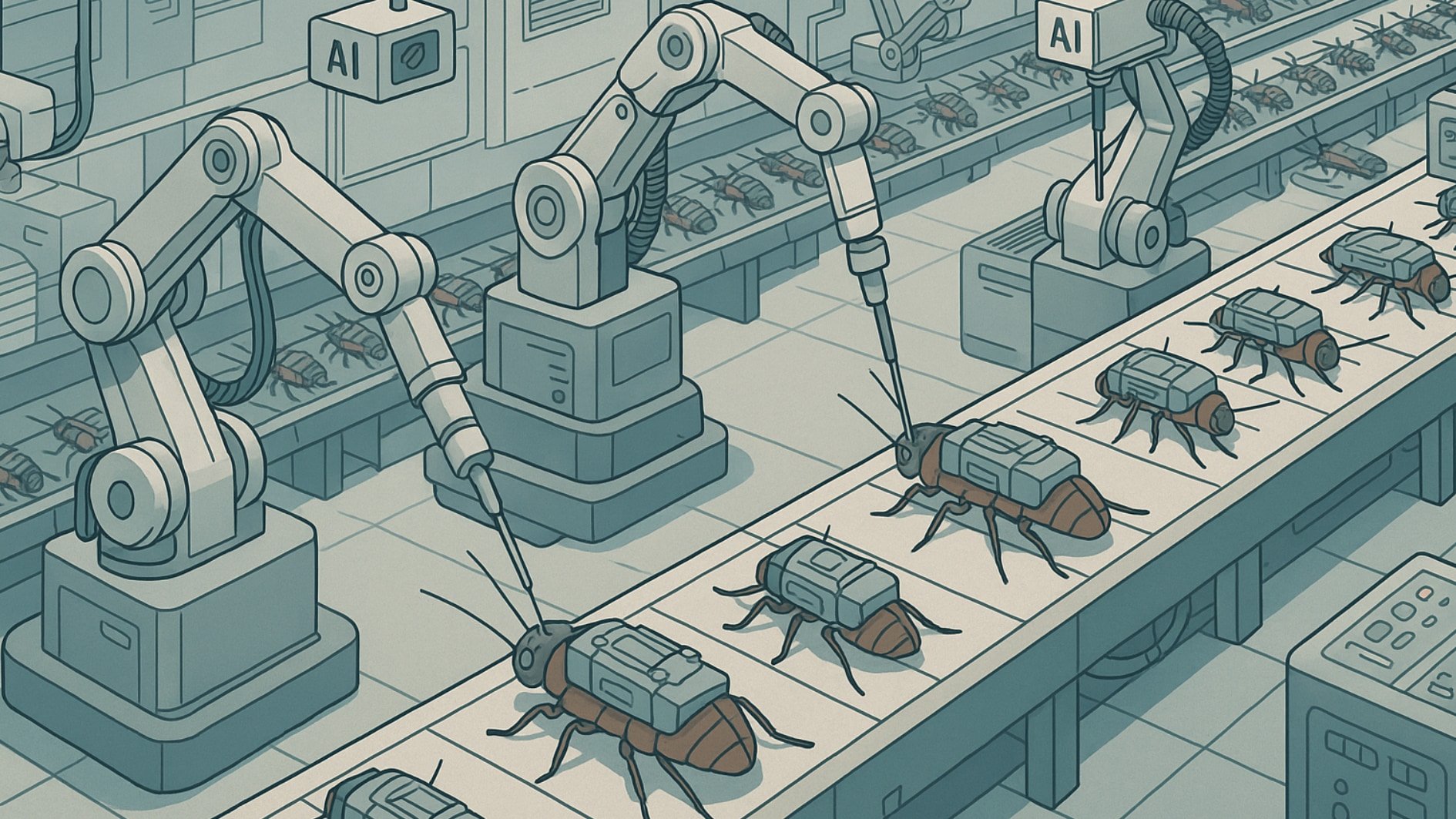

「サイボーグ昆虫」とは、生きた昆虫に極小の電子機器を背負わせ、その動きを電気信号で遠隔操作する仕組みを持った、生物と機械が融合した新しいタイプの探索ロボットのことです。

昆虫は自然界において非常に軽量でコンパクトな体型を持ち、狭い隙間を自在に動き回ることができます。

その高い機動力や省エネルギー性、さらには損傷を受けてもある程度自己修復できる能力を備えています。

これらの特徴を利用することで、人間や従来のロボットが入り込めない瓦礫の間や狭い空間を自由自在に探索することが可能になるのです。

実際に、2007年には本研究を主導する佐藤裕崇教授らの研究チームが、生きた甲虫(カブトムシの仲間)の飛行を電気刺激によって制御する実験に成功しています。

それが「サイボーグ昆虫」という新たな研究領域を切り開くきっかけとなりました。

それ以来、研究者たちはさまざまな昆虫を使ってサイボーグ化の実験を重ねてきました。

具体的には、昆虫の触角や腹部などに微細な電極を埋め込み、それを電気で刺激して、昆虫が本来持つ動きを人間が望む方向へと誘導していました。

しかし、ここに大きな課題がありました。

昆虫の体は非常に小さく繊細で、微細な電極を正確に挿入するためには、熟練した技術者による精密な作業が必要です。

そのため、熟練者であっても1体のサイボーグ昆虫を作るのに約15分という時間がかかりました。

しかも、この作業はごく僅かな力加減の誤りで昆虫の組織を損傷させるリスクがあり、その成否や出来栄えは技術者の腕に大きく左右されました。

結果として、同じ方法で作っても昆虫の個体ごとに動きの性能にばらつきが出てしまうという問題も生じていました。

災害現場やインフラ点検といった実際の現場では、一匹や二匹のサイボーグ昆虫ではなく、数十匹から数百匹単位で同時に活動させる必要があります。

そのためには、手作業に頼る現状では到底対応が追いつかず、迅速かつ安定して品質を維持したまま大量生産できる自動化技術の開発が求められていました。

そこで研究チームは、「サイボーグ昆虫」の製造工程そのものを根本的に変革し、自動化する仕組みを構築することに挑戦しました。

人の手に依存せず、自動製造ラインでサイボーグ昆虫を大量生産できる未来は実現可能なのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)