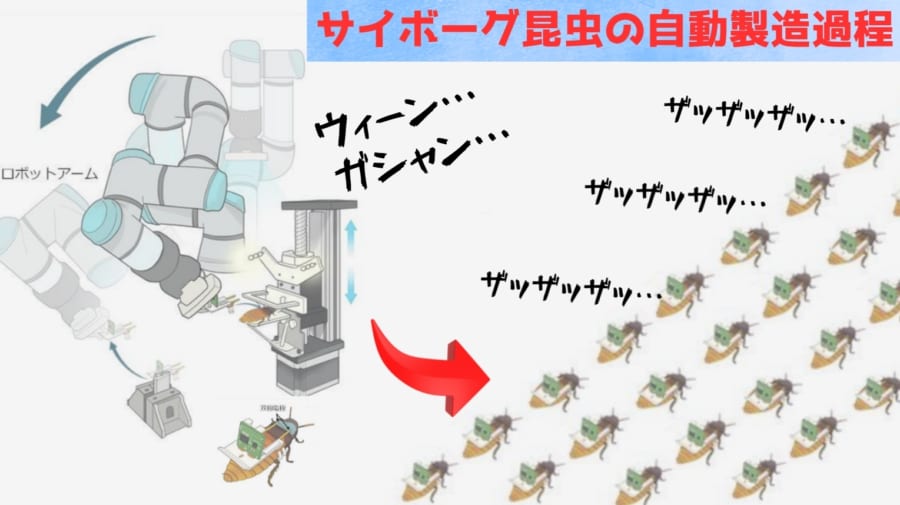

AI×ロボットがサイボーグ昆虫を量産

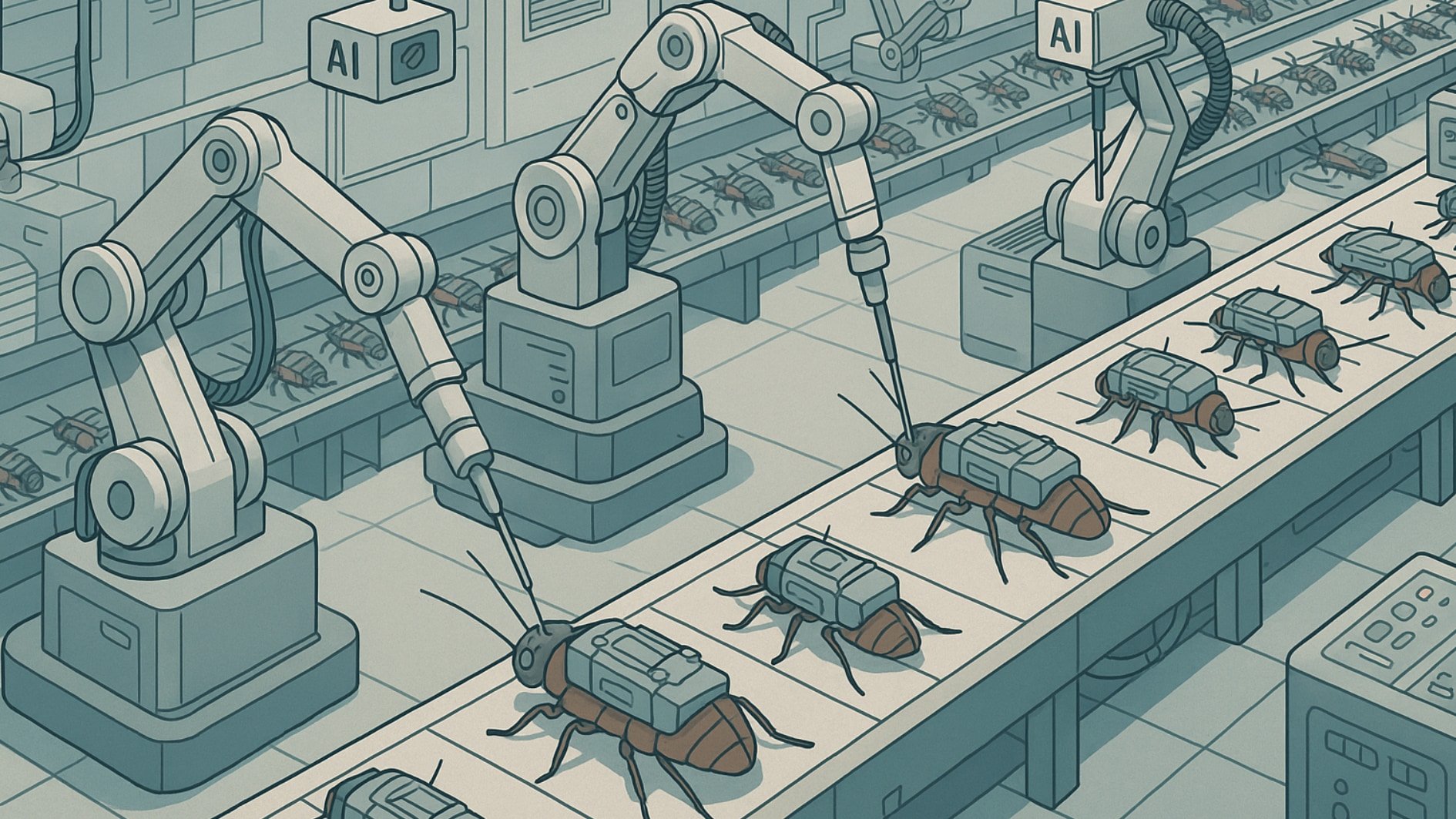

この問題を解決するため研究者たちは、AIを活用したロボットアームによる世界初の「サイボーグ昆虫」自動組立システムを開発しました。

具体的にどのようにして昆虫を「サイボーグ化」するのか、順を追って詳しく見ていきましょう。

今回の実験に選ばれたのはマダガスカルゴキブリという昆虫です。

体長が5~8センチメートルと比較的大型で、飛ぶ能力を持っていませんが、穏やかな性格で攻撃性もなく、人間に対して害が少ないため、研究用途として非常に扱いやすい昆虫です。

また寿命が2~5年と長く、丈夫な体構造を持っていることから、サイボーグ昆虫の実験に非常に適した生物として選ばれました。

昆虫をサイボーグ化するためには、体に小さな電子デバイス(電極と制御用の装置)を装着し、電気信号によって動きを制御する必要があります。

そのためには昆虫の体の中でも電気刺激を送りやすく、動きをうまく制御できる最適な位置を探すことが重要でした。

研究チームは様々な検討を重ねた結果、昆虫の背中側、特に前胸と中胸の節の間にある薄い膜状の部分が電極を装着するのに最適であることを発見しました。

しかし昆虫の体はとても小さく繊細なため、この電極の位置を正確に特定し、差し込む作業は従来、熟練の技術者が手作業で慎重に行っていました。

そこで研究チームは、この作業を人間ではなく機械に任せて完全に自動化できるシステムを構築することにしました。

まず、昆虫の体を特殊な器具でしっかりと固定し、動けないようにします。

次に、AIを搭載したカメラを用いて昆虫の体の画像を撮影し、最適な電極装着ポイントを画像認識技術で正確に割り出します。

そして、特注のロボットアームが、その位置に正確に電極を挿入するという仕組みです。

この電極は非常に精巧な作りになっており、3Dプリント技術を使ってABS樹脂をベースにした微小な構造をまず作り、その表面を無電解めっきという特殊な手法で薄く銅で覆った「双極電極」です。

銅は電気を効率よく流すことができるため、この小さな電極によって昆虫の体に確実に刺激を送り込むことが可能になります。

こうした精密な作業を自動化することで、人間が行う場合には熟練者でも約15分もかかっていた昆虫1匹あたりのサイボーグ化の工程をわずか1分8秒にまで短縮することに成功しました。

これは従来の手作業と比べておよそ13倍の高速化であり、さらに人間が作業すると生じる個体差や出来栄えのばらつきをなくし、常に一定の品質で量産できるというメリットも生まれました。

こうして量産されたサイボーグ昆虫がどのくらい正確に人間の思い通りに動くのかを確かめるため、研究チームは詳しい性能評価を行いました。

まず、昆虫を直線的に歩かせながら電気刺激を与えて方向を制御する試験をしました。

結果として、昆虫は左方向には平均約68度、右方向には平均約83度という鋭い角度で俊敏に旋回しました。

これだけの角度で方向を変えられるということは、狭い隙間や障害物の多い複雑な空間でも、自在に経路を調整しながら探索活動が行えることを意味しています。

また、もうひとつの電気刺激パターンでは昆虫の速度を減速させる試験も行われました。

昆虫が歩いている最中に一定の刺激を与えると、速度が約68%低下しました(つまり通常速度の3分の2程度まで減速しました)。

これは例えば災害現場で何か重要なものを見つけたり、昆虫が停止して周囲を詳しく調査する必要がある際に、遠隔操作で適切に停止や減速をコントロールできることを示しています。

研究チームはさらに、このサイボーグ昆虫が実際の現場で役立つかを検証するため、複数の昆虫を同時に遠隔操作する実験を行いました。

具体的には、4匹のサイボーグ昆虫を複雑な障害物が配置されたテストエリアに投入し、どの程度の面積をカバーできるかを調べました。

その結果、わずか10分31秒の短時間でエリア全体の約80.25%を調査することができました。

これは1匹だけでは15%〜45%程度しか調査できない状況と比較して飛躍的に高いカバー率であり、複数のサイボーグ昆虫を協調的に利用することが非常に効率的な探索活動につながることが実証されました。

さらに研究チームは、サイボーグ昆虫のエネルギー効率を高めるための工夫も取り入れました。

昆虫の体に装着する電子装置(電子バックパック)の設計を見直し、従来モデルよりも25%低い電圧で昆虫を動かすことが可能になりました。

これにより、無駄なエネルギー消費を防ぎつつ安定して昆虫を制御できるため、昆虫への負担も減り、より長時間の稼働が可能になります。

また、今回の制御プロトコルでは、刺激を与える時間も従来比約40%に短縮され、昆虫にかかる負担も電力消費も大幅に削減されています。

こうした改善により、災害現場やインフラの点検などの長時間の作業が必要な場面でも、サイボーグ昆虫がより有効に活用できる可能性が広がったのです。

では、このサイボーグ昆虫は実際の災害現場やインフラ点検の現場で本当に役立つのでしょうか?

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)