精子の出口が“肛門”に?最新研究が語る衝撃仮説

私たちヒトを含む多くの動物は、口から入れた食物が肛門から排泄されるという、ごく自然に思える仕組みを持っています。

しかし、実は「肛門がある動物」と「肛門のない動物」には、大きな進化の分岐点が隠されています。

たとえばクラゲやイソギンチャクなどの刺胞動物は、口だけが開いていて食べた物をそのまま同じ口から排泄します。

一方、魚や哺乳類といった「左右相称動物」は体の左右がほぼ対称で、口と肛門が入り口と出口として明確に分かれているのが特徴です。

このような構造によって、食物を一方向に流しながら栄養を取り込み、不要なものを排出する効率が高まったと考えられます。

しかしその一方で、「そもそも肛門という構造は、いつ、どのようにして生まれたのか」という根本的な疑問は、古くから多くの生物学者を悩ませてきました。

つまり肛門ナシ組と肛門アリ組はいるのに、両者の間には完全な断絶があるだけで、その中間的存在が見当たらなかったのです。

そうした長年の謎を考えるうえで、近年注目を集めているのが「ゼナコエロモルファ」と呼ばれる小さな動物グループです。

見た目こそシンプルですが、このグループは左右相称動物の系譜の中でも初期に分岐した“基盤的存在”とされ、学界では「腸しか持たない刺胞動物」と「肛門を備えた他の左右相称動物」をつなぐカギになるかもしれないと期待されています。

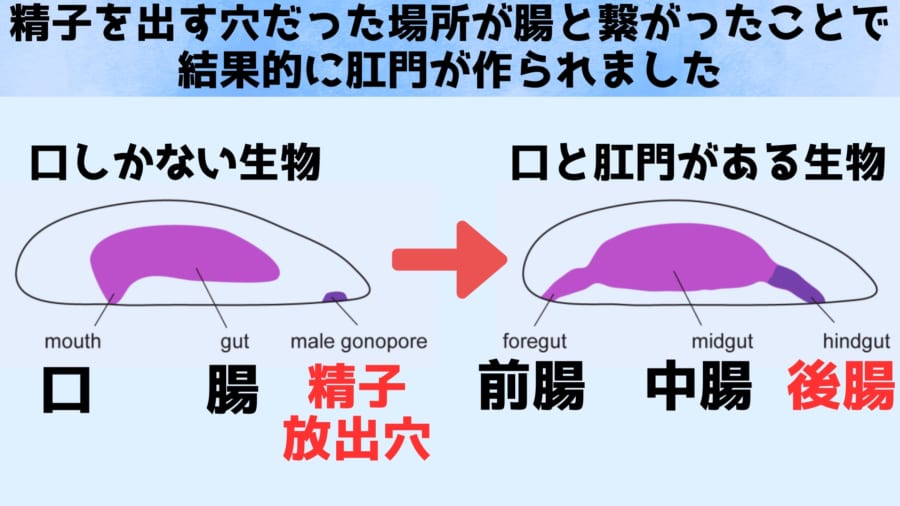

なぜなら、ゼナコエロモルファの仲間たちは口だけしか持たず肛門がありませんが、代わりに“ゴノポア(雄性生殖孔)”という、小さな精子の排出口を備えているからです。

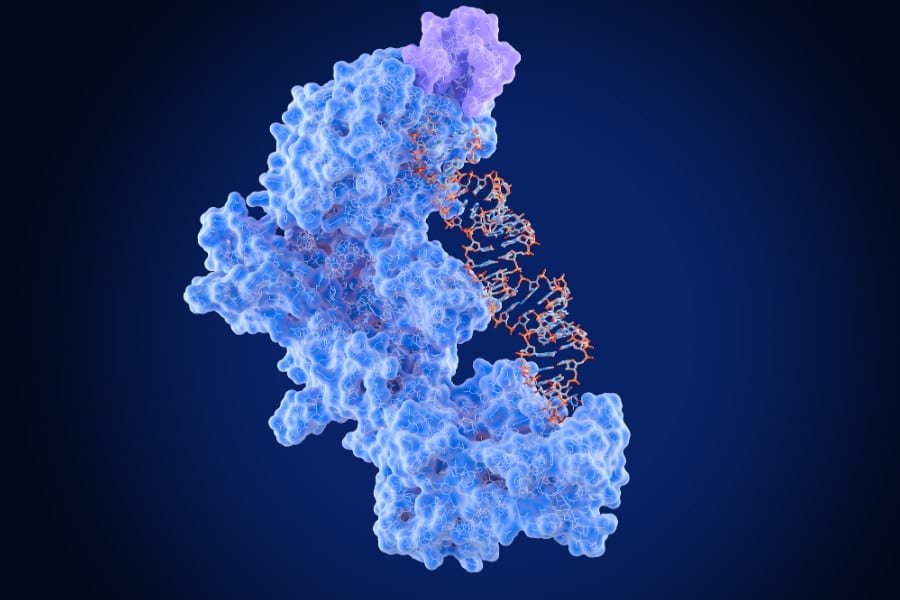

そして近年の研究では、このゴノポアが実は肛門形成に深く関わるとされる遺伝子――具体的にはBrachyuryやCaudal、さらにWntシグナルなど――によって形づくられている可能性が見えてきました。

もともと肛門の発生を司るはずの遺伝子が“生殖孔”周辺で活発に働いているとすれば、両者に進化上の共通点があるのではないかという推測が成り立ちます。

つまり、かつて精子を排出するだけだった孔が腸の出口として利用されるようになり、結果的に肛門として機能するようになったのかもしれない――。

そんな大胆なシナリオが、最新の分子レベルのデータによって強く示唆されているのです。

このように考えると、“ただの精子排出口”とみられていたゴノポアと“食物の出口”として機能する肛門が、実は同じ“遺伝子プログラム”を使い回している可能性が浮かび上がります。

刺胞動物の段階ではまだ確立されていなかった肛門という構造が、ゼナコエロモルファの祖先的な体制のなかでゴノポアとつながり、より高いレベルの消化効率を実現する出口へと進化していったとすれば、私たちの身体の根本的なしくみがどのように獲得されてきたのか、より具体的に理解できるはずです。

実際、このグループの生殖孔に着目した研究は、従来の形態学的な推測に加えて分子生物学的なデータを組み合わせることで、肛門進化の起源に迫る新たな切り口として注目されています。

そして研究者たちは、このゼナコエロモルファのゴノポア形成を徹底解析することで、「肛門はいかにして誕生したのか」という古くて新しい問題を解き明かそうとしているのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)