肛門の起源、ここまで迫る

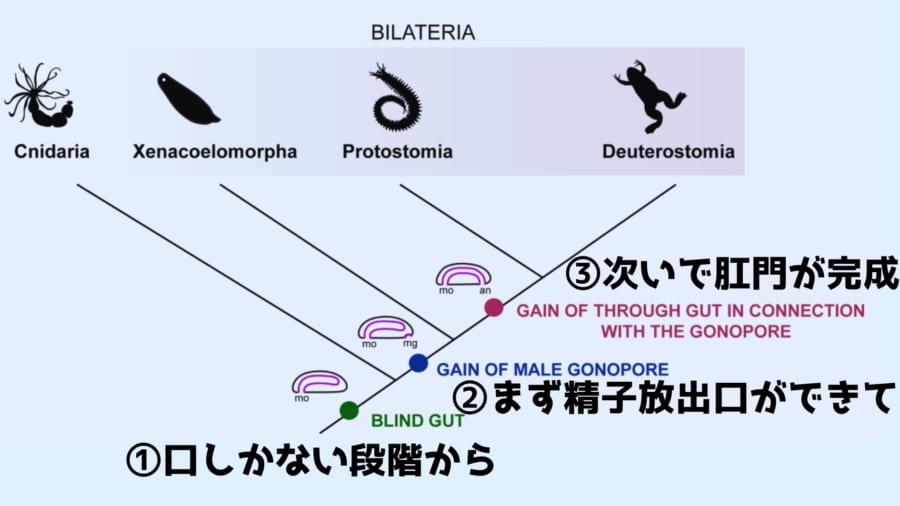

ゴノポアと肛門のあいだに深いつながりがあるらしい――という結果を踏まえると、そもそも左右相称動物の祖先はどのような消化器官と排出器官を持っていたのかが気になるところです。

今回の発見が示唆するのは、「雄性生殖孔(ゴノポア)」と「肛門」という一見まったく別の機能をもつ穴が、実は共通の遺伝子プログラムによって作られているらしい、という点に他なりません。

もしそれが真実なら、左右相称動物の最初期の段階では“腸(口だけある消化管)+ゴノポア”というシンプルな構成が先に存在し、のちに腸とゴノポアが結合して、口と肛門を両端にもつ「貫通した消化管」が完成したことになります。

この見方は、以前からあった「肛門は複数の動物系統で何度も独立に進化したのか、それとも共通の祖先にさかのぼるただ一つの起源なのか」という長年の議論にも大きな意味を持ちます。

ゴノポアと後腸の遺伝子発現パターンがこれほど似通っているという事実は、「じつは共通の祖先に古くから存在していた一つの孔(=ゴノポア)が、何らかのきっかけで消化管の最後尾とつながり、肛門として再利用された」と考える方が、二次的に肛門を失う進化経路よりもずっとわかりやすいからです。

また、今回の研究は“コオプション(co-option)”と呼ばれる進化の仕組み、つまり「もともと別の役割を果たしていた構造や遺伝子が、新しい機能に転用される」という現象の好例としても興味深いものです。

腸しかなかった動物に雄性生殖孔が生まれ、それがさらに出口機能として発達して肛門へと発展していったとすれば、これまでの構造を最大限活用する進化の柔軟性を雄弁に物語っていると言えます。

事実、哺乳類や鳥類など多くの脊椎動物は生殖口や排泄口を独立させていますが、一部の魚類や両生類、爬虫類、単孔類などのように、それらが合流している“クロアカ(cloaca)”を持つものも存在します。

そうした多様性を見ると、消化管と生殖系の境界が進化のどの段階でどのように分離・融合したかは、まだまだ未知の領域が多いとわかります。

今回の結果は、腸とゴノポアという“素朴なシステム”から、一方向に食物を流す高効率の消化管が生まれるプロセスを、より具体的に描き出すうえで大きな一歩となりました。

さらに、ゼナコエロモルファの一見単純な体づくりの背後に、ショウジョウバエやヒトなどと共通した“後腸形成遺伝子”が隠れているという事実は、私たち自身を含む動物の身体計画が持つ多様性と普遍性を改めて実感させるものでもあります。

今後、このグループの研究がさらに進むことで、「ゴノポアから肛門への進化」を示す証拠がいっそう増え、動物の大きな謎の一つである「いかにして肛門は誕生したのか?」への答えが、ますます鮮明になるかもしれません。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

お尻を使ったセックスはそういうことだったんですね…。

つまり、雄性生殖孔が肛門になったと言うのであれば、「雄性」生殖孔が無い「雌」にもなぜ肛門が存在しているのかというのがさらなる疑問である。

ヒトなどでは同じ器官が分化してそれぞれの生殖器が形成されるという事実や、少し前の記事で”セックス”は環境ストレスに耐える為に単細胞生物が別個体と接合することが起源という説もヒントになりそうですね。

雄にも乳首があったりするし、雌雄同体みたいなところがスタートなんじゃないかな

XY染色体それぞれに複雑な情報を詰め込むのも効率悪そうだし、生殖孔を形成する共通的な染色体があって、XYそれぞれの性染色体でスイッチしてるってところじゃないかな

>ショウジョウバエやヒトなどと共通した“後腸形成遺伝子”が隠れている

後口動物か新口動物かは関係ないの?

若い頃、マスタベーションを数日しない時には必ず急に腹痛が起きてトイレに入ると肛門から下痢のように精子がまじる軟便が出た。ほぼ大量の精子だけが出る時もあった。そういう時におしりを拭いて何度か匂いや色も確認したが完全に精子そのもの。よく寝ていて夢精すると聞くが、この精子下痢もみんなただの下痢だと思ってるだけで、自分で気づいていないだけで経験していると思う