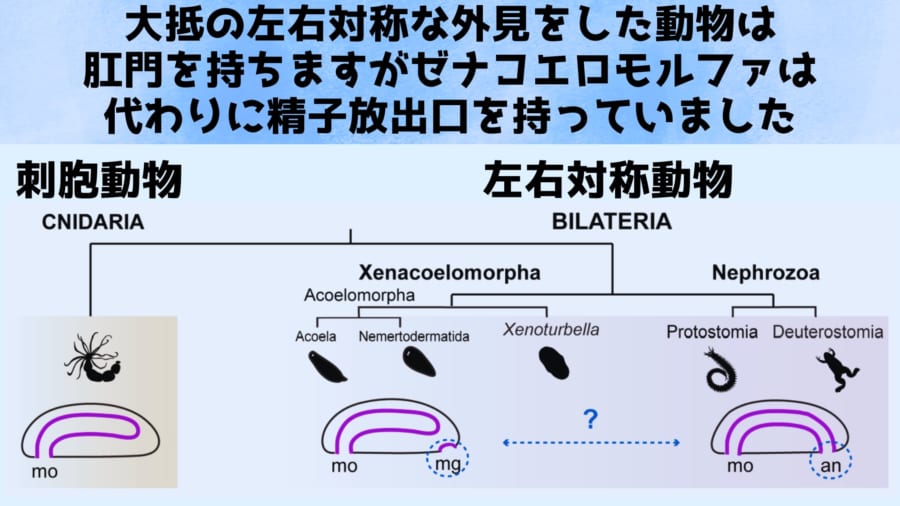

肛門の起源は精子放出口だった

ゼナコエロモルファのゴノポア(雄性生殖孔:精子の出口)が肛門の起源と深く結びついているかもしれない――。

この大胆なアイデアを確かめるため、研究チームはまず「ゴノポアの周辺でどんな遺伝子が、どんなタイミングで動いているのか」をくまなく探りました。

方法はシンプルに言えば「観察と染色」です。

彼らはミリ単位よりもさらに小さいゼナコエロモルファの体を、まるで精密な地図を描くように染色し、カラフルな蛍光を放つプローブを使って、重要な遺伝子の動きを可視化しました。

この作業は想像以上に根気のいるもので、まず“主役”となる生物自体が小さく、入手も難しいというハードルがあります。

さらに、ゴノポアが形成されはじめるタイミングに合わせて個体を準備し、顕微鏡で観察しながら複数の遺伝子がどこに存在するのかを一つひとつ調べなければなりません。

それはまるで夜空の星座を丁寧に結んでいくような作業で、研究者たちは最先端の蛍光顕微鏡や特殊な試薬を駆使しながら、ゴノポアが形づくられる“瞬間”を浮かび上がらせたのです。

すると、どの種を見ても驚くほどはっきりとしたパターンが見つかりました。ゴノポアの周囲では、なんと“肛門を作る”とされる主要な遺伝子が高密度で働いていたのです。

さらに、まだゴノポアができていないごく若い個体を調べると、これらの遺伝子がまるで“地ならし”をするように、ゴノポアが将来できる地点を正確にマークしていました。

いっぽう、口や胃にあたる領域の遺伝子は別のところで発現しており、「ゴノポア=肛門づくりの遺伝子」という対応関係がくっきりと見えてきたのです。

なぜこれが革新的なのか?

それは「精子を出す穴」と思われていたゴノポアが、じつは“肛門形成遺伝子”をそのまま使って作られているとわかったからです。

つまり、私たちの体にある肛門が、かつては生殖に使われる出口だった可能性が一気に高まったということ。

これは動物進化の大きな謎であった「肛門はいかにして生まれたのか?」に対して、明確な遺伝子レベルの手がかりを提示しただけでなく、「元々は別の用途に使われていた遺伝子や構造が再利用される」という進化の巧妙さを、まさに映し出す発見といえます。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)