エントロピーと熱の常識に量子が反乱を起こすのか?

私たちの身近な世界では、「熱」はとても当たり前の現象です。

たとえば、両手をこすれば温かくなり、金属を何度も叩くと熱を帯びます。

これは「エネルギーを加えると物体が熱くなり、整った状態がだんだん乱れていく」という自然な流れです。

この「乱れ」を表す物理の基本概念がエントロピーです。

簡単にいえば、「中の粒子がどれだけバラバラで自由に動いているか」を示す指標です。

熱力学では「閉じた系ではエントロピーは必ず増える(乱雑さが増す)」という熱力学第二法則が成り立ちます。

この法則は、原子や分子のような小さな粒子の世界でも成り立つと長く考えられてきました。

特に多くの粒子が強く相互作用している場合は、エネルギー交換が活発になり、より早く熱が広がると予想されていました。

しかし、量子力学のルールが支配する世界では事情が変わります。

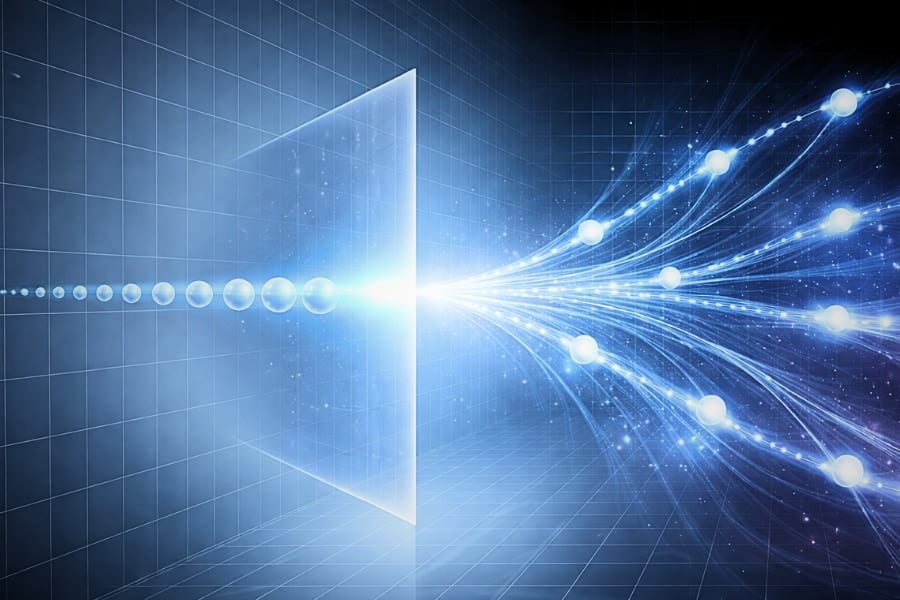

粒子は波としての性質を持ち、波どうしは「干渉」します。

この干渉によって粒子の動きが特定の範囲にとどまり、エネルギーが思ったほど広がらないことがあります。

こうした量子のまとまり(コヒーレンス)や干渉が働くと、外からエネルギーを加えてもある時点でそれ以上吸収しなくなる現象が起こります。

これを動的局在(ダイナミカル・ローカリゼーション, DL)と呼びます。

たとえば「量子キックローター(QKR)」というモデルでは、一定間隔で外力(キック)を加え続けても、運動量の広がりが止まることが理論と実験で確かめられています。

この現象は、電子が無秩序な環境で動けなくなる「アンダーソン局在」にも似ています。

ただし、これまで詳しく分かっていたのは粒子どうしの相互作用がほとんどない場合でした。

現実の物質では粒子は互いに影響し合い、この相互作用によってコヒーレンスが乱れ、結局は熱化してしまうと長く考えられてきました。

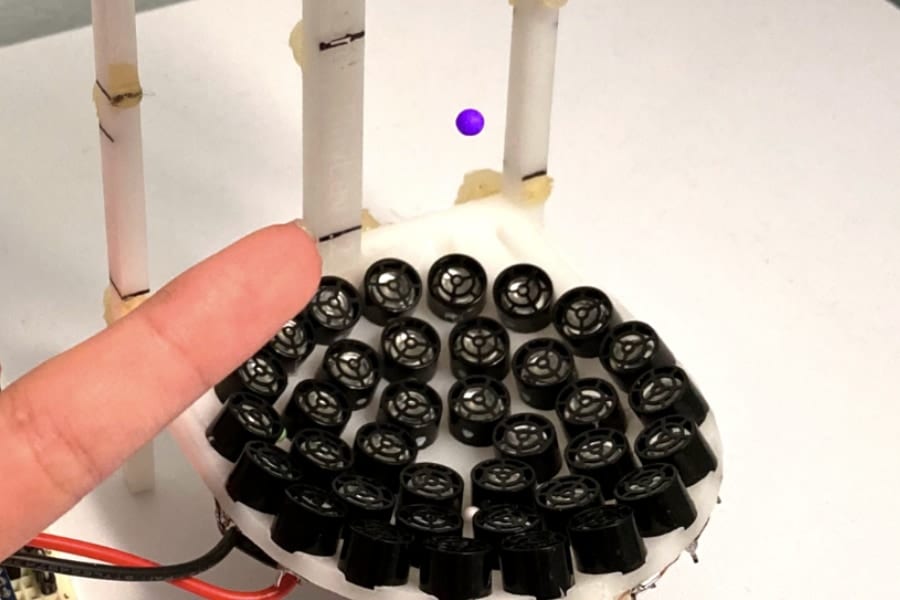

今回の研究は、「強く相互作用する多数の原子でも、条件次第でエネルギーの広がりや乱雑さの増加を抑えられるのか」という疑問に挑みました。

量子のまとまりがどこまで保たれるのか、そして量子の秩序が古典的なカオスへと移行する境界を実験で明らかにすることを目指しました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)