乗り物酔の原因は?音で改善できるかもしれない

動揺病、いわゆる「乗り物酔い」は、誰でもなりうる身近な不調の一つです。

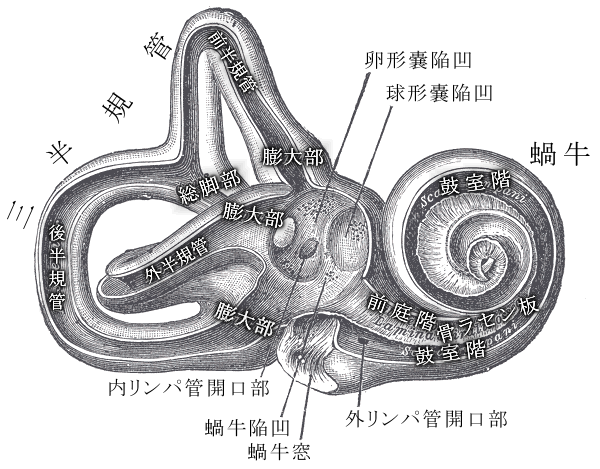

主な症状は、吐き気、冷や汗、めまい、倦怠感などで、原因は耳の奥にある「前庭器官(ぜんていきかん)」の混乱です。

特に、内耳にある卵形嚢(らんけいのう)や球形嚢(きゅうけいのう)と呼ばれる「耳石器(じせきき)」は、重力や加速度を感知するセンサーのような役割を果たしています。

車に揺られているとき、視覚情報とこの前庭器官の感覚がズレることで、脳が混乱し、「酔い」として現れるのです。

そして、この酔いを防ぐのに音が役立つかもしれません。

これまでの研究では、卵形嚢を音で刺激することで、バランス感覚の維持を助ける可能性があると分かっていました。

今回の名古屋大学の研究は、この理論をさらに発展させたものです。

研究チームは、摘出したマウスの卵形嚢を異なる周波数と音量で刺激し、どのように活性化するか観察しました。

その結果、周波数100Hz、音量65.9dBaの純音(1つの周波数で構成されている単純な音)が最も効果的であり、前庭機能を有意に高めることがわかりました。

研究チームはこの音を『sound spice(サウンドスパイス)』と呼んでいます。

次に彼らは、生きたマウスに100Hzの音を5分間聞かせました。

その後、縦揺れと横揺れを与えて「乗り物酔い」を誘発し、小さな平均台を歩かせてテストしました。

その結果、音を聞かせなかった対照群と比べて、マウスは2時間以上にわたり、乗り物酔いを軽減できていました。

マウスの次は、人間です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)