古細菌と細菌が連結している

まず、研究チームはオーストラリアにあるシャーク湾ハメリンプールの微生物マット(多種類の微生物が層状に集まった塊)から泥を採取しました。

そして、採取した泥を嫌気性(酸素がない状態)の培地で培養しました。

この培地には、古細菌が好む栄養分を加え、さらに抗生物質も使って、古細菌が他の微生物より多く育つように調整しました。

数か月間、温度を30℃に保ちながら培養を繰り返したところ、肉眼では見えないほど小さなフロック(微生物が集まった塊)が培養液の中に現れました。

このフロックのDNAを調べてみると、なんと約89%がアスガルド古細菌というグループの新種で占められていました。

一方で約9%は硫酸還元細菌(硫酸を利用してエネルギーを得る細菌)という新種の細菌が占めていました。

また、ほかにもわずかに別の微生物がいましたが、この古細菌と細菌はいつもセットで検出されました。

そのため、この2種類の微生物はお互いに深く関わりあい、切り離せない関係にあると考えられました。

研究チームはこの新しい古細菌を「Nerearchaeum marumarumayae(ネレアルカエウム・マルマルマヤエ)」、新しい細菌を「Stromatodesulfovibrio nilemahensis(ストロマトデスルフォビブリオ・ニレマヘンシス)」と名付けました。

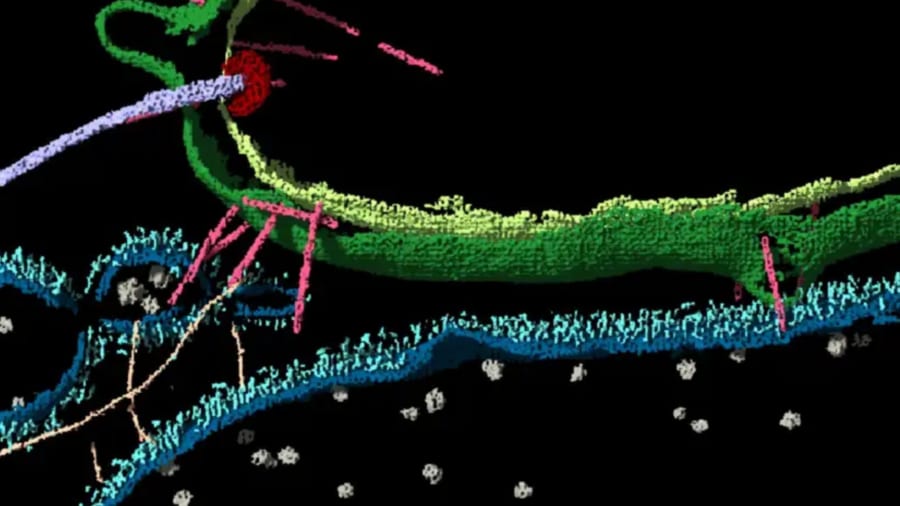

次に、これらの微生物の姿を詳しく調べるため、「クライオ電子トモグラフィー」という特殊な顕微鏡を使いました。

これは微生物を凍らせたまま、細胞の立体的な構造を見ることができる最新技術です。

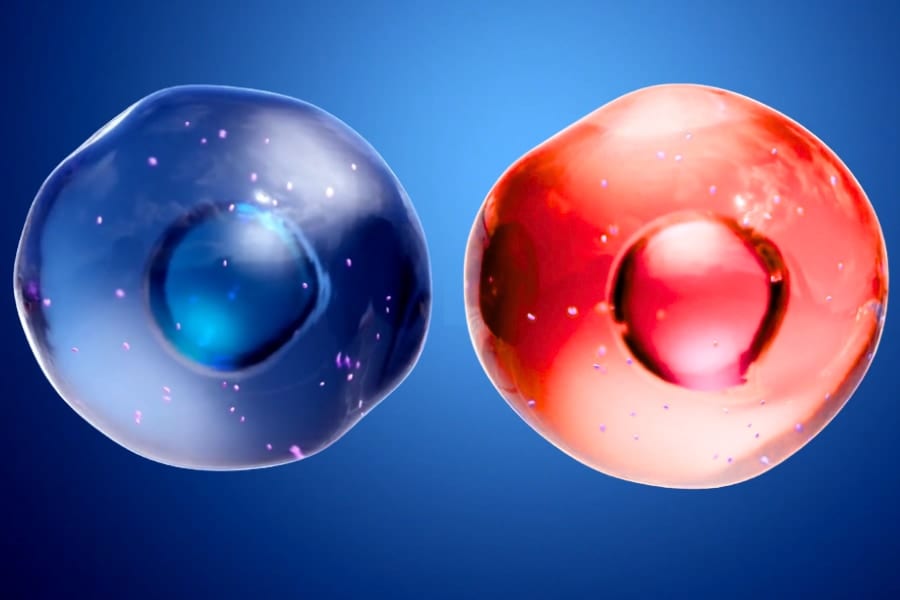

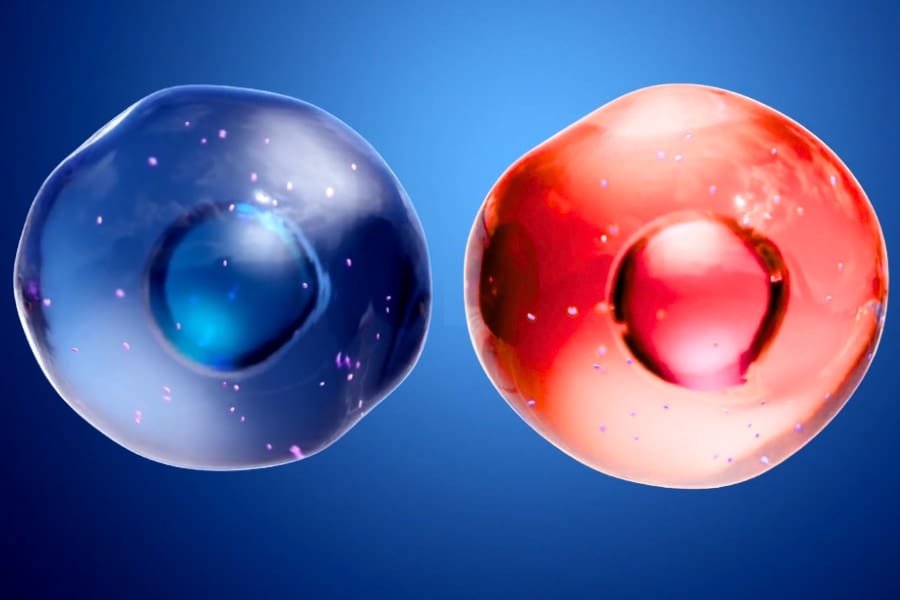

この観察で、古細菌の細胞は驚くべき特徴を見せました。

まず細胞本体は丸く、そこから細胞質が入った細長い管のような突起が伸び、いくつもの細胞が数珠つなぎになっていました。

まるで細胞同士がひもでつながったような、不思議な姿でした。

また、細胞表面には直径0.1μm(マイクロメートル、100万分の1メートル)ほどの小さな袋状の構造(小胞)が次々と生じていました。

これらの小胞同士や細胞本体とは、クモの巣のように非常に細い繊維でつながっていました。

さらに細胞内部には、幅が約4.5nm(ナノメートル、10億分の1メートル)の非常に細い糸状の構造(フィラメント)が観察されました。

真核生物が持つ「アクチン」と似たフィラメントは見られませんでしたが、細胞骨格(細胞を支える骨組み)を作るタンパク質である「チューブリン」の遺伝子は持っていました。

この遺伝子が古細菌の中でどのような働きをしているのかは、今後の研究で明らかになるかもしれません。

このような細胞内部の構造は、真核生物(ヒトや動植物のような複雑な生き物)の細胞構造と似ている部分があり、進化の過程を探る上でとても興味深い発見です。

一方、細菌側の細胞にも重要な特徴がありました。

細菌から古細菌に向かって、ナノメートル単位の非常に細いチューブが伸びていて、古細菌の細胞や突起に直接つながっていました。

まさに「糸電話」のように細菌が古細菌にチューブを伸ばし、両者が直接つながっているのです。

さらに詳しく調べると、このチューブの付け根には膜を貫くタンパク質複合体が見え、細菌が組み立てたナノチューブで古細菌に接続していると考えられます。

つまり、細菌が自分から古細菌に向かって「ホース」を伸ばすように、積極的につながっているのです。

ゲノム解析(遺伝子を調べること)の結果から、この古細菌と細菌はお互いに役割分担をしていることも判明しました。

古細菌は栄養を分解してエネルギーを作る際に、水素ガスや酢酸、ギ酸などを副産物として作ることができます。

一方で細菌はこれらを利用して成長することができ、さらに古細菌が自分で作れないビタミンやアミノ酸を合成できます。

このため細菌は古細菌にとって栄養を供給する役割を果たしている可能性があります。

こうして、古細菌がエネルギーを作って細菌に渡し、細菌が栄養を作って古細菌に渡すという、お互いが得意分野を活かしあった関係が生まれていると考えられます。

このような関係は専門用語で「合成栄養(シントロフィー)」と呼ばれ、以前から仮説として知られていたものです。

今回の観察で、この関係が実際に存在する可能性が示されました。

ただし、観察されたナノチューブが本当に栄養やエネルギーを直接やり取りする通路になっているかどうかは、今後さらに詳しい研究が必要です。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)