3万年前の道具箱の中身を徹底分析

ふつう旧石器時代の遺跡で見つかる道具は、長い年月の間に色々な時代や多くの人々が残したものが混ざってしまい、「誰が」「いつ」「何に使ったか」をはっきり示すことはほとんどありません。

たとえば、あるキャンプの跡から石器が出ても、そこが長い間に何度も利用されていれば、たくさんの人が使った道具が重なってしまい、どの道具が誰のものか特定することは難しいのです。

しかし、今回チェコ南部のミロヴィツェ第IV遺跡で見つかった道具セットは、そうした一般的な状況とは大きく異なっていました。

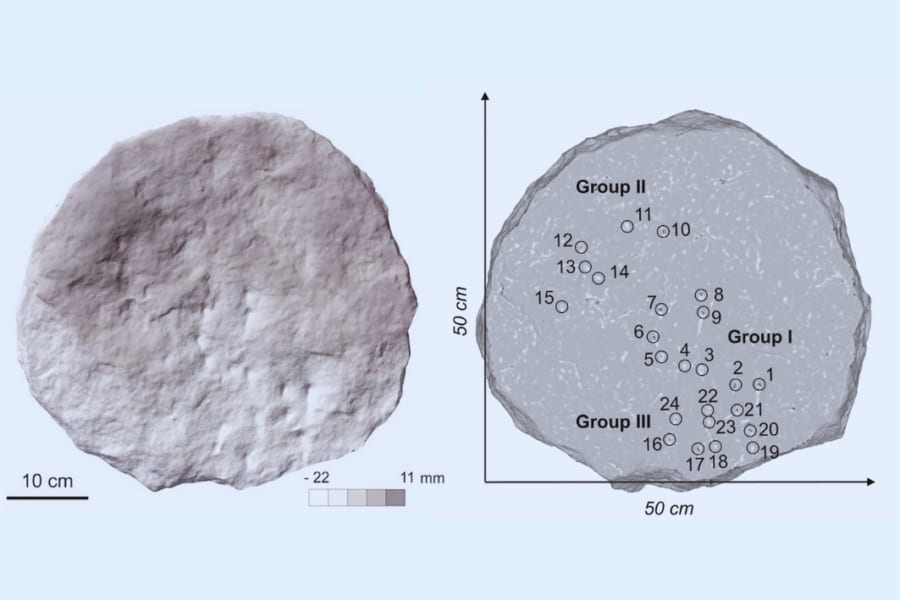

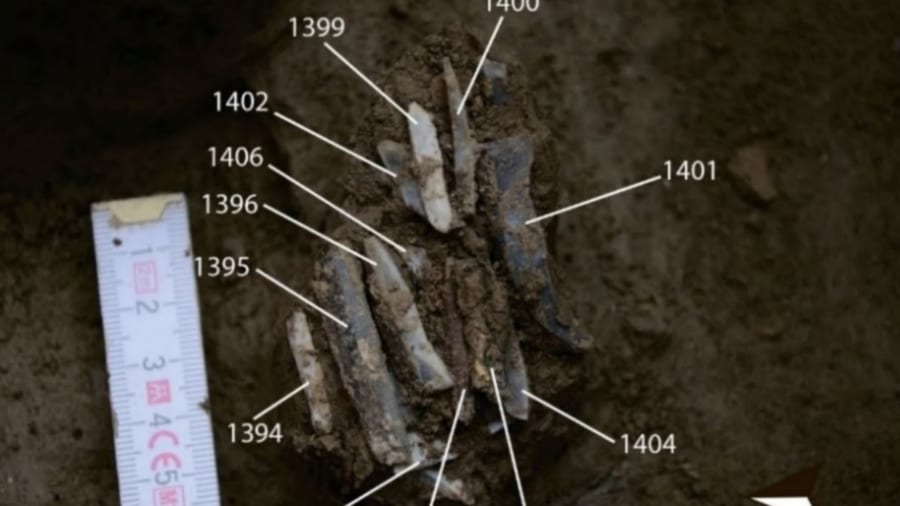

なんと、合計29個もの小さな石器がひとつの塊として出土したのです。

これは例えるなら、約3万年前に暮らしていた狩人が使っていた「個人用の道具袋」を、そっくりそのまま手に入れたような貴重な発見なのです。

研究者はまず、これらの石器の表面を顕微鏡で詳しく調べていきました。

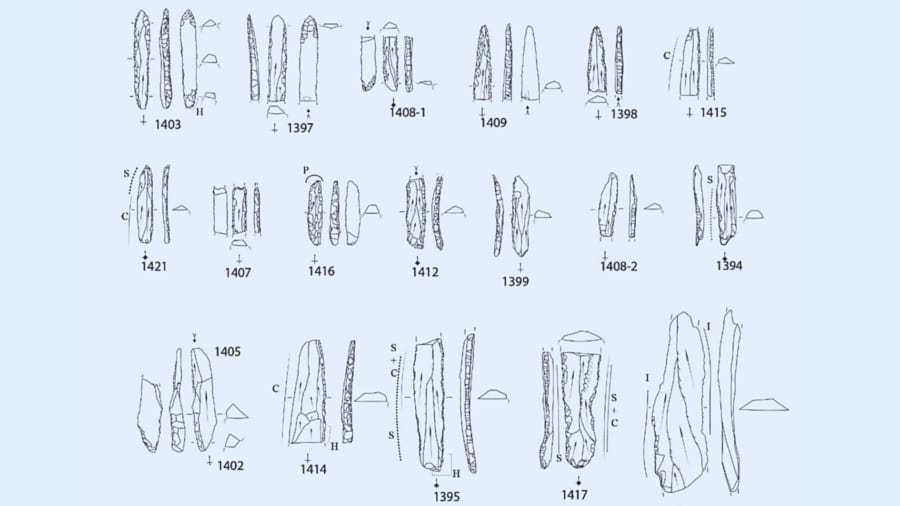

すると、ほとんどの石器(29個中25個)に「使われた跡」が残っていることが確認できました。

これは、石器が実際に動物の皮や肉を切ったり、木や骨を削ったり、さらには何かに穴を開けたりするのに使われていた証拠です。

さらに興味深いことに、刃の部分を柄に装着した「ハフティング」 と呼ばれる跡も、29個中4個の石器で見つかりました。

つまり、この狩人は石器を手で直接握るだけでなく、木の棒などに固定してナイフや槍・矢の先端として道具化していた可能性があります。

なかでも特に注目すべきなのが、先端が尖ったタイプの小型石器です。

これは動物を狩るときに使う投げ槍や矢の先端に使われた可能性がありますが、狩りで獲物に当たった衝撃によって特有の形で破損するため、顕微鏡で見るとその痕跡がわかります。

今回、6点の石器にそうした痕跡が見つかりました。

ただし、このうち明確に投げ槍や矢の先として使われたと痕跡がみられたのは1点のみで、他の5点は「投げ槍や矢に使われた可能性がある」というレベルの結果でした。

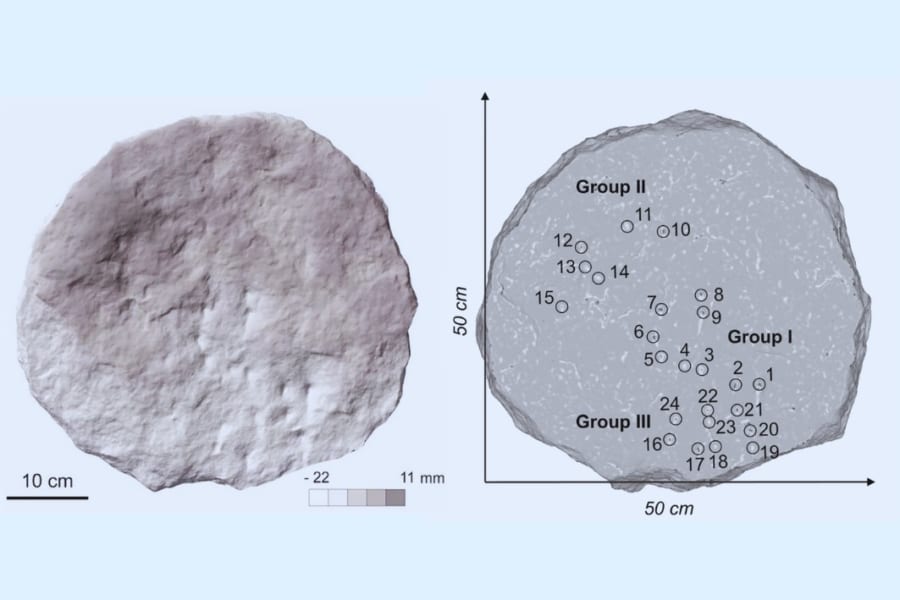

次に、研究者は「石器の材料」に注目しました。

石器は基本的に「石」を削って作りますが、実はその石はどこでも簡単に手に入るわけではありません。

ただ石を見ただけでは、どこで取れたものかを正確に判断するのは難しいため、「レーザーを使った元素分析」という特別な方法を用いました。

これは石の成分をレーザーで測定し、石ごとの特徴的な「化学的な指紋」を調べる方法です。

こうすることで、どの石がどの地域から来たのかをかなり正確に知ることができます。

この分析の結果、石器の大部分(29点中19点)は「フリント」と呼ばれる火打石でした。

このフリントは遺跡の北側約130kmも離れたチェコ北部やポーランド付近の氷河堆積物から運ばれてきたものでした。

さらに「ラジオラライト」と呼ばれる珪質岩も7点含まれており、こちらは南東のスロバキア西部(約100km離れた地域)の石に成分が近いことが分かりました。

このようにして研究者たちは、石器セットに含まれる石が非常に広い範囲から集められたことを明らかにしたのです。

ほかにも、カルパチア山脈付近で産出するチャートという石や、オパールなども見つかっており、道具セットは多種多様な産地の石で作られていました。

もう一つ面白い発見がありました。

道具セット29点の中で、同じ一つの石から割れた破片同士が確認できたのは、わずか1組だけだったのです。

これはつまり、この狩人がそれぞれの場所で石器を作り、旅の途中で必要な道具を継ぎ足しながら持ち歩いていたことを意味しています。

まさに「旅する道具箱」だったのです。

最後に、研究者はこの道具セットが地中に残された理由について考えました。

一つの可能性として、遠征先で道具が壊れてしまった時も、狩人は石器の破片を捨てずに再利用し、少しでも長く使えるように節約していたのではないかと推測しています。

やがてキャンプに戻った際、この道具セットは役目を終えてまとめて捨てられたり、うっかり紛失されたりしたのでしょう。

実際に石器の周囲には、元々道具を入れていたと考えられる有機質のケース(袋)の直接的な痕跡は見つかっていませんが、石器がまとまっていた状況から、何らかの袋に収納されていた可能性は十分にあります。

研究者はこの貴重な道具セットに対し「マイクロ発掘」と呼ばれる細かな調査を行いました。

その結果、この狩人がどのように石器を使いこなし、どのように節約・再利用をして暮らしていたかという、3万年前の「個人の物語」が鮮やかに浮かび上がったのです。

さらに、この道具箱に入っている石器をよく見ると、ちょっと奇妙なことに気づきました。

29個の石器のうち、「同じ石から割り出された破片同士」が一致したのはわずか1組だけだったのです。

ふつう、一つの場所でまとめて石器を作る場合は、同じ石から取れた破片がもっと多く含まれるはずです。

つまり、このセットの石器は「その場でまとめて作られた」のではなく、狩人が旅や狩りをしながら様々な場所で手に入れたり、他の人から受け取ったりした道具を「自分の道具袋」に集めたものと考えられるのです。

こうした細かな調査結果から、この道具セットの持ち主である狩人は、かなり長い距離を移動しながら生活していたことが見えてきました。

遠出をするときには、必要最低限の道具だけを袋に入れて持ち歩き、動物の狩りや食料の解体、毛皮の加工といった色々な作業にそれらを使ったのでしょう。

しかし、道具は使えば当然消耗していきます。

石器が割れたり欠けたりすると、その破片を新しい道具として再利用したり、可能な限り研ぎ直して再び使ったりしました。

これは資源が限られた環境で生活するための「節約の工夫」と言えます。

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)