測定のズレを補正する大規模な手法

「ADHDの脳は普通の人とは違うのか」という問いは、長年にわたり科学者たちを悩ませてきました。

これまでADHDの脳構造をめぐる世界中の研究では、「脳に違いがある」と報告されることもあれば、「違いはほとんどない」とされることもあり、結果が分かれていました。そのため、研究者の間でも「ADHDの脳にどんな特徴があるのか」をめぐって長く議論が続いてきました。

ADHDの人の脳に構造的な違いがもしなかった場合、社会では「ADHDは特別な脳の特徴がある病気ではなく、行動や心理、環境の影響によって現れる個性のひとつ」と理解され易くなります。この場合、「本人の努力や親の育て方次第なのではないか」という解釈をする人も出てくるかもしれません。

しかし、もし脳構造に明確な違いがあった場合、ADHDは「脳の発達や生物学的な特性として生まれる体の特徴」だということになります。この場合、ADHDの持つ特性を「やる気の問題」や「甘え」だと解釈することはできなくなります。

このように、「脳構造の違いがあるかどうか」は、ADHDへの社会的な認識の仕方や支援体制、また治療のターゲットに大きな影響を与える重要な要素になるのです。

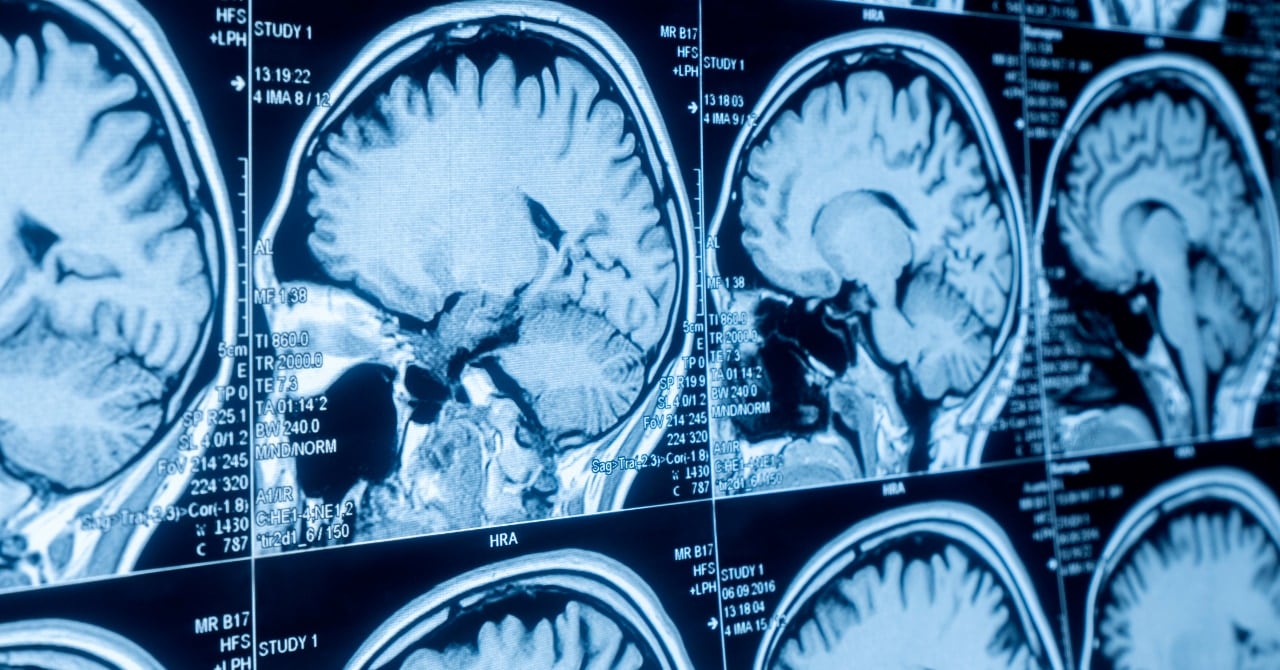

ではなぜ脳構造の違いを調べた結果にバラつきがあるのでしょうか? その大きな原因は、「MRI(磁気共鳴画像)装置の違い」にありました。

MRIは医療現場でも使われている脳の断面写真を撮る機械ですが、メーカーや設置場所、調整方法によって写り方や数値が微妙に異なります。

たとえば、同じ子どもが違う病院でMRI検査を受けたとき、機械ごとに脳の大きさや形がわずかに違って見えてしまいます。

このため、世界中からたくさんのデータを集めても「本当にADHDの子どもとそうでない子どもの間に違いがあるのか」「ただの測定のズレなのか」を正しく比べることが難しいという課題がありました。

そこで今回、研究チームは「TS法(トラベリングサブジェクト法:Traveling-Subject Harmonization)」という方法を用いました。

この手法は、同じ被験者に複数の大学や病院の異なるMRI装置で順番に脳の撮影を受けてもらい、装置ごとに生じるわずかなデータのズレ(ノイズ)を正確に測定することで、全てのデータに補正を加えるというものです。

これは理屈としてはばらつきを補正する非常に優れた方法ですが、実際には大規模な協力体制と多くの技術的・資金的なサポートが必要となるため、これまで本格的に実施されることはありませんでした。

今回の研究では、複数の大学が協力し、このTS法を全国規模で初めて本格的に導入したというのが大きなポイントです。これによって、ADHDの子どもたちとそうでない子どもの脳画像を、公平な基準で比較できるようになったのです。

研究グループはこうして、ADHDの子どもとそうでない子ども、計294名(ADHDの子ども116名、定型発達(健常)児178名)の脳画像を比較しました。ここでは、年齢や性別、知能指数(IQ)などの違いも統計的にしっかり調整されています。

ではADHDは本当に脳のつくりに違いがあったのでしょうか? これまで曖昧だった部分がここから明らかになりました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)