「加速」と「温かさ」――その意外な関係

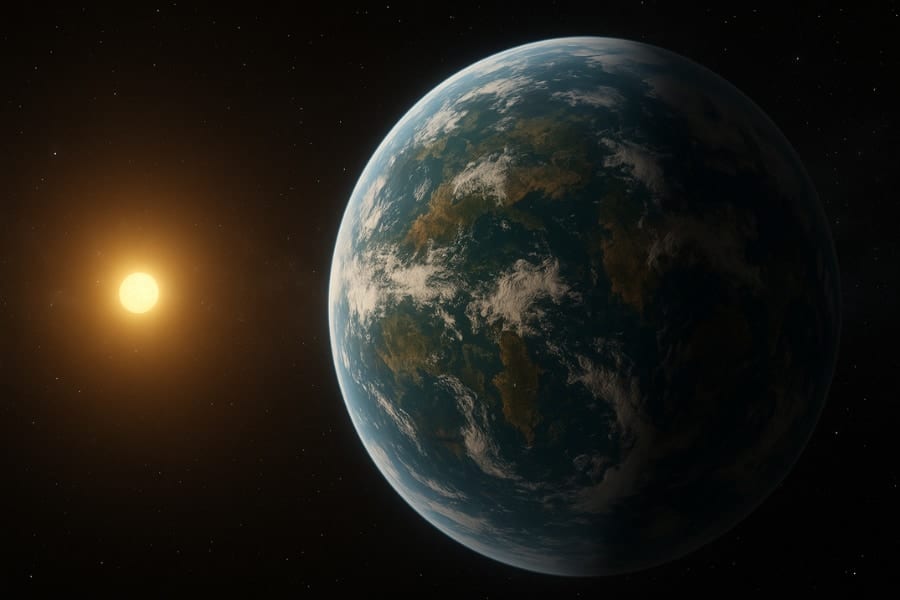

私たちが暮らす空間(真空)には、何も存在しないように感じられます。

しかし量子の世界では、真空ですらエネルギーが常にゆらめき、粒子と反粒子が一瞬生まれては消える「量子ゆらぎ」で満ちています。

この真空のゆらぎは、「静かな水面に立つさざ波」のようなものです。

そして、このさざ波の見え方は、観測者の運動状態によって異なることが理論的に予言されています。

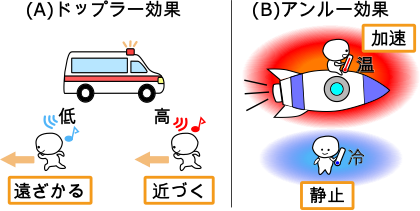

このような「観測者の運動によって世界の見え方が変わる」現象は決して荒唐無稽ではありません。

例えば、救急車のサイレンが近づいたり遠ざかったりすると、音が高く聞こえたり低く聞こえたりします。

さらにアインシュタインの相対性理論では、光速に近い速度で移動する宇宙船の中にいる観測者からは、周囲の世界の時間が遥かに速く進んでいるように見えるとされています。

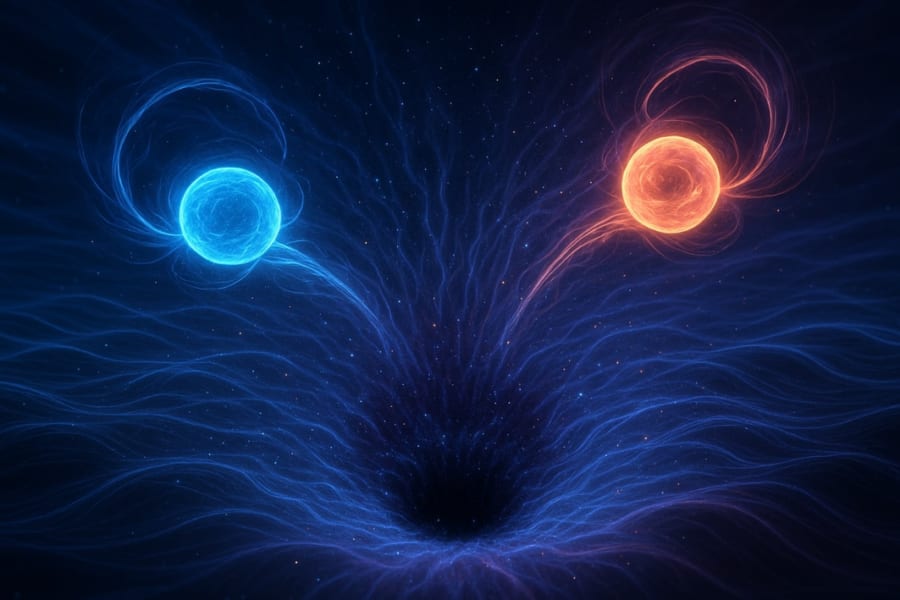

つまり、静止している人から見れば絶対零度(0K)の冷たい真空が、猛烈に加速する人からはあたかも温かい湯に浸かったように見える――加速によって「幻の熱」が現れるというアンルー効果も、同様にあり得る現象だということです。

コラム:加速しているとなぜ真空が暖かく感じるのか?

真空とは普通、「本当に何もない空っぽの空間」のことを指します。しかし現代の物理学では、真空という空間は完全に静かで空っぽなのではなく、目に見えないごく小さなエネルギーの揺らぎ(ゆらぎ)が、静かに満ちていることが知られています。 この「ゆらぎ」とは、まるで何もない湖面に、ごく小さな波が無数に立っては消え、立っては消えているようなものです。普段私たちが止まっている状態では、この微小な波はあまりにも小さく短時間で消えてしまうため、まったく気づくことはありません。

「観測器(検出器)」が真空のゆらぎとやり取りする装置のようなものだとすると、ゆらぎは不断に発生しては消えていく“揺れ”ですが、検出器はそれを“吸収”したり“戻したり”する可能性を持っています。そのとき、どのゆらぎを吸収するか/戻すかという比率(確率)が、検出器の応答を決めます。通常、観測器が等速運動していると、その吸収と戻す確率はゆらぎの振れ幅や時間スケールに沿ってバランスしており、「熱のようなパターン」は現れません。ゆらぎは小さすぎて、また変動が速すぎて、まとまった温度として感じられない状態です。

加速によって物体が真空のゆらぎが熱に感じる様子。単純な摩擦とは大きく違う量子的な現象です / Credit:川勝康弘 ところが、もしあなたが一定の加速度で猛烈に動いているとしたら、何が起きるでしょうか。加速するということは、自分の速度をどんどん上げていくということですが、実はこれが重要です。高速で移動し加速を続けると、検出器とゆらぎとのやり取りが大きく変化し、ゆらぎを吸収する確率とゆらぎを戻す(放出する)確率の比率が大きく変化し、まるで温かい場で粒子が出入りする際の確率分布と同じ形を取るように「自然に整う」わけです。言い換えれば、観測器の応答が熱のある環境での応答と同じ“統計の型”にそろうのです。これが、加速する観測者が真空を熱浴のように感じる、いわゆるアンルー効果の核心です。

温かい場にある粒子は、ある確率で場から吸収され、またある確率で場に戻るような振舞いをします。加速観測者にとって、ゆらぎとの応答がそのような振る舞いを示すようになるということは、観測器内から見ると「まるで温かい場がそこにあるかのように」振る舞っている、ということです。

観測者の動きが、ゆらぎを“熱的に見せるフィルター”になるといってもよいでしょう。

もちろん、加速したからといって自分の体が実際に熱を帯びるわけではありません。

あくまで観測者の動き方が異なるために真空が「温かく見える」だけです。

しかし、この見え方の違いを生むのが、量子ゆらぎによる粒子の生成という量子効果なのです。

この不思議な幻熱は、アインシュタインの相対性理論と量子論が交わる「宇宙の根源」に関わる重要な現象とされています。

そのため実験的にアンルー効果が確認できれば、両理論をつなぐ大きな一歩となり、時空や真空の本質に迫る可能性があります。

ところが、アンルー効果を実際に観測することは極めて難しい課題でした。

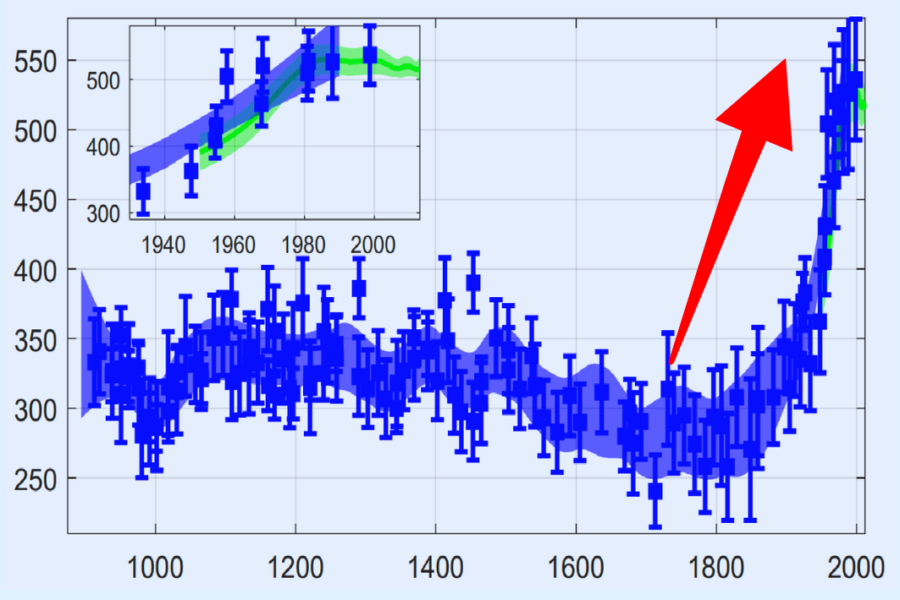

わずか1ケルビンほどの「温かさ」を捉えるためには、なんと10^20 m/s²(地球の重力加速度の約100京倍)という想像を絶する加速度が必要だと見積もられています。

この途方もない加速を人工的に作り出すことは、現代の技術では不可能です。

そのため、アンルー効果は長らく「理論上は存在しても実際に観測できない幽霊」のような現象として扱われてきました。

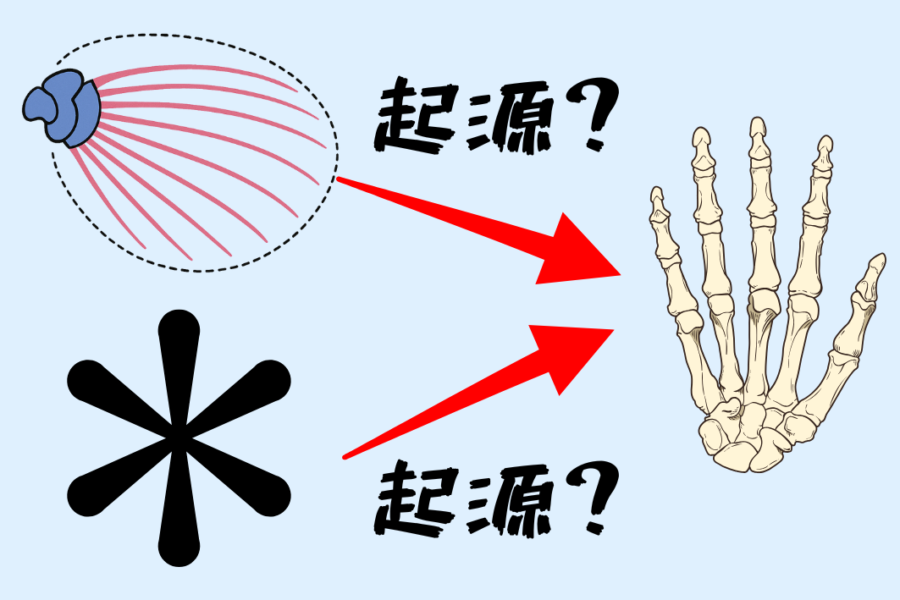

しかし近年、この難題を崩すアイデアとして「円運動」に注目が集まっています。

観測装置自体を超高速で小さな円を描くように回転させれば、効率よく莫大な加速度を作り出せるからです。

円運動の加速度は回転半径が小さいほど大きくなり、極限まで半径を小さくすれば、アンルー効果の観測が可能な加速環境を実現できると考えられます。

実際に電子や原子を円運動させたり、特殊なレーザーを用いたりと、さまざまなアイデアが提案されています。

しかし、肝心の「どうやって幻熱を測るか」という技術的な課題が残っていました。

観測者を加速させても、そのわずかな「ぬくもり」を実際に捉える方法がなかったからです。

この長年の課題に、広島大学の片山春菜助教らの研究チームが挑んだのです。

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)