オオカミと近縁の犬種ほど「遠吠え」で返答した!

本研究では、イヌの反応の差における遺伝的影響を調べるため、オオカミと遺伝的に近い犬種からオオカミと遠縁の犬種まで様々な種類をテストしました。

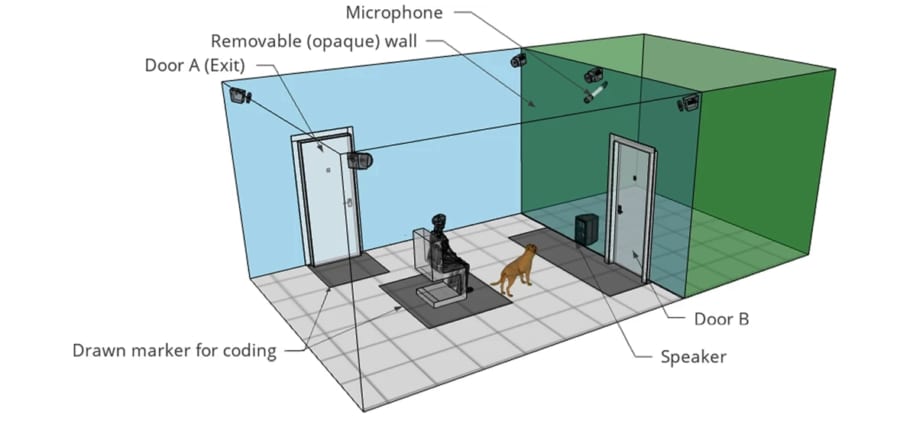

実験では68頭の飼育犬を対象に、それぞれ飼い主と一緒に室内に入ってもらい、壁の裏に設置したスピーカーから野生オオカミの遠吠えを流しています。

その結果、オオカミと近縁の犬種ほど、遠吠えに対して遠吠えで返答する傾向が強いことが分かりました。

反対に、遺伝的にオオカミから遠い犬種は遠吠えを返すことがなく、ワンワンと短い吠え声を繰り返す「バーキング(barking)」で反応する傾向が強かったそうです。

これについて研究主任のファンニ・レホツキ(Fanni Lehoczki)氏は、オオカミの近縁種は遠吠えに対して”オオカミ”自体とコミュニケーションを取ろうとしており、遠縁種はバーキングによって身近にいる”飼い主”に危険を知らせようとしているのかもしれないと述べています。

しかし興味深いことに、この遺伝的要因による反応の違いは5歳以上の成〜老犬にしか見られませんでした。

5歳以下のイヌでは犬種に関係なく、オオカミの遠吠えに対し自分なりの遠吠えのような発声を返しており、どの犬種にも潜在的には遠吠えをする能力があることを示唆しています。

5歳以上になると、遠吠えの必要がない習慣や経験から(特に現代種は)遠吠えをしなくなるのかもしれません。

さらに面白いことに、オオカミの遠吠えに対して遠吠えで返した近縁種は、口を舐めたり、震えたり、排尿したりといったストレス反応をより多く示したのです。

レホツキ氏は「遺伝的に近しいために、近縁種はオオカミの遠吠えにコードされた情報を正しく理解し、処理している可能性がある」と指摘します。

つまり、近縁種はオオカミの遠吠えを「群れが迫ってくる危険なサイン」として捉え、それに対して生理的なストレス反応を示し、危険の回避のためにオオカミに通じる遠吠えで返答していると考えられるのです。

したがって、研究者は近縁種の遠吠えの意味について、怖がって「こっち来んな!」と叫んでいるのかもしれないと述べています。

対照的に、遠縁種は遠吠えの意味やオオカミの危険性を知らないので、遠吠えでの返答をしないのでしょう。

その代わりに「怪しいヤツが近くにいるかもしれない」と飼い主に知らせるために、ワンワンとバーキングをしていると予想されます。

この研究は、オオカミの遠吠えに対する飼い犬の反応を詳しく調査した最初の成果です。

これらの結果は、人間による家畜化と交雑がイヌの鳴き声の使い方を根本的に変えた可能性を示唆しています。

一方で、この研究はまだ相関関係を示したに過ぎず、結論を急ぐ前に解消しなければならない疑問点があります。

というのも、現代の近縁種は屋外での作業犬であることが多く、屋内でペットとして飼われる遠縁種とは違い、より長い発声(遠吠え)がコミュニケーションとして有用であると考えられるのです。

つまり、遠吠えをするかしないかは、遺伝的要因よりも飼育の環境的・社会的要因が大きく関係している可能性があります。

チームはこの点を解決するために、かつて家畜化されたイヌが再び野生化し、主なコミュニケーション法をバーキングから遠吠えに戻した実例を調査する必要があると話します。

たとえば、ディンゴは約8000年前に家畜犬から野生に戻り、現在では仲間を見つけるために遠吠えを使うことが知られています。

(ディンゴはオーストラリア大陸を中心に生息するタイリクオオカミの亜種で、広義では野犬に分類される)

こうした例を詳しく調べることで、イヌにおける鳴き声の進化をより深く理解できるようになるでしょう。

実験の様子はこちらの動画からご覧いただけます。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)