なぜヒトだけが言語を巧みに操れるのか?

言葉を巧みに操り、世界中で何千もの言語を駆使してコミュニケーションを行うのはヒトだけです。

動物の中には多種多様な音声シグナルを持つものがいますが、ヒトほどに複雑な「文法」や「意味」を意図的に扱える存在は確認されていません。

では、なぜヒトはこれほど高度な言語能力を手に入れることができたのでしょうか。

この問いに対して、「脳の構造的特長」や「社会性の発展」といった要因が語られることは多いものの、近年の遺伝子研究は、わずかな遺伝子変化が動物の音声行動や認知能力を大きく左右する可能性があることを浮き彫りにしてきました。

その代表例が「FOXP2」という遺伝子です。

FOXP2が変異するとヒトにおいて言語障害が起こるほか、マウスや鳥などの動物モデルでも発声パターンに変化が生じることが報告されています。

こうした研究成果は、「動物における音声行動の制御機構」と「ヒト独特の言語機能」を遺伝子レベルで結びつける重要なヒントを提供してきました。

一見して“言語”とは無縁そうな動物の鳴き声に、実は「発声のタイミング」や「周波数変化」、「シラブルの組み合わせ」といった巧妙な制御が潜んでいることが、次第にわかってきたのです。

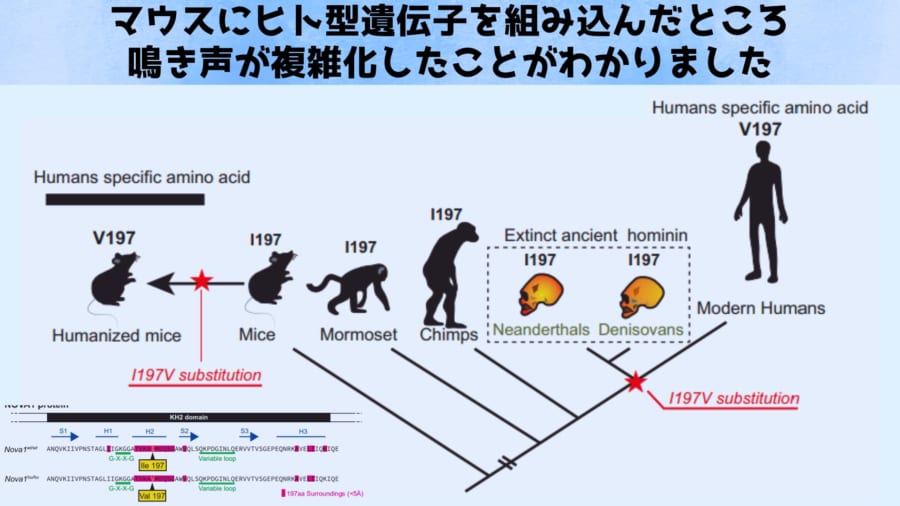

また、このFOXP2に限らず、ネアンデルタール人やデニソワ人から得られた古代DNAとの比較研究によって、ヒトだけがもつ微妙な遺伝子変異がいくつも明らかにされています。

NOVA1もその候補の一つです。

NOVA1は脳の神経細胞で、RNAの「切り貼り」(スプライシング)を担う“RNA結合タンパク質”をコードしており、神経回路の配線やシナプス形成に影響を与える重要因子とされています。

現生人類ではNOVA1に単一のアミノ酸変異が入り、古代型ヒト(ネアンデルタールやデニソワ)や他の哺乳類とは異なるバージョンが定着しているというのです。

こうした“小さな遺伝子変異”がもたらす影響は侮れません。

というのも、脳内の遺伝子スプライシングはほんのわずかなズレでも、神経細胞どうしのやり取りや回路形成に大きな変化を生じさせることがあるためです。

実際、培養細胞やオルガノイド研究では、NOVA1にヒト型変異を導入することで、電気活動や細胞分化に差が生まれる可能性が指摘されています。

もし、こうした細胞レベルの違いが、最終的には「複雑な音声コミュニケーション」――ひいては「言語」の発達につながるとすれば、それは人類進化の大きな謎を解く糸口になるかもしれません。

とはいえ、ヒトの脳を直接使って実験するわけにはいきません。

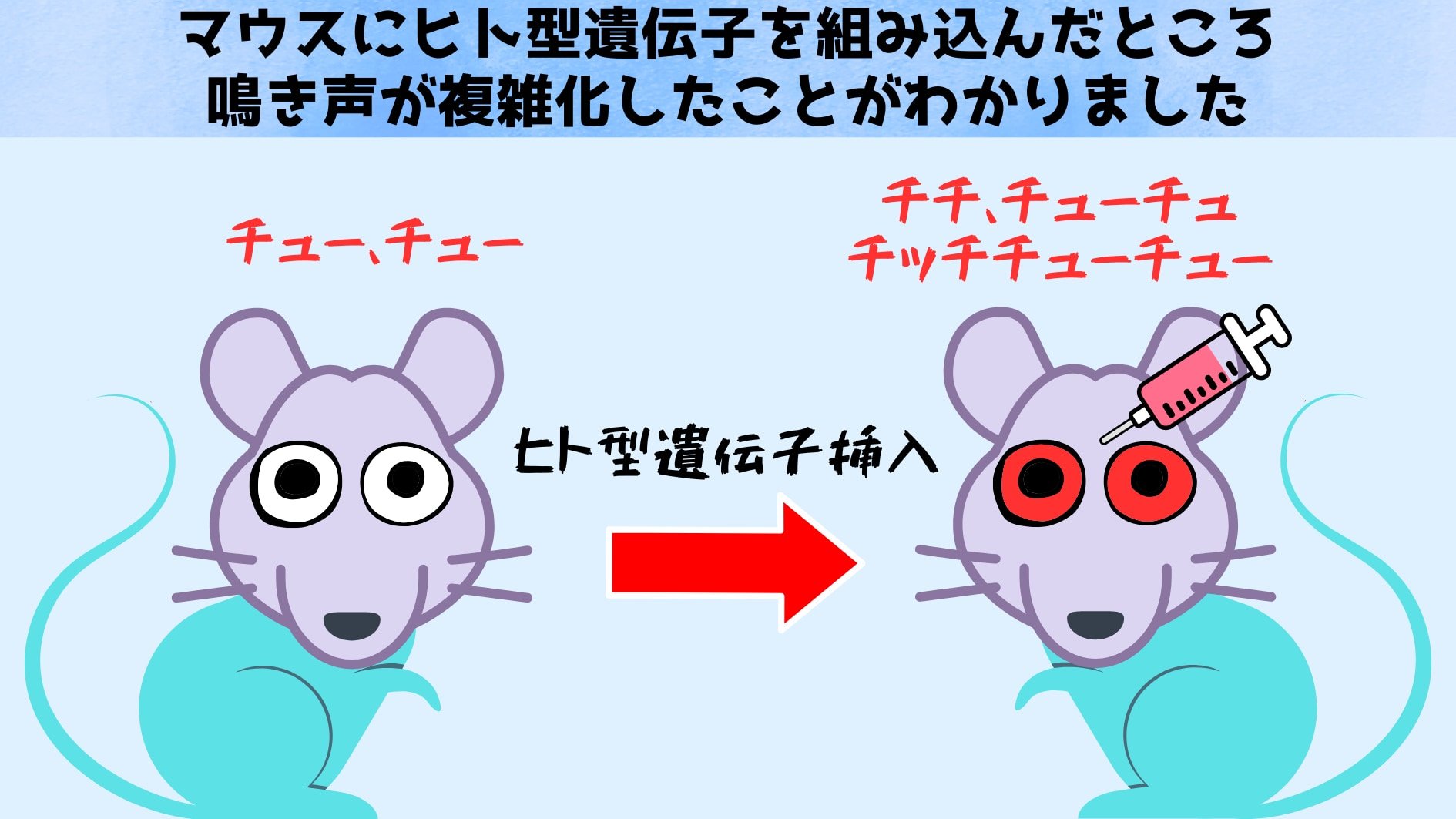

そこで手がかりとなるのが、遺伝子改変が容易で、また鳴き声(超音波)を分析しやすいマウスです。

FOXP2の事例でも、ヒト型の置換を施したマウスが違った発声パターンを示すことが報告されており、遺伝子改変マウスを用いて「どのように発声行動が変わるか」を調べる手法が確立されつつあります。

NOVA1においても同様にマウスを“ヒト化”して発声や神経発達を解析すれば、ヒト特有の言語能力につながる遺伝的基盤を詳しく知る手掛かりとなるでしょう。

本研究は、まさにそうした狙いのもとに行われたものです。

ネアンデルタール人やデニソワ人のゲノムからは見つからない“現生人類ならではのNOVA1変異”をマウスに組み込み、それがどのように彼らの脳や行動を変化させるのかを徹底的に検証します。

わずか1か所のアミノ酸違いが、大きな言語進化の一端を支えていたのか――本研究はその可能性を探る重要な試みなのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)