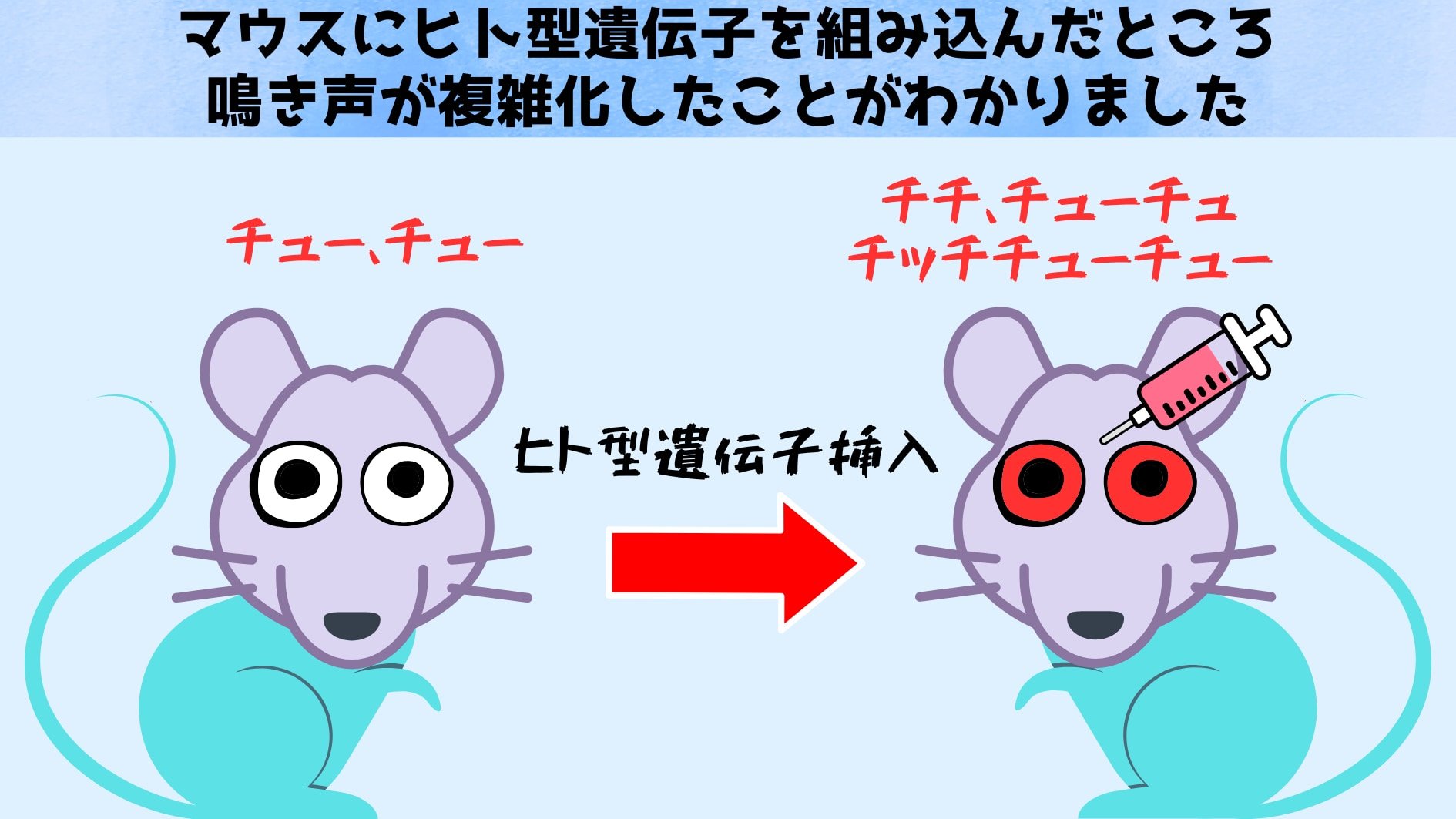

たった一か所の変異が大きな進化をもたらす

今回の研究結果は、「たった1か所のアミノ酸変化が脳の遺伝子発現やシナプス形成に微妙な影響を及ぼし、それが最終的には鳴き声の複雑性という行動レベルの違いを生む可能性がある」という事実を示した点で大変興味深いといえます。

言語機能は単一の遺伝子による単純な制御というよりも、複数の遺伝子がそれぞれ微妙に脳回路の構築を変え、その総合的な結果として高度な音声コミュニケーションが成り立っているのではないか、という見方を改めて強調する成果といえます。

実際にFOXP2遺伝子でも同様の「鳴き声変化」が報告されていることから、NOVA1やFOXP2をはじめとする複数の“言語関連遺伝子”の相互作用をより深く解明することが、ヒト特有の言語能力の進化を探るうえで重要になってきそうです。

今回のようにマウスを使って鳴き声のパターンを定量化する手法は、動物モデルでありながら「音声コミュニケーション」をある程度可視化できるため、今後も他の遺伝子や変異型モデルに適用されると考えられます。

とはいえ、マウスの鳴き声はいわゆる「言葉」とは異なるため、ヒトの複雑な言語能力と同列に語ることには慎重さが必要でしょう。

それでも、神経や発声にかかわるメカニズムを多角的に調べることで、言語障害の理解や治療に役立つ可能性もあると期待されています。

さらに、ヒトとネアンデルタール人の遺伝子差を“動物モデル”で再現し、その結果を比較する実験が広がれば、「ヒトがなぜこれほど高い言語能力を獲得したのか」という謎に一歩近づくかもしれません。

これからの研究では、同じ人間型NOVA1マウスをさまざまな社会的・環境的要因にさらしてみたり、脳の特定領域の神経活動を詳細に記録するなど、より深いレベルでの解析が期待されます。

他の言語遺伝子との相乗効果を調べたり、古代DNA技術による新たな発見と組み合わせたりすることで、ヒト特有の言語機能の起源と進化の過程がより明確に描かれていくことでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

脳に影響をあたえるたしたら、知性や集団性(リーダーとして群れを率いる能力)などの発展があるか研究してほしいですね。

シナプスの結合に変化があるかも興味深い。

改造されて頭が痛くて叫んでいたのかもしれない。

言葉を発せないだけでそういう実験のおもちゃにされるネズミもかわいそう。

動物みたいな単純化された鳴き声の生き物に余計な遺伝子足したせいでうまく鳴けなくなっただけって可能性は無いんだろうか…

脳をいじるタイプの遺伝子なはずだし