細胞の中の「リサイクル拠点」か?

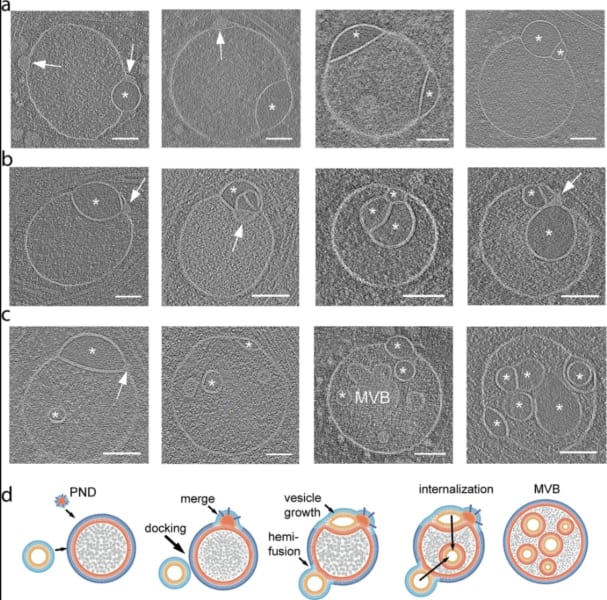

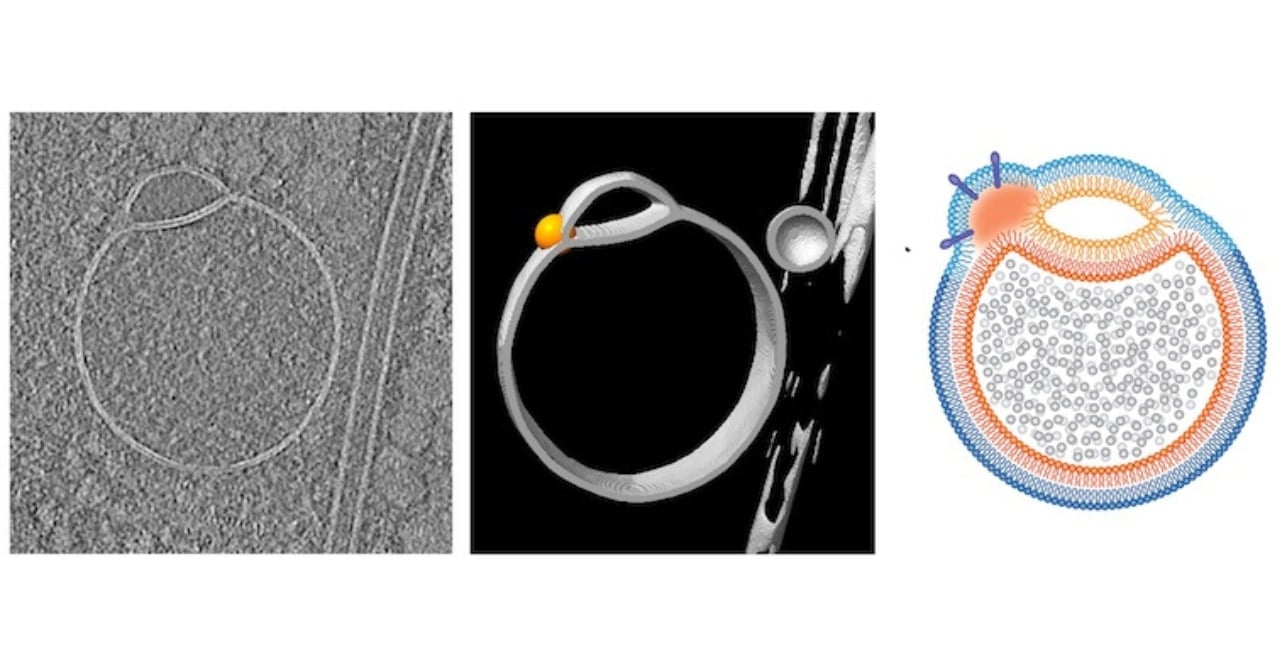

ヘミフュソームのもう一つの特徴は、その接合部に「ナノサイズの粒子」がくっついていることです。

この粒子は直径約42ナノメートル(1ナノメートル=100万分の1ミリ)で、タンパク質と脂質が混ざった「プロテオリピッド・ナノドロップレット(PND)」と名付けられました。

このPNDは、まるで小胞形成の“起爆剤”のような役割を果たしていると考えられています。

細胞内で自由に漂っていたPNDが、ある場所にとどまり、そこに小さな袋を生み出し、ヘミフュソームの形成を促している可能性があるのです。

つまり、ヘミフュソームとは「PNDがきっかけとなって生まれた、小さな袋が大きな袋にくっついた状態」とも言えるでしょう。

では、この構造は何のためにあるのでしょうか?

チームは、ヘミフュソームが細胞の中で「不要なものを集めて捨てるための新しいリサイクル拠点ではないか」と考えています。

実際、この構造は従来の分解ルートである「エンドサイトーシス(細胞が外から物を取り込む仕組み)」には関与していないことが、金ナノ粒子を用いた実験から明らかになりました。

研究者たちによれば、この小さな細胞小器官は、細胞が自らの内部で重要な物質を仕分け、再利用し、廃棄するための重要な役割を担っていると考えられています。

この新発見によって、こうした基本的な細胞の「お掃除」機能が障害される遺伝性疾患の仕組みを、科学者たちがよりよく理解できるようになる可能性があります。

「これは、細胞の中に新しいリサイクルセンターを発見したようなものです」と語るのは、バージニア大学の分子生理学・生物物理学部門のセハム・エブラヒム博士です。

「ヘミフュソームは、細胞が物質をどう梱包し、処理するかを管理する役割を果たしていると考えられます。これがうまく機能しなくなると、全身のさまざまな器官に影響を与える病気につながるかもしれません」

そのような疾患の一つが、ヘルマンスキー・パドラック症候群です。

これはアルビノ(白皮症)や視覚障害、肺疾患、血液凝固異常などを引き起こす稀な遺伝性疾患で、細胞が内部の物質を適切に扱えないことが原因とされています。

まだヘミフュソームの機能は解明を進めているところであり、どのように医療に役立つかはわかりません。

それでも今回の発見は、ただ新しい小器官が見つかったというだけではありません。

クライオ電子トモグラフィーという革新的な技術によって、これまで見過ごされていた構造――細胞の中の“小宇宙”が、初めて明らかになったのです。

研究者たちは今後、ヘミフュソームがどのように作られ、何をしているのか、どんな病気と関係しているのかをより詳しく明らかにしようとしています。

この“マフラーを巻いた雪だるま”が、細胞の中で何をしているのか。

まだ全貌はつかめていませんが、私たちの体の中には、まだまだ知られざる「ミクロの世界」が広がっているのだと、改めて感じさせてくれる発見です。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

細胞内をデフラグするときに一時的に物質を入れておく倉庫とか…。

へみふゅそーむ

言いにく!

明治の偉人たちだったら何と翻訳しただろう。

医学に貢献できるといいですね

新しい顕微鏡ができるたびに生命の未知機能が見えてくる‼️

全く面白くないしセンスもないし誤字にも気づいてないしそういうの書くのもうやめたほうがいいよ、自分ではセンスあると思ってるんだろうけど。

君は記事を書くことすらせずに批判するのか?

書いているものの台詞には思えない。

そして私はこれをセンスがない記事だと思わない。

君のコメントは誹謗中傷に当たる。

消したまえ。

何十光年離れた場所ではなくとも、我々の体の細胞にも、まだまだ分からない事があるのですね。

人類の知の冒険の旅は続く。

これからも、さまざまな発見のニュースを見るのが楽しみです。(少しは私もその発見に貢献したいなあ。無理かなあ?)

きゃりーぱみゅぱみゅ並に言いにくい

理科の勉強でまた問題画一つ増えた

この細胞内小器官は普通のリソゾームに該当するので,新たに名称を付けるほどのことはないと思います。PNDの由来もおそらく小胞体であり,やや電子密度が高いのは糖脂質だからでしょうか。

ところで,この参考文献に掲載されていた模式図は指輪の様な構造をしていたので驚きましたが,これは完全な間違いです。

なんとなくラーゼフォンを思い出した。