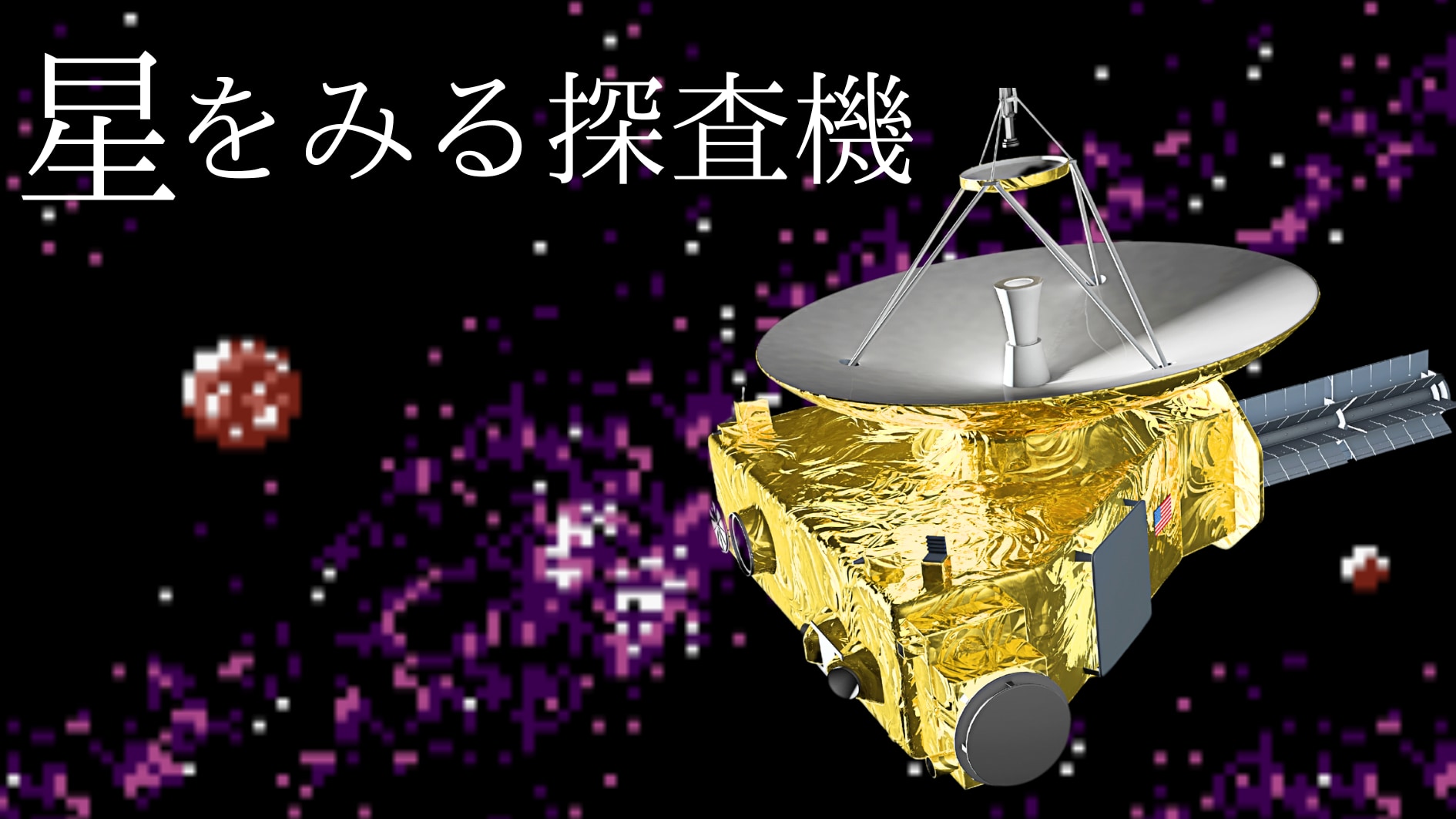

太古と同じく「星をみる」宇宙探査船

自分自身の位置を「星の視差だけ」で割り出せるのでしょうか?

この謎を解明するために研究者たちが最初に行ったのは、宇宙探査機ニューホライズンズの位置を利用した「巨大な目の幅」を確保することでした。

私たち人間が目を交互に閉じて指を見たときに、指が左右に動くように感じるのと同じ効果を、宇宙の規模で再現するためです。

人間の両目の距離はせいぜい数センチですが、ニューホライズンズは地球から約47.1天文単位(約70億キロメートル)という巨大な「目の幅」を持っていました。

これだけ離れた2つの地点から同時に星を見ることで、星の位置のズレ(視差)が明確に観測できるのではないかと考えたのです。

答えを得るため研究者たちは、まず地球に最も近い恒星「プロキシマ・ケンタウリ」と、6番目に近い「ウルフ359」という星を選びました。

プロキシマ・ケンタウリは地球から約4.246光年離れた赤色矮星で、ウルフ359も約7.9光年離れた赤色矮星です。

どちらも地球に近いため、視差が大きく現れると予測されました。

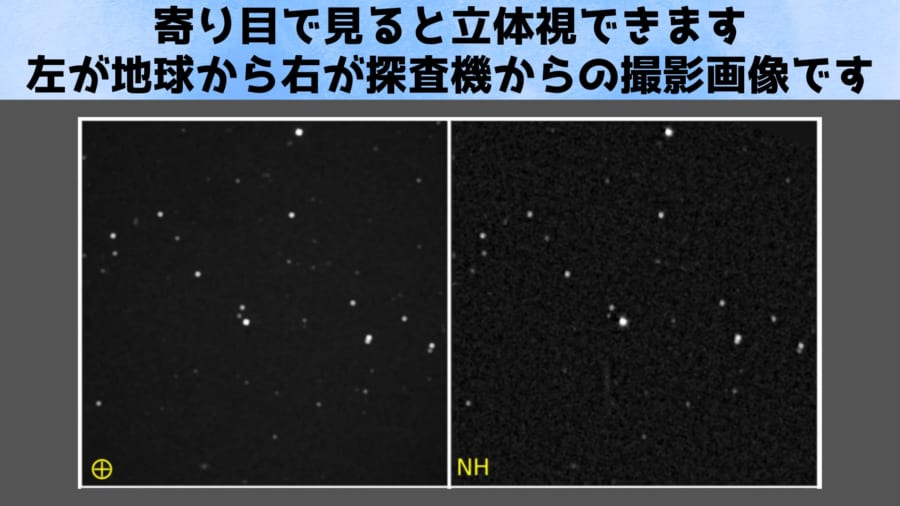

そして2020年4月22〜23日にかけて、ニューホライズンズが宇宙空間からこれらの星の画像を撮影しました。

同じタイミングで地球上の望遠鏡も、まったく同じ2つの星の写真を撮影します。

これにより、同時刻の星の見え方を「地球から見た場合」と「探査機から見た場合」で直接比較できるようにしたのです。

その結果はまさに予想通り、いや予想を上回るほど明確でした。

探査機が撮影した2つの星は、地球から見た位置と明らかにずれて写っていました。

そのズレを具体的な数値にするとプロキシマ・ケンタウリでは約32.4秒角、ウルフ359では約15.7秒角というものでした。

秒角とは何か?

「秒角(びょうかく)」という言葉は、天文学で星の位置や距離を表現するときによく使われる単位です。でも、この秒角という言葉は普段あまり耳にしないため、具体的にどれくらいの角度なのか、なかなかイメージしづらいかもしれません。まず、「1度」といえば身近にある角度の単位ですね。時計の文字盤を例にすると、時計の中心から12時の位置と1時の位置の間はちょうど30度です。この1度という角度をさらに細かく分けていくと、「分角(ふんかく)」という単位になります。そして、その1分角をさらに細かく60個に分けたのが「秒角」です。つまり、「1秒角」というのは、「1度の3600分の1」という非常に小さな小さな角度になります。これがどれくらい小さいのか、具体的な例で考えてみましょう。例えば、地上から見える月の見かけの大きさ(満月の直径)は、だいたい0.5度(約30分角)ほどです。月を3600個に細かく分割した、そのうちのたった1つが「1秒角」というわけです。このように、「秒角」とは、星の位置の非常に微妙なズレを表すのに適した極めて小さな角度なのです。

地上の望遠鏡と探査機の写真を並べて比べると、まるで星が背景の星空の前を動いているかのように、はっきりと位置が違って見えました。

こうして観測された視差のデータを使って、研究者たちは三角測量という方法で探査機の位置を計算しました。

三角測量とは、離れた2つの地点からある対象物を観測したときの角度の差をもとに、その対象物や観測地点の位置を割り出す方法です。

その結果、探査機ニューホライズンズが実際にいる場所と、星の位置を頼りに計算した場所のズレ(誤差)は、約0.44天文単位(約6600万km)となりました。

0.44天文単位とは、太陽と地球との距離(1天文単位=約1億4960万km)の半分弱に相当します。

また、太陽系の中心(太陽系重心)から探査機までの距離も、約0.27天文単位(約4000万キロメートル)の誤差範囲で求めることができました。

また、探査機が計算した方向(角度)についても、実際の方向とのズレは約0.4度という非常に小さいものでした。

満月の見かけの直径が約0.5度ですから、それより少ない角度の誤差です。

これは宇宙空間のスケールでは決して完璧な精度とは言えませんが、地球から遠く離れた探査機が、自分自身の位置を星の視差のみを頼りに測定した史上初めての成功例です。

さらに研究者たちは面白いことを発見しました。

多くの星を観測して位置を割り出すより、むしろ「最も近い2つの星」だけに注目した方が測位の精度が高くなることが分かったのです。

直感的には、多くの星を参照したほうが正確な気がしますが、実際には遠い星ほど視差が小さすぎて測定誤差が大きくなり、かえって精度を下げてしまいます。

最も近く視差の大きな星を厳選し、それを正確に測る方がよほど効果的だったという意外な結果でした。

実際、今回の実験でニューホライズンズが選んだプロキシマ・ケンタウリとウルフ359という「たった2つの星」が、将来の恒星間航法に最適な基準になる可能性が示唆されたのです。

では、この画期的な手法は実際にどの程度使えるものなのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)