結晶はどんな風に“呼吸”するのか

研究チームはまず、新しく考案した特別な金属酸化物の薄い膜(薄膜)を作るところから実験を始めました。

この薄膜は「SrFe₀.₅Co₀.₅O₂.₅」という名前がついていて、ストロンチウム(Sr)に加え、鉄(Fe)とコバルト(Co)がちょうど1:1の割合で含まれています。

薄膜とは、紙よりずっと薄いフィルムのようなもので、研究ではこうした薄い膜を使って実験を行います。

次に研究チームは、この薄膜を水素を少しだけ含んだガス(還元ガス)で加熱する実験を行いました。

温度は約400℃に設定しました。

これは、金属酸化物の酸素を抜き取る実験としては比較的低い温度です(一般には酸素を抜き取るのにもっと高温が必要になることが多いのです)。

すると、薄膜の中で不思議な変化が起こりました。

まず注目すべきことに、薄膜は台となる基板の上に張り付いたまま、わずかに縦方向にふくらむように伸びました。

そして、この伸びによって元々あった結晶構造(原子の規則正しい並び方)が変化し、新しく安定した構造へと姿を変えたことがX線回折という方法で確認されました。

ここで特に重要なのが、「結晶構造が変わる際にコバルトだけが変化し、鉄はほぼそのままだった」という点です。

具体的には、加熱によって酸素が薄膜の外へ抜け出すとき、薄膜中のコバルト原子だけが酸素を放出する働きをし、還元(酸素を失うこと)されました。

このとき、コバルト原子の状態は詳しい分析で、エネルギーが約1.65 eVだけ下がり、原子の電気的な性質(原子価)が約2.91+から2+に変化していることがわかりました。

一方で、鉄はこのような変化はほとんど起こらず、薄膜の構造を支える役割に徹していました。

つまり、この結晶は、酸素を貯めたり放出したりする「タンクの役割をするコバルト」と、薄膜の構造を支える「柱の役割をする鉄」が見事に役割分担した、一種のチームプレーの結果としてできているのです。

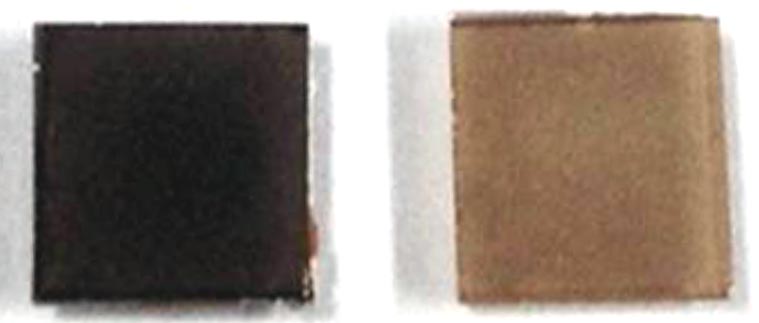

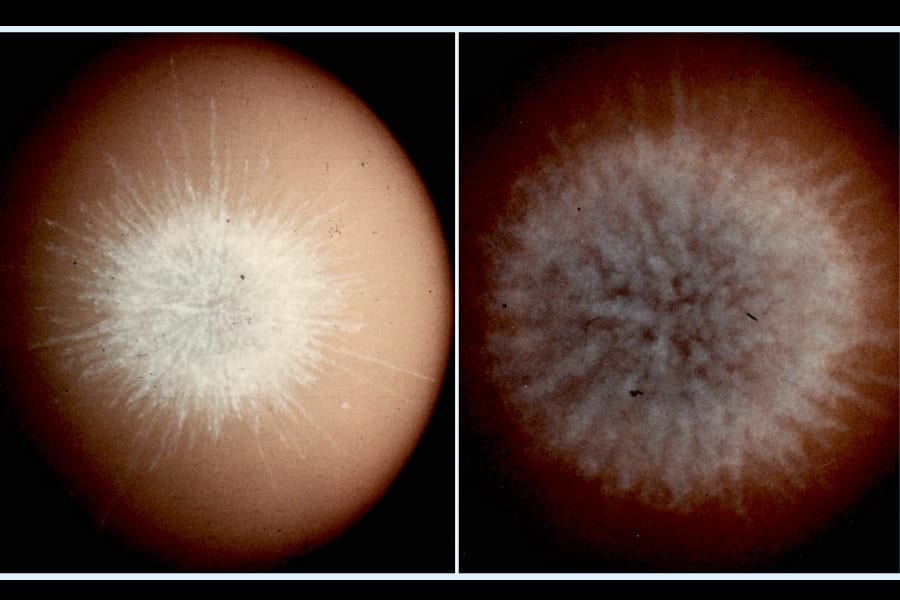

実際、この結晶の見た目は酸素の量によってはっきり変化します。

薄膜に酸素が十分に満ちている状態では、薄膜は濃い茶色(暗い色)をしています。

ところが、加熱して酸素を外に逃がしてあげると、薄膜はまるで曇りが晴れたかのように色が薄くなり、部分的に透明になります(バンドギャップという光を通す特性が2.47 eVから3.04 eVへと変化しました)。

その後、再び酸素を加えると、色や構造は元の状態に近いところまで戻りますが、完全に元通りになるわけではありません。

このように、「酸素を吐き出すと透明になり、吸い込むと色が濃くなる」という、まるで呼吸をしているかのような変化が起こるのです。

こうした透明度の変化は、薄膜の中で酸素の抜き差しが目に見える形で起こっている証拠でもあります。

さらに研究チームは、この薄膜が「酸素を出し入れするサイクル」を何回も繰り返せるかどうかを確かめるために追加の実験を行いました。

つまり、一度酸素を抜いて透明にした薄膜に、再び酸素を戻して元の色と構造に戻るかどうかをチェックしたのです。

結果は成功でした。

酸素を抜いては戻し、抜いては戻しを繰り返しても、薄膜の構造や色は元の状態に近いところまで戻ることを確認しました。

ただし、完全に元の状態に戻ることはありませんでした(理想的な完全酸化状態には戻らない)。

また、この「酸素の出し入れ」がうまく行えるのは、比較的低い温度(400℃前後)でのみということも同時にわかりました。

もし加熱温度を600℃以上にまで上げてしまうと、薄膜の結晶構造は乱れてしまい、酸素を戻しても元の状態には戻れなくなります。

これは高すぎる温度では結晶の中の規則正しい構造が保てず、崩れてしまうためです。

そのため、あくまで穏やかな条件下で安定して酸素の出し入れを繰り返せることが、この研究成果の特筆すべき点なのです。

研究チームはさらに細かな分析も行い、薄膜の中で酸素の移動にともなって「還元前の構造」→「酸素が抜けた還元後の構造」→「酸素が再び入って戻った構造」の3つの状態がはっきり存在し、その間を何度も安定して行き来できることを確認しました。

こうして研究チームは、「酸素を出し入れする結晶」が現実に可能であることを、目に見える形で証明したのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)