なぜ長生きできるのか?

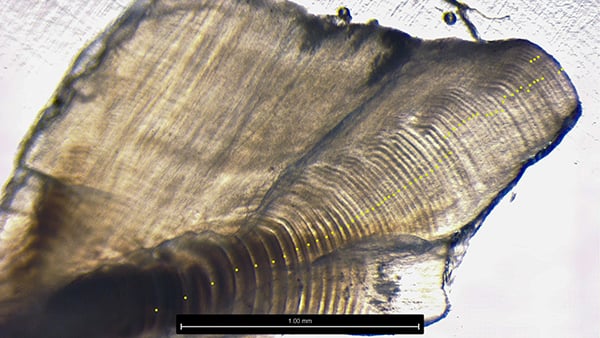

木の年輪で樹齢を読むように、魚の年齢は耳の奥にある「耳石(じせき)」で推定します。

耳石は炭酸カルシウムからなる小さな“耳の石”で、成長とともに層が重なり、冬ごとに輪が1本ずつ増えます。

今回の個体では、この輪が62本。

長寿魚では耳石が最も確からしい指標です。

一方、寿命の短い魚では、背びれの棘やウロコの年輪を読む手法がよく使われます。

では、なぜレイクトラウトはここまで長生きできるのでしょうか。

鍵は、スペリオル湖という“やせた”生態系にあります。

平均水面温度は摂氏約4度、平均水深は約147メートル。

栄養塩が少ない低生産性の水域では、生き物は「ゆっくり育ち、長く生きる」戦略を取りやすくなります。

サケのように「数年でふ化→回遊→産卵→死亡」という急ぎ足の一生ではなく、レイクトラウトは沖合のリーフ周りで“スロー&ステディ”に時間をかけて生きるのです。

ただし、これは裏を返せば“回復の遅さ”も意味します。

1950年代、商業漁業に加えて外来のヤツメウナギがトラウトを吸血・捕食したことで、スペリオル湖のレイクトラウトは壊滅的な打撃を受けました。

成長と世代交代に時間がかかるため、一度崩れた個体群の立て直しには長い年月を要します。

実際、各国・各レベルの行政や研究機関の手で対策が積み重ねられ、改善が実感できるようになるまでにおよそ70年を必要としました。

その粘り強い保全の積み重ねが実り、2024年には米加の地方・州・連邦機関のコンソーシアムが「スペリオル湖のレイクトラウト個体群はリハビリ(再生)が完了した」と宣言。

DNRはこれを「淡水漁業管理における最大級のカムバック・ストーリー」と表現しています。

記録的な長寿個体「メアリー・キャサリン」の存在は、単なる珍記録にとどまらず、湖そのものの回復力と人間の保全努力の成果を象徴しているのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

生きたままで耳石って取れるのですか?

なお塩焼きになった模様

耳石取るのに生きたままはできないよね?

殺さないでDNAのテロメアとか血液とかで年齢わからないのかね

アップの顔、遺影じゃん

未だ生きられたかも知らないのに..(T . T)

そうだよなぁ

ケネディ時代から生き、トランプ時代に◯された最長齢のイワナ、が正しいな

レイクトラウトはイワナでは無いでしょ

イワナ属ですからいいと思いますよ。

イワナ属だからいいと思いますよ。

イワナ属なので海外だとレイクチャーと呼ぶ方が一般的になってます

ブルックトラウトもブルックチャー

長年の調査で有り。凄い事だと思います。日本のレイクトラウトは外来種だけど何年生きているのか、興味が有ります。中禅寺湖はかなり前からいましたし。本栖湖も増えてるもようですね!何年生きられるか、興味深いですね。環境にもよると、思いますけど。

日本では、厄介者なんだけどさ。

けど、僕は、自分の作ったプラグルアーで、レイクを釣るのが目標。

つか、62歳だと、我の7個上!耳石回収って事はR.I.Pだと思う、残念です、、、が、謎。。。

魚って、生きてる限り成長するんだよね。

幾ら成長が遅れてたとしても、普通に10年未満が70センチ超える魚だけど、、、

何故にして、ゆっくりなの?

確かにプランクトン捕食派とフィッシュイーターと別れるのは知ってるけど、2キロ台と少し無理無いか?

マイク・トラウトはイワナでは無いでしょ

岩魚属は長生きなんだよ