脳が作る「弱気」と「強気」の分かれ道

研究チームがマウスの脳活動を詳しく調べると、勝ったときと負けたときで脳の働き方が正反対になっていることが分かりました。脳にはさまざまな役割を持った領域がありますが、今回特に注目されたのは「前帯状皮質(ぜんたいじょうひしつ)」という領域です。

ここは脳の中央付近にあり、不安や恐怖を感じた時に活発になる場所として知られています。

言い換えるなら、動物が危険を感じて「ビクビク」する時、この前帯状皮質の神経細胞(ニューロン)が活発に活動しています。

実際に、実験で負けたマウスの脳を調べると、この前帯状皮質が非常に強く活動していました。

一方で、勝ったマウスでは前帯状皮質の活動は静まり、不安や恐怖をあまり感じない状態になっていました。

これとは正反対の働きをするのが、「背内側前頭前野(はいないそくぜんとうぜんや)」という、前頭前野の一部です。

この背内側前頭前野は、積極的な行動や自信に満ちた態度を生み出す領域として知られています。

例えば、困難に立ち向かう時やチャレンジ精神が高まる時には、この領域が活発になります。

勝ったマウスの脳では、この背内側前頭前野が非常に活発に働いており、負けたマウスでは逆に低下していることが分かりました。

つまり、マウスの勝敗というのは、脳の中で「不安を感じる領域(前帯状皮質)」と「積極性を生み出す領域(背内側前頭前野)」の働きが逆方向に変化することで決まっていたわけです。

勝つマウスの脳は、恐怖心が静まり、勇気や積極性が湧き上がっている状態だと言えるでしょう。

次に研究チームが知りたかったのは、「では、何がこの二つの領域のバランスを調節しているのか?」という点です。

ここで重要になったのが、脳の奥深くにある「視床(ししょう)」という部位です。

視床は脳のあちこちの領域から情報を受け取り、それを整理して他の場所へ伝える、いわば「脳の交通整理センター」のような働きをしています。

その視床の中にある「視床背内側核(ししょうはいないそくかく、MDT)」という特別な場所が、この研究の鍵でした。

このMDTは、脳内の二つの重要な領域から異なる種類の信号を受け取ります。

一つ目は「眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)」という領域から来る信号で、マウスに「積極的に攻めろ!」というゴーサインを出すような、いわば「アクセル」の役割をしています。

もう一つは「基底前脳(きていぜんのう)」という領域から送られる信号で、こちらは「行き過ぎるな、慎重に!」という「ブレーキ」の役割を果たします。

MDTはこれら二つの「アクセル」と「ブレーキ」の情報を受け取って、それをうまくバランスを取りながら、前帯状皮質や背内側前頭前野に伝える役目をしています。

実際に強いマウスでは、このMDTへの「アクセル」の信号が強まり、「ブレーキ」の信号が弱くなることが分かりました。

そのためMDTは活発に働き、結果として不安や恐怖を司る前帯状皮質を静かにする信号を送り、背内側前頭前野を活発にさせることで、積極的に相手と戦えるようにしています。

一方で弱いマウスでは、「ブレーキ」である基底前脳の信号が強いため、MDTの働きが抑えられてしまいます。

その結果、前帯状皮質の働きが高まってしまい、マウスは不安や恐怖を感じやすくなり、消極的になってしまいます。

つまり、MDTが脳の中でアクセルとブレーキのバランスを調整し、「勝つ脳」と「負ける脳」を作り出していることが明らかになったのです。

さらに研究では、「なぜ強いマウスのMDTはより活発なのか?」という疑問にも答えました。

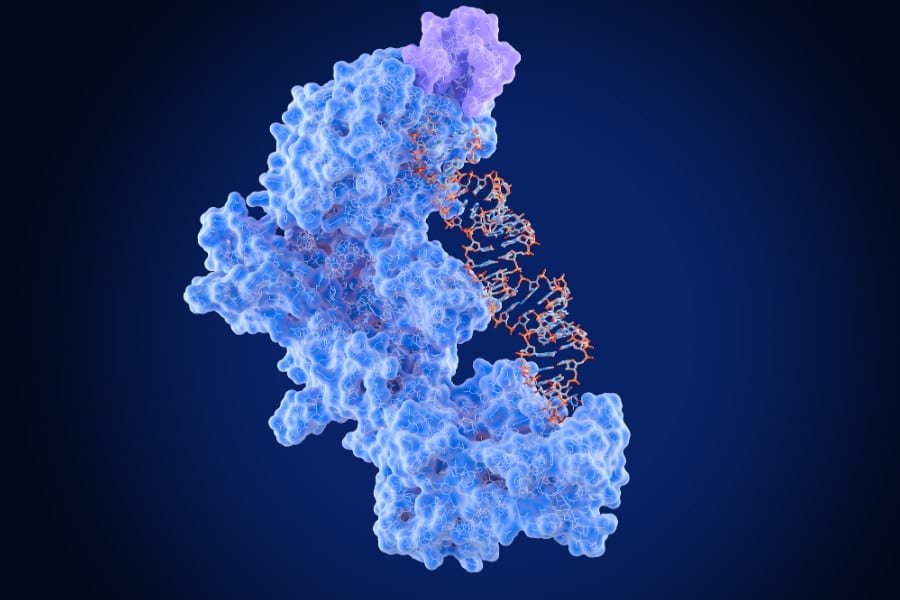

MDTの神経細胞には「TRPM3」という小さな穴のような分子があり、この穴を通じて細胞の活動を高めるイオン(カルシウムなど)が入り込む仕組みがあります。

強いマウスではこのTRPM3がたくさん作られていて、MDTの神経細胞がより活発に活動できる状態になっていました。

実際、このTRPM3を薬で人工的に刺激すると、弱いマウスでも一時的に積極性が増して戦えるようになることが確認されました。

まとめると、この研究で明らかになったのは、脳の中で社会的順位を決めるために重要な回路があることです。

視床背内側核(MDT)という「脳の連絡センター」が、アクセル役の眼窩前頭皮質とブレーキ役の基底前脳からの信号を受けて、その強弱を調節しています。

MDTが活発になると前帯状皮質が静まり、背内側前頭前野が元気になり、マウスは恐怖心が薄れ、積極的に相手に立ち向かえるようになります。

また、TRPM3という分子がこのMDTの活動をさらに高め、強いマウスがより強くなれるよう脳内環境を整えていたのです。

この研究は、動物の社会的行動が脳の特定回路や分子レベルで調整される仕組みを初めて具体的に示した、非常に重要な発見なのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)