「もう治らない」と諦めた慢性痛、脳に埋め込む電極が救った

この研究では、慢性痛に長い間苦しんでおり、痛み止めや一般的な治療法が効かなかった患者さん6名が対象となりました。

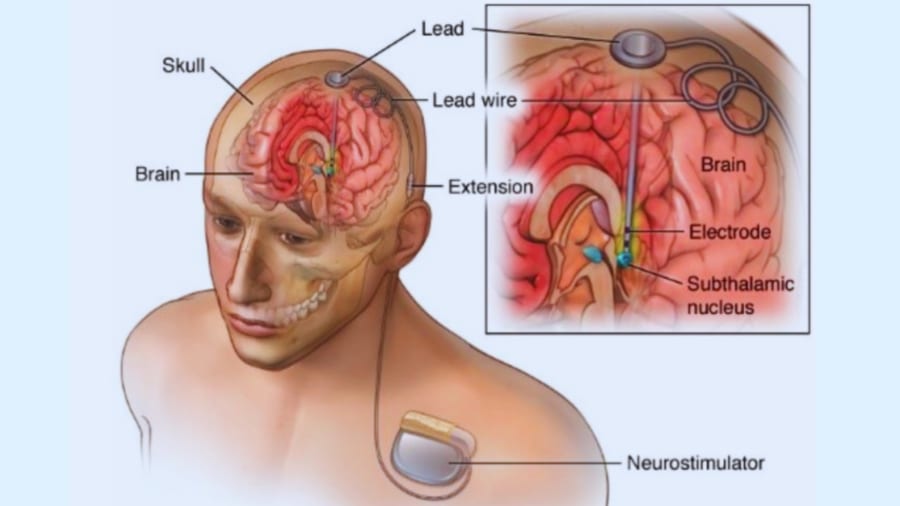

まず研究チームが取り組んだのは、患者さん一人ひとりの脳の中で「痛みを弱めるスイッチ」を探すことでした。

実は痛みを感じたり抑えたりする脳の場所は、人によって微妙に異なります。

そこで、それぞれの患者さんに合った刺激場所を見つけるため、研究チームは脳内のさまざまな場所を少しずつ刺激してみました。

すると、6人中5人の患者さんで、実際に痛みが和らぐ場所を見つけることができました。

この段階で痛みが十分に改善しなかった1名は、残念ながら次の段階へは進めませんでした。

興味深いことに、患者さんによって効果のあった脳の場所は全く違っていました。

ある患者さんは「尾状核(びじょうかく)」と呼ばれる脳の奥深くの場所を刺激すると痛みが軽くなり、また別の患者さんはその近くにある「淡蒼球内節(たんそうきゅうないせつ、GPi)」という別の場所で効果を感じました。

さらに別の人では「視床(ししょう)」や「帯状回(たいじょうかい)」という、これまであまり痛みとの関係がはっきり分かっていなかった場所でも効果があったのです。

この結果は、痛みというのは脳内のたった一つの場所だけで感じるのではなく、複数の領域がネットワークとしてつながって働いていることを示しています。

次に研究チームは、それぞれの患者さんで見つけた最適なポイントに、小さな電極と装置を入れて、自宅で普段の生活を送りながら、脳の活動(脳波)を記録しました。

同時に、患者さん自身にも毎日スマートフォンを使って、細かくその時の痛みの強さを記録してもらいました。

その記録した「脳の活動」と「痛みの記録」をAI(人工知能)を使って分析すると、痛みが特に強い時にだけ現れる特別な脳波パターンがあることが分かりました。

このパターンは患者さんごとに異なり、まるで一人ひとりが持つ指紋のように個性的だったため、研究チームはこれを「痛みの指紋」と呼びました。

例えばある患者さんでは、脳波の中の特定の低い周波数(約7〜8Hz)の波が痛みの強さとピッタリ連動していました。

こうした脳波パターンは「痛みが起こっていることを知らせる合図」として使うことができたのです。

この方法を使うと、AIは脳波から患者さんの痛みの強さを非常に正確に予測できることが分かりました。

その後、研究チームは、見つけた「痛みの指紋」を使って、痛みが出た時だけ自動的に電気刺激を行う「閉ループ刺激」という仕組みを作り上げました。

普段は電気刺激を止めておいて、脳が痛みを感じた時だけ瞬時に刺激を与えるのです。

この方法は、従来の「常に刺激を与え続ける方法」と比べて、脳にかける負担を少なくできる可能性があります。

そしてこの仕組みが実際に効果があるかを確かめるため、研究チームは、患者さんにも評価する人にも刺激の種類を知らせない「二重盲検試験」という厳密な方法を使って、本物の刺激と偽刺激の効果を比較しました。

偽刺激というのは、患者さんには刺激が与えられているように感じさせますが、実際には電気を流さない(0mA)条件、または一部の患者さんでは刺激と無関係な場所に非常に弱い刺激を与える条件でした。

その結果、本物の閉ループ刺激を使った期間には、痛みが明らかに和らぐことが分かりました。

具体的には、平均で痛みの強さが約50%も減り、患者さんの中には、痛みがほぼ完全に消えてしまったという報告もありました。

それに対して、偽刺激を使った期間では痛みが逆に平均11%も強くなってしまいました。

このことから、閉ループ刺激が本当に効果を発揮していることがはっきりしました。

さらにこの閉ループ刺激の利点として、常に刺激を与え続ける必要がないことが挙げられます。

実際に刺激が行われたのは、全体の時間のわずか7〜55%程度でした。

つまり患者さんの脳は、痛みが出そうになった瞬間だけ「ピンポイント」で刺激を受け、普段は休んでいるような状態です。

これは例えるなら、火事が起こりそうになった瞬間だけ消火器が作動するような「賢い仕組み」と言えるでしょう。

そして、この研究で最も重要な発見は、こうした効果が一時的なものではなく、長く続いたということです。

患者さんたちの多くは、装置を埋め込んだ後も痛みが軽減し続け、最も長い人では3年半もその効果が続いているのです。

この結果は、慢性痛に苦しむ患者さんにとって、とても希望の持てる結果となりました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)