リチウム電池を『飼いならす』新技術、穏やかな反応の秘密

使い終わったリチウム金属を安全に資源に変えるにはどうしたらいいのでしょうか。

鍵となったのは、意外にも身近な有機溶媒であるアセトンでした。

アセトンは除光液などにも使われる身近な液体ですが、市販品でも1%未満(実測で約0.41%)の微量な水分を含んでいます。

研究チームはこの微量の水に着目しました。

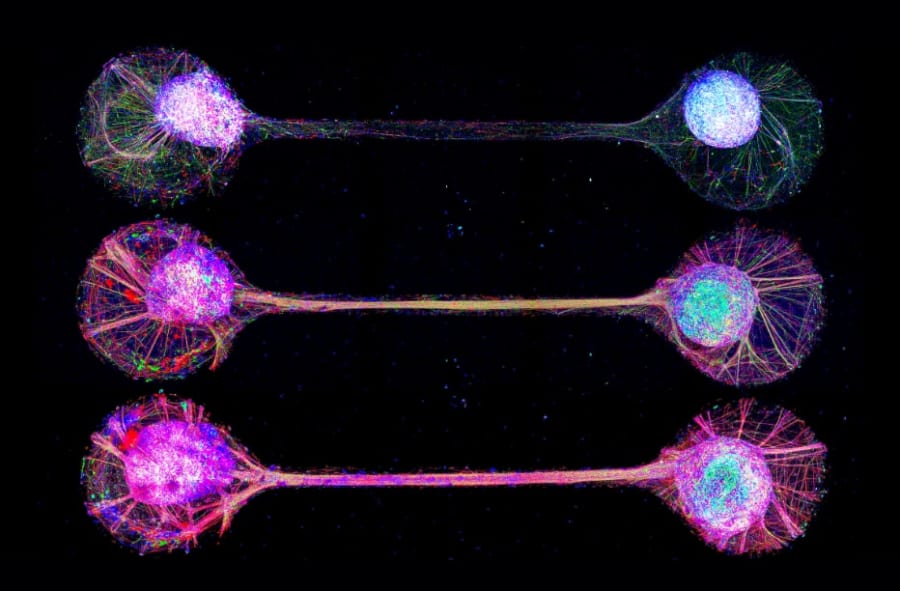

ほんの少しの水を混ぜたアセトンに使用済みリチウム金属を浸すと、リチウムは激しい反応を起こさず、表面に白いフワフワとした沈殿物をまといながら泡を出し始めました。

この沈殿の正体は、水との反応でできた水酸化リチウム(LiOH)です。

水が坂道に撒かれた鎮静剤のような役割を果たし、暴れん坊のリチウムをゆっくりと飼いならすように、もっとも反応性の高いトゲトゲしたデンドライト部分から穏やかに消費していきます。

この段階では反応が遅いため、温度上昇は抑えられ、安全性の向上が示唆されました。

こうして生成した水酸化リチウムは、次に触媒(反応を促進する物質)として働きます。

アセトン分子同士が結合してジアセトンアルコール(DAA)という物質が生まれるアルドール縮合という反応を引き起こしました。

興味深いことに、こうしてできたDAAは再び残りのリチウム金属と反応し始めます。

リチウムが消費されるぶんDAAがさらに生成されるため、反応はあたかもリチウム自身が自分を溶かし続けるかのように進み、最終的に大きな外部加熱なく主変換段階は主に自己駆動で、すべてのリチウム金属が反応し尽くすまでこの連続反応が進行します。

こうしてリチウム金属は最終的に安全な化合物へと完全に姿を変えました。

生成物として残るのは炭酸リチウム(Li₂CO₃)と水酸化リチウムが主成分です。

ここで少量の水を加えて中間生成物を分解し、乾燥と加熱によって水酸化リチウムも炭酸リチウムに変化します。

つまり、廃棄寸前だった金属リチウムがすべて炭酸リチウムという有用な形に生まれ変わるのです。

このように回収された炭酸リチウムは、重量純度99.79%という極めて高い品質でした。

これは電池材料としての基準(99.50%)を上回り、市販の精製炭酸リチウムにも匹敵します。

さらに回収した炭酸リチウムからNMC622(ニッケル、マンガン、コバルトを含むリチウム酸化物)という正極材料を合成し、実際に電池セルを作って性能をテストしたところ、市販品と同等の電気化学性能を示しました。

つまり本手法によって得られた再生リチウムは、品質的にも新しく採掘・精製されたものと遜色ないことが確かめられたのです。

安全性と持続可能性の面でも有望な結果が得られています。

本手法では1キログラムの炭酸リチウムを回収するのに約42.45メガジュールのエネルギー消費と、原料1kgあたり2.735kgの温室効果ガス排出で済み、これは他の既存リサイクル法よりも低い値でした。

高圧の記載はなく、加熱は最大で約350℃であるため、規模の拡大にも向けた実証結果を示し、研究チームはこの方法の実用性と経済性を試算で示しました。

言い換えれば、扱いの難しかったリチウム金属廃材が「自分の毒を自分で消し去る」形で無害化され、しかも貴重なリチウム資源を無駄にせず回収できたというわけです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)