『安全上の負債』、使用済みリチウム電池が抱える深刻な問題

リチウム金属は高性能な電池を支える救世主になり得る素材ですが、その反面、使い終わった後の安全な処理法が確立していないのが現状でした。

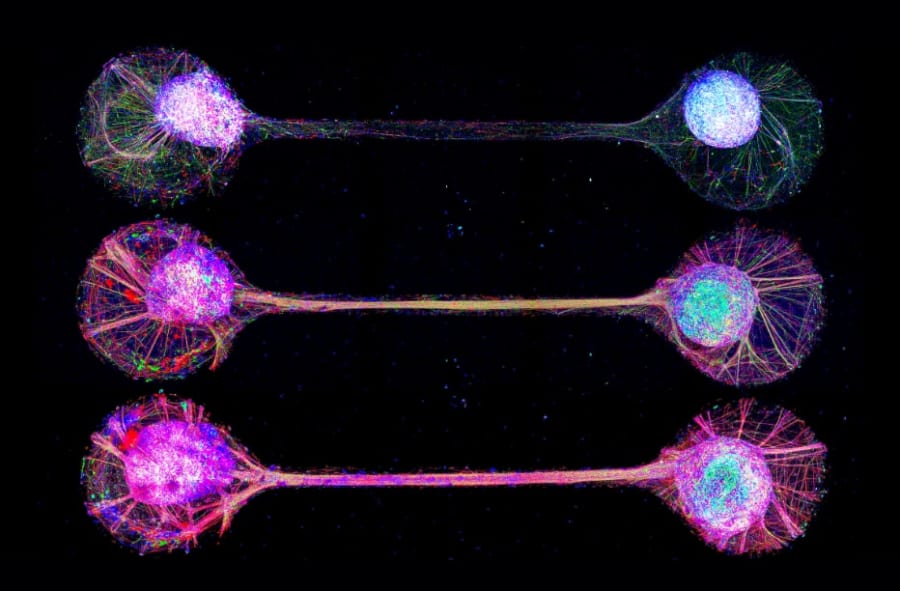

充放電を繰り返したリチウム金属の表面には、細長い針状の結晶「デンドライト(樹状突起)」が無数に伸びます。

このデンドライトは電池性能を低下させるだけでなく、内部でショートを引き起こし発火の原因にもなり得ます。

さらに困るのは、電池を廃棄・リサイクルしようとする際です。

使い終わったリチウム金属負極は非常に反応性が高く、空気中の湿気や水と激しく反応します。

言わば「安全上の負債」を抱えた危険物で、下手に手を出せば発火や爆発を招きかねませんし、かといってそのまま放置すれば空気中の湿気と反応していずれ発火するリスクがあります。

コラム:世界には何個のリチウム電池があるのか?

私たちが日常で使っているスマホ、ノートパソコン、電気自動車、電動自転車、さらには電動工具やバックアップ電源――これらすべてに使われているリチウム電池。その総数は、いったいどのくらいあるのでしょうか?スマホだけでも世界には70億台前後あるとされ、その多くがリチウムイオン電池を搭載しています。さらに、電気自動車(EV)の保有台数は5,000〜6,000万台規模。加えて、電動自転車(Eバイク)は世界で1〜3億台規模と推定されます。これらにパソコン・タブレット・電動工具・スマート機器などを加えると、日常利用中のリチウム電池の“稼働中個数”は80〜100億個程度になると見積もられます。さらに使われずに“引き出しで眠っているスマホ端末”などを含めると、総数はもっと膨らみます。業界推計ではこれを加えると120〜170億個規模に達する可能性も指摘されます。もちろんこれはあくまで概算であり、流通・廃棄・重複カウントなどの不確定要素によって増減しますが、私たちの生活と産業を支えるインフラとして、非常に巨大な“電池アーセナル(倉庫群)”が世界中に存在している、という実感は持てるはずです。

では、この使用済みリチウム金属を安全に処理・再利用する方法はあるのでしょうか?

従来から、水などの液体に浸してリチウムを中和する手法自体は考えられてきました。

しかし水と直接反応させる方法では、反応が激しすぎて発熱や可燃性の水素ガスが発生し、大量処理には向きません。

リチウム金属電池はこれから社会に広く普及すると見込まれていますが、そのリサイクル技術はいまだ手探りの段階でした。

そこでウースター工科大学(WPI)の研究チームは、この難題に対し「逆転の発想」とも言えるアプローチで挑みました。

「毒を以て毒を制す」といった考え方で、危険物であるリチウムの反応性そのものを逆手に取り、安全に処理できないかと考えたのです。

安全性と効率を両立し、使い終わったリチウム金属を丸ごと有用資源に変える――そんな都合のよい解決策は存在するのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)